Владимир Цепелев - Безопасность жизнедеятельности в техносфере. В 2 частях. Часть 1. Основные сведения о БЖД

- Название:Безопасность жизнедеятельности в техносфере. В 2 частях. Часть 1. Основные сведения о БЖД

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2014

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-7996-1116-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Цепелев - Безопасность жизнедеятельности в техносфере. В 2 частях. Часть 1. Основные сведения о БЖД краткое содержание

Безопасность жизнедеятельности в техносфере. В 2 частях. Часть 1. Основные сведения о БЖД - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6) формы интеллектуального (умственного) труда – это труд инженеров, врачей, учителей, артистов и т. п. Характеризуются необходимостью переработки большого объёма разнообразной информации с мобилизацией памяти, внимания, частым стрессовым состоянием и, как правило, незначительной двигательной активностью, что порождает патологию сердечно-сосудистой системы (гипокинезия, гиподинамия).

3.2. Статическая работа

Статическая работа характеризуется тем, что напряжение мышц развивается без изменения длины последних и без активного перемещения конечностей и всего тела. При статическом усилии с точки зрения физики внешняя механическая работа отсутствует, однако в физиологическом смысле она характеризуется теми активными процессами, которые протекают в нервно-мышечном аппарате и центральной нервной системе, обеспечивая поддержание напряженного состояния мышц.

Статическая работа характеризуется быстрым утомлением, поскольку напряжение мышц длится непрерывно, без пауз, без отдыха. При статической работе кровообращение в мышцах затруднено, что приводит к застою крови и накоплению неокисленных продуктов в организме в целом.

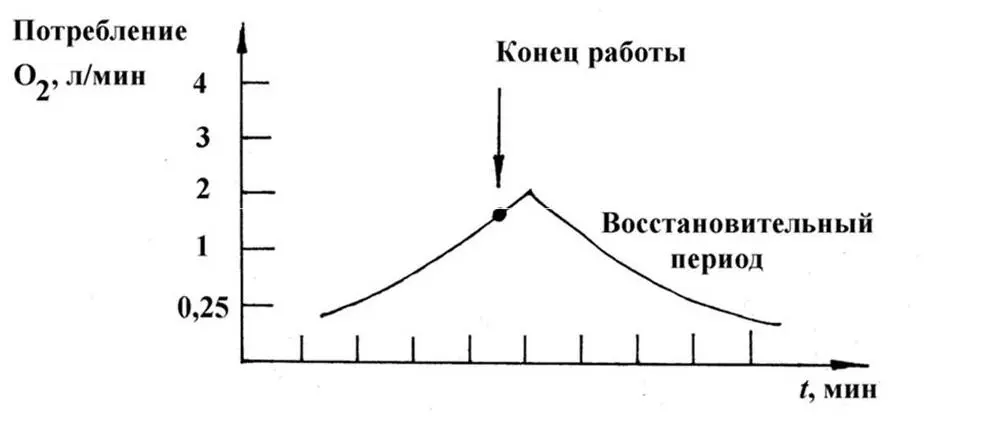

При статической работе наблюдается незначительное увеличение потребления кислорода, но после её прекращения потребление кислорода О 2резко возрастает и усиливается кровоток (феномен Лингарда, рис. 3.1).

В ряде случаев и другие физиологические показатели (частота пульса, дыхание и др.) непосредственно после статической работы увеличиваются.

При длительном поддержании статического напряжения утомление мышц, сочетаясь с недостаточным кровоснабжением, может привести к развитию заболеваний мышечной и нервной систем.

Рис. 3.1. Потребление кислорода при статической работе

3.3. Динамическая работа

Динамическая работа – это процесс сокращения мышц, приводящий к перемещению груза, а также тела человека или его частей в пространстве. В таком случае энергия организма расходуется на поддержание определённого напряжения в мышцах.

Динамическая работа всегда в какой-то степени сочетается со статической. Динамическая работа подразделяется на общую, региональную и локальную.

Общая мышечная работа выполняется более чем двумя третями массы скелетной мускулатуры. Это работы, где полностью или в значительной степени отсутствует механизация. Такие виды работ характеризуются высокими энергетическими затратами, низкими интеллектуальными и эмоциональными напряжениями.

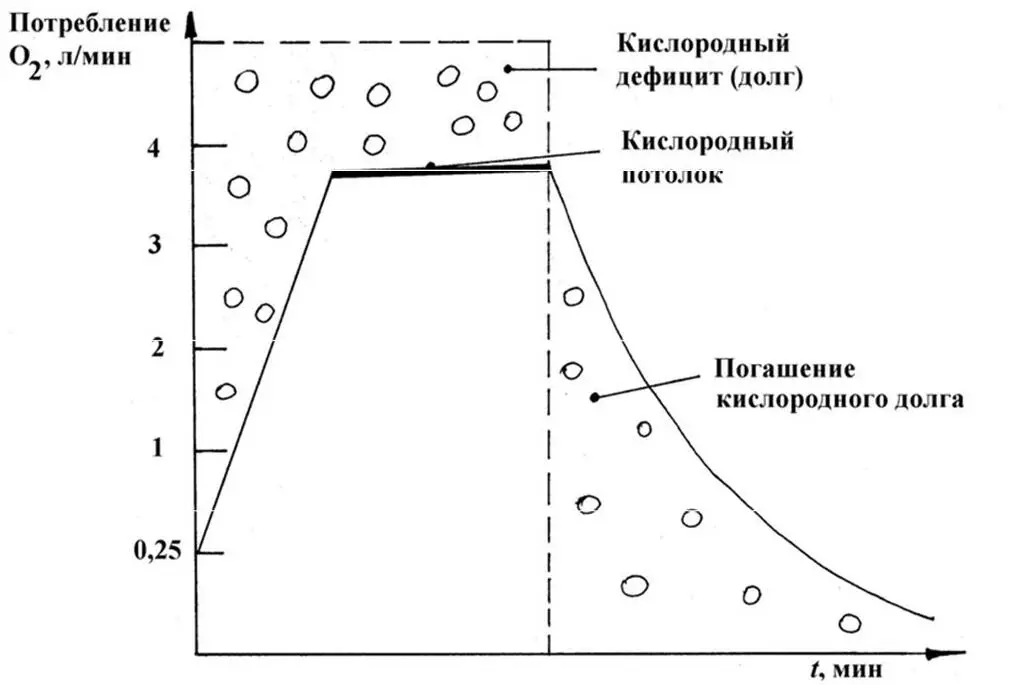

Динамика потребления О 2в процессе динамической (физической) работы приведена на рис. 3.2.

В начале работы наблюдается постепенное возрастание потребления О 2. Оно происходит до тех пор, пока не будет исчерпана ёмкость кислородоснабжающих органов и не достигнут предельный уровень потребления О 2данным индивидуумом, так называемый кислородный потолок. Если затраты энергии (потребление кислорода как показатель энергозатрат) не выше кислородного потолка, то наступает равновесие между скоростью образования и удаления продуктов распада.

Рис. 3.2. Динамика потребления кислорода в процессе динамической работы

При более высоких энергозатратах образуется кислородный дефицит и в организме идет накопление недоокислившихся продуктов, загрязнение организма, приводящее к появлению усталости.

Доокисление в организме продуктов жизнедеятельности происходит после окончания работы – идёт погашение кислородного долга. Кислородный долг рассматривается как часть кислородного запроса. Кислородный запрос – это количество кислорода, израсходованного в течение работы и ближайшего восстановительного периода.

Динамическая работа менее утомительна, благодаря чередованию процессов сокращения и расслабления мышц имеются паузы, во время которых нервные центры не посылают импульсов к мышцам и отдыхают.

Региональная мышечная работа выполняется преимущественно мускулатурой плечевого пояса и рук. В ней участвуют от одной до двух третей массы скелетной мускулатуры. Локальная мышечная работа выполняется менее одной трети скелетных мышц.

В условиях современного производства выполняется в основном региональная или локальная мышечная работа, требующая точности, координированности и быстрых движений.

3.4. Работоспособность и её динамика

Работоспособность – это величина функциональных возможностей организма, характеризующаяся количеством и качеством работы, выполняемой за определённое время при максимально интенсивном напряжении.

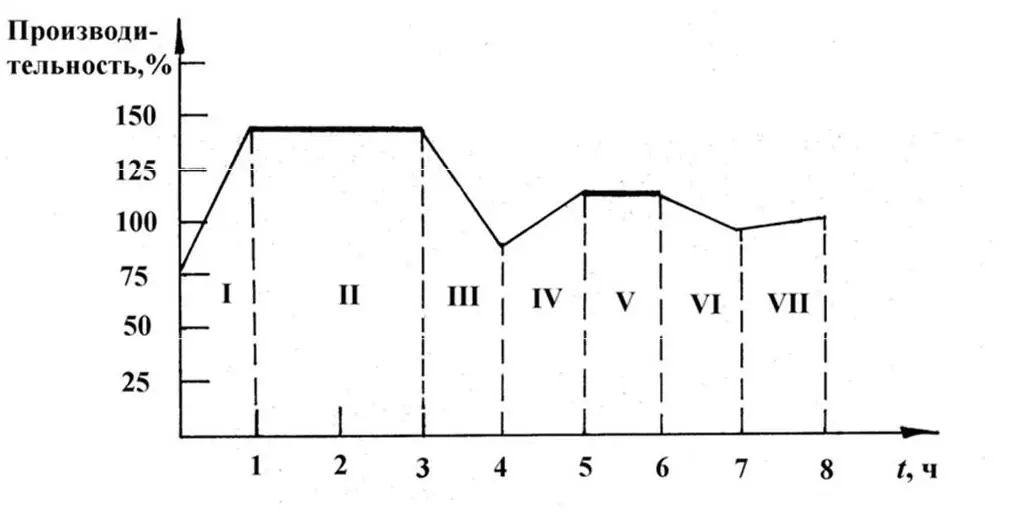

Уровень функциональных возможностей человека зависит от условий труда, состояния здоровья, возраста, степени тренированности, мотивации к труду и таких факторов, как организация рабочего места, предметы и орудия труда, психологический климат. Но даже при положительном наличии этих факторов во время трудовой деятельности функциональная способность организма и производительность труда изменяются на протяжении рабочей смены. Изменение работоспособности в течение рабочего дня имеет несколько фаз (рис. 3.3).

Динамика работоспособности одинакова до и после обеденного перерыва. После обеденного перерыва фаза врабатывания протекает быстрее, а фаза устойчивой работоспособности по уровню ниже и менее длительная, чем до обеда.

Рассмотренная динамика работоспособности весьма характерна и является классической. Отклонения от неё свидетельствуют о наличии неблагоприятных причин, как внешних, так и внутренних. На их устранение должна быть направлена организационно-техническая деятельность руководителей производства.

В соответствии с суточным циклом работоспособности наивысший уровень её отмечается в период 8–12 ч и 14–17 ч. Наименьшая работоспособность – 12–14 ч и 3–4 ч. С учётом этих закономерностей определяют сменность работы предприятий и перерывы на отдых в сменах.

В течение недели наивысшая работоспособность приходится на вторник, среду и четверг, в пятницу понижается до минимума, в понедельник относительно понижена вследствие врабатываемости.

Рис. 3.3. Фазы работоспособности в течение рабочего дня:

I, IV – фазы врабатывания продолжительностью несколько минут – 1,5 ч, а при умственном творческом труде – до 2–2,5 ч; II, V – фазы высокой устойчивой работы продолжительностью 2–2,5 ч; III, VI – фазы снижения работоспособности (проявляется в ухудшении состояния сердечно-сосудистой системы, в снижении внимания, появлении лишних движений, замедлении скорости решения задач); VII – кратковременное повышение работоспособности – конечный порыв

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: