Нина Куропаткина - Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга

- Название:Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Волгоград

- ISBN:5809

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Куропаткина - Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга краткое содержание

Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– потребность во вспомогательных средствах (костыли, инвалидная коляска, протезы и т.д.);

– ситуация в семье, степень помощи со стороны родственников, финансовая обеспеченность;

– затруднения в общении с окружающими.

Для упорядочивания процедуры расспроса больного и ухаживающих за ним лиц, а также для получения количественных показателей уровня жизнедеятельности широко применяются специальные опросники. В основе методов измерения нарушений жизнедеятельности чаще всего лежит оценка независимости индивидуума от посторонней помощи в повседневной жизни. Впервые термин «активность жизнедеятельности» (activity in daily living, ADL) ввел Deaver в 1945 году, а первый индекс ADL предложен S. Katz с соавторами в 1963 году. В дальнейшем за рубежом было разработано более 200 шкал по оценке ADL.

В настоящее время в практической деятельности реабилитационных учреждений для больных с локомоторными нарушениями наибольшее применение получили такие шкалы, как шкала повседневной жизнедеятельности Бартела (индекс Бартела) и шкала функциональной независимости FIM, разработанная Американской Академией Физической терапии и Реабилитации (Heineman A. et al, 1993; Cook L. et al, 1994).

В последнее время все чаще применяют опросники, оценивающие качество жизни индивидуума. Акцент в таких опросниках делается не на количественные показатели повседневной активности больного, а на удовлетворенность больным основными сферами жизни, поскольку реабилитационная помощь должна ориентироваться не на краткосрочные критерии, а на долговременные результаты. Качество жизни – это интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования здорового или больного человека, основанная на его субъективном восприятии (Новик А.А., 1999).

Ответы на вопросы дает сам больной либо его родственники или ухаживающий медицинский персонал. Не смотря на то, что оценка качества жизни является чрезвычайно субъективной, такой поход позволяет ориентироваться непосредственно на интересы больного.

Следует добавить, что применение опросников не заменяет, а лишь дополняет беседу с больным, способствует более полному изучению его жалоб, анамнеза и самовосприятия последствий травмы.

2.2. Клинический осмотр

Методика исследования движений складывается из: 1) изучения общего вида, мимики, речи, позы и походки больного, 2) определения объема и силы активных движений, 3) проверки пассивных движений и мышечного тонуса, 4) исследования координации движений и 5) проверки электровозбудимости нервов и мышц.

Уже один наружный осмотр больного может дать много существенного и направить внимание исследующего на тот или иной дефект в состоянии мускулатуры и двигательной функции. Так, сразу же могут быть установлены атрофии мышц, контрактуры конечностей.

Иногда обращает на себя внимание поза больного, малая или, наоборот, избыточная подвижность его. В беседе с больным может быть подмечен парез мимической мускулатуры, расстройства речи, нарушения фонации. Заметны дрожание, судорожные подергивания и т. Д. Обязательно исследуется походка больного, которая может оказаться расстроенной.

В частности, при гемипарезе центрального типа отмечается «гемиплегическая, циркумдуцирующая» походка, поза Вернике-Манна. При спастическом нижнем парапарезе наблюдается «спастическая» или «спастически-паретическая» походка, когда больной ходит с распрямленными ногами, мало отрывая подошвы от пола; при движениях ног заметна существующая в них напряженность. При вялом парапарезе обычно свисают стопы, и больной, чтобы не задевать носком пола, вынужден высоко поднимать ногу (так называемая «петушиная», или перонеальная, походка).

2.2.1. Исследование двигательных функций

Линейные измерениядлины и окружности конечностей проводятся с помощью гибкой сантиметровой ленты. При определении длины конечности необходимо знать общепринятые опознавательные точки, от которых производятся измерения. Такими опознавательными ориентирами служат наиболее доступные пальпации костные выступы: на руке – плечевой отросток лопатки, большой бугорок плечевой кости, локтевой отросток локтевой кости, шиловидные отростки локтевой и лучевой костей; на ноге – передняя верхняя ость подвздошной кости, большой вертел бедренной кости, наружная боковая лодыжка малоберцовой кости и внутренняя лодыжка большеберцовой кости.

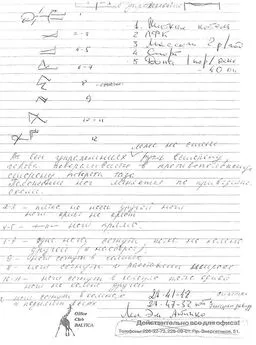

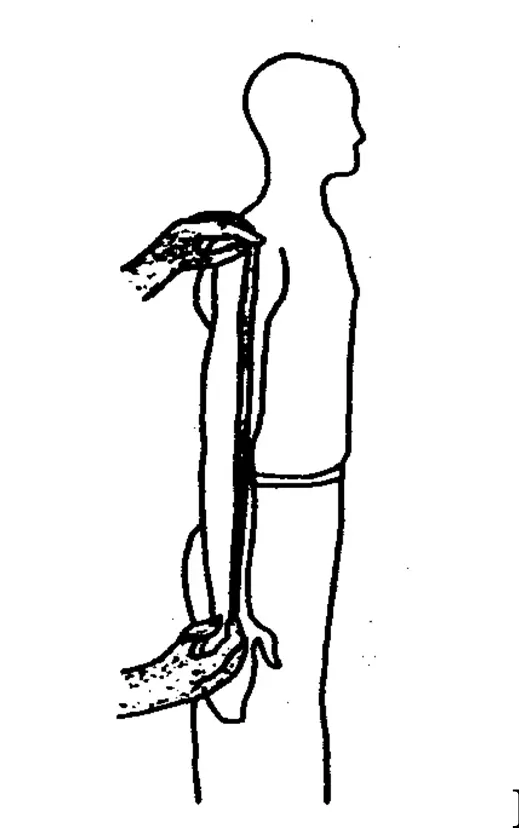

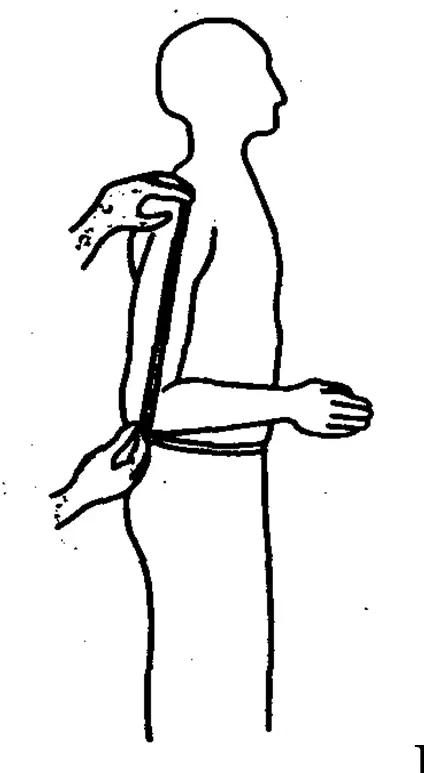

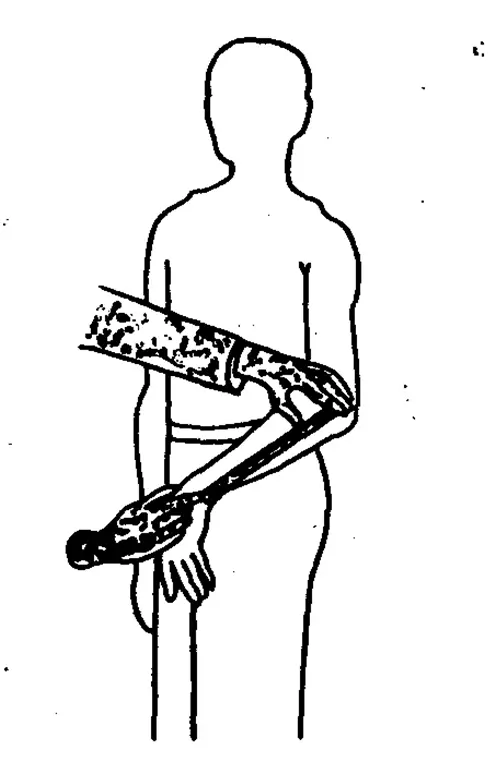

Различают относительную и абсолютную длину конечности. В первом случае проксимальной опознавательной точкой служит ориентир, расположенный на костях пояса верхней либо нижней конечности, во втором случае – непосредственно на плечевой либо бедренной кости. В таблице 2.1 и на рис. 2.1. – 2.6. отражены методики измерения длины конечностей. Важно отметить, что необходимо проводить измерения обеих конечностей, поскольку лишь сравнение длины здоровой и пораженной конечностей позволяет дать правильную оценку.

Измерение обхвата конечности производится для определения степени атрофии либо гипертрофии мышц, для обнаружения отеков суставов. Положение больного – лежа на спине. Сантиметровая лента укладывается строго перпендикулярно продольной оси конечности в месте проводимого измерения. Наиболее типичными являются измерения обхвата верхней конечности на уровнях средней трети плеча (при сокращении и при расслаблении двуглавой мышцы плеча), локтевого сустава, средней трети предплечья, лучезапястного сустава; измерения обхвата нижней конечности на уровнях верхней трети бедра, коленного сустава, верхней трети голени, голеностопного сустава. Особое внимание уделяется симметричности замеров, а так же точному воспроизведению уровней измерения при повторных обследованиях; с этой целью при первом измерении определяют расстояние от постоянного костного ориентира до исследуемого уровня, и в дальнейшем при очередных замерах строго ориентируются на это расстояние. Рекомендуемая точность измерения – 0,5см. Повторные замеры осуществляют с частотой 1 раз в 5 – 7 дней.

Рис. 2.1.Измерение относительной длины рука (от плечевого отростка лопатки до шиловидного отростка лучевой кости).

Рис 2.2. Измерение длины плеча (от большого бугорка плечевой кости до локтевого отростка).

Рис. 2.3. Измерение длины предплечья (от локтевого отростка локтевой кости дё шиловидного отростка лучевой кости).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: