Нина Куропаткина - Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга

- Название:Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Волгоград

- ISBN:5809

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Куропаткина - Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга краткое содержание

Реабилитация спортсменов и физкультурников при повреждениях позвоночника и спинного мозга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Определение электровозбудимости мышциграет важную роль в дифференциальной диагностике двигательных нарушений.

В норме при раздражении нерва гальваническим (при замыкании и размыкании) и фарадическим токами происходит сокращение иннервируемых им мышц. При раздражении теми же токами непосредственно самой мышцы также происходит ее сокращение, причем на гальванический ток оно возникает чрезвычайно быстро ("молниеносно"). При реакции перерождения (дегенерации) нерв не проводит тока к мышце, ибо двигательные центробежные волокна его перерождены и погибли; сама мышца денервирована и утрачивает способность сокращения на раздражение фарадическим током, сохраняя возбудимость только на гальванический. Но и это сокращение становится медленным ("червеобразным"). Такое состояние называется полной реакцией перерождения и наступает она на 12- 15-й день после перерыва нерва или гибели клетки переднего рога.

При неполном поражении периферического двигательного нейрона может наступать частичная реакция перерождения, когда возбудимость нерва на оба тока не утрачена, а лишь ослаблена, равно как и фарадическая возбудимость мышцы; сокращение же мышцы при раздражении гальваническим током также возникает медленно.

Полная реакция перерождения еще не является плохим прогностическим признаком: при условии восстановления (регенерации) нервного волокна она может через фазу частичной реакции замениться нормальной электровозбудимостью. Но если мышца при периферическом параличе остается полностью денервированной свыше 12-14 месяцев (иногда и дольше), то в результате прогрессирующей дегенерации мышечных волоков, они погибают полностью, заменяются жировой и соединительной тканью с утратой уже и реакции ее на гальванический ток, т. о. развивается полная утрата электровозбудимости. Последняя указывает на необратимость происшедших в мышце изменений.

Реакция перерождения наблюдается при атрофиях, которые развиваются в результате поражения периферического двигательного неврона. Другие атрофические процессы в мышцах (артрогенные, от бездеятельности, при заболеваниях самого мышечного аппарата) реакцией дегенерации не сопровождаются. Исследование реакции дегенерации имеет в клинике определенное значение и позволяет проводить дифференциальную диагностику мышечных атрофий различной природы.

2.2.2. Оценка двигательной функции

Оценка двигательной функции необходима для создания комплекса специальных упражнений, строго адекватных двигательным возможностям больного на данный момент. В практике реабилитации применяется сложная система оценок, которая определяется разнородностью проявления двигательных дефектов. Трудность создания единой системы обследования вынуждает использовать в большинстве случаев три основные системы оценки (Епифанов В.А., 2001):

1. пятибалльную систему (при вялых парезах и параличах);

2. систему определения объёма движений и процент потери мышечной силы (при спастических парезах);

3. оценку бытовой ежедневной двигательной активности (для всех двигательных нарушений).

Определение мышечной силы является одним из основных тестов, как в ортопедии, так и в неврологии, известны различные варианты шестибалльной шкалы. Наиболее распространено исследование мышечной силы по Lovett, варианты этого теста будут приведены ниже. Мануальное тестирование позволяет уточнить состояния сухожильно- мышечного и костно-суставного аппарата.

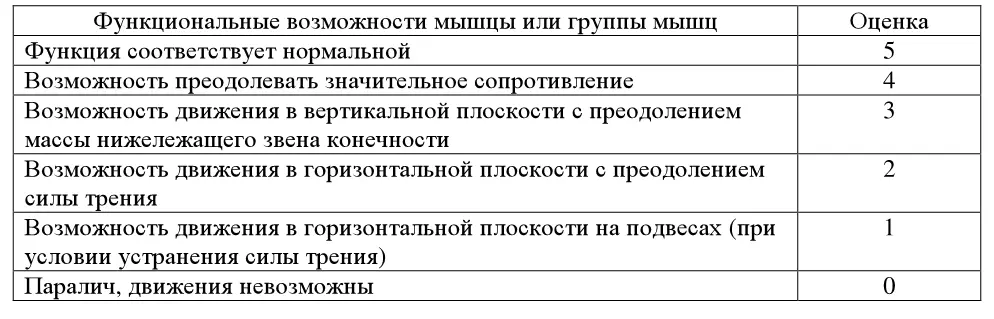

Пятибалльная системаоснована на факторах облегчения двигательной функции: на движении в горизонтальной плоскости для снятия массы нижележащего сегмента конечности, снятии силы трения с помощью подвесов и на сближении точек прикрепления мышц- антагонистов с целью устранения противодействия этих мышц (Епифанов В.А., 2001).

Таблица 2.2.

Определение силы мышц по пятибалльной системе

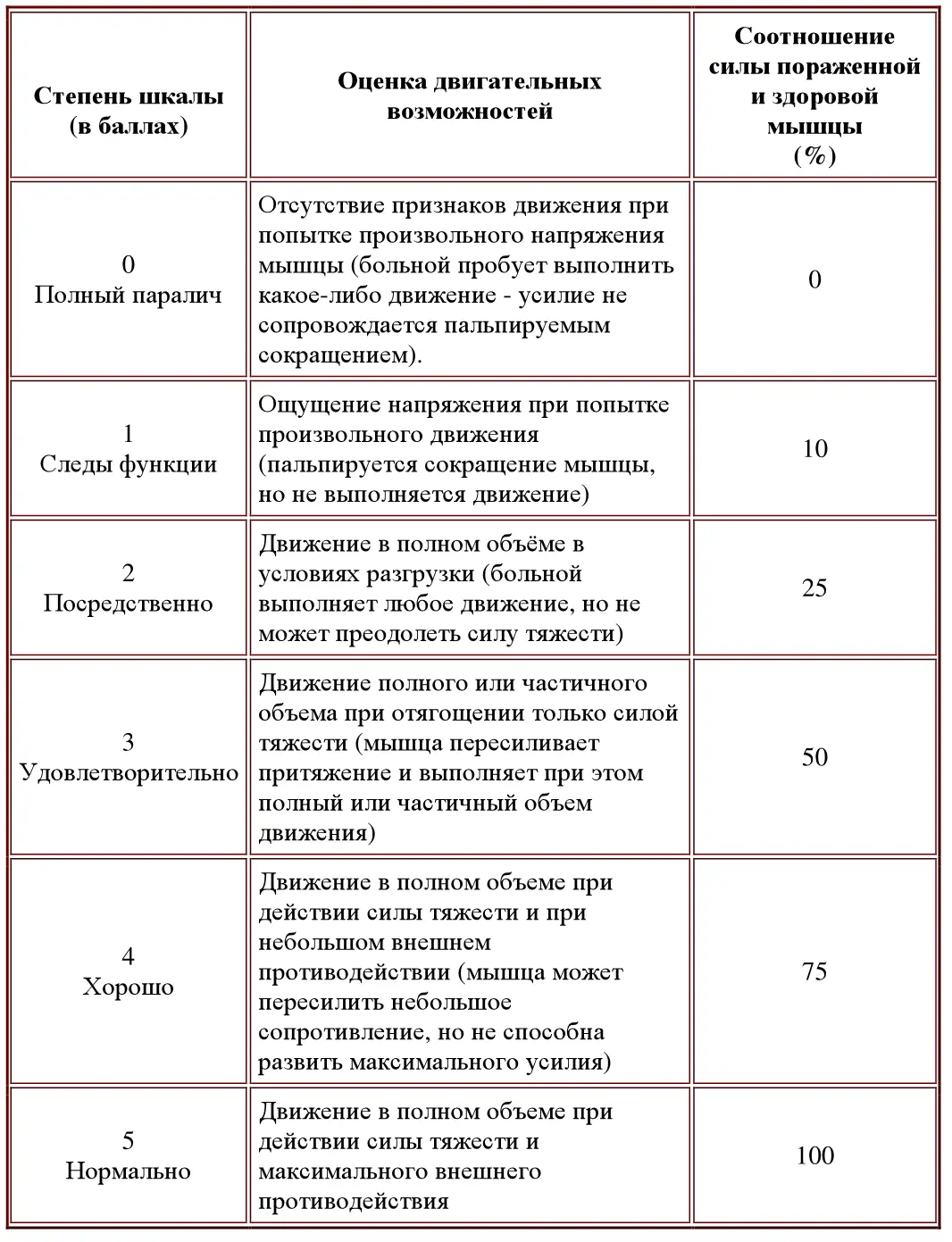

Для оценки этого важного параметра физического состояния в практике кинезитерапии широко используется мышечный тест Ловетта, который начал внедряться с 1912 г. Основное преимущество данной методики – её простота. Она не требует никакой аппаратуры. Однако обязательным условием для получения достоверной оценки (методика субъективна) является наличие опыта.

Обычно при тестировании по шкале Ловетта проводят изучение простых движений, выполняемых в одной плоскости. При необходимости осуществить разгрузку её обеспечивают принятием особого антигравитационного положения, когда действие силы тяжести направлено перпендикулярно оси тестируемого движения.

Таблица 2.3.

Шестистепенная шкала теста Ловетта

Для определения мышечной силы общепринятой шкалой является Шкала Комитета медицинских исследований (Medical Research Council Scale, R. Van der Ploeg и соавт, 1984), представляющая собой модификацию мышечного теста Ловетта, в соответствии с которой:

• 0 баллов – нет движений;

• 1 балл – пальпируется сокращение мышечных волокон, но визуально движений нет;

• 2 балла – движения при исключении воздействия силы тяжести;

• 3 балла – движения при действии силы тяжести;

• 4 балла – движения при внешнем противодействии;

• 5 баллов – нормальная мышечная сила.

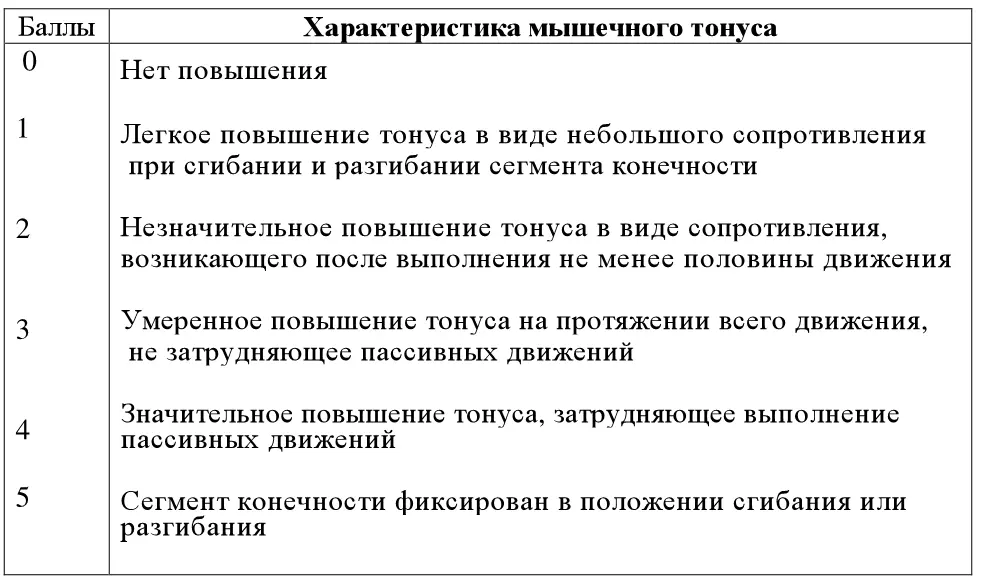

Таблица 2.4.

Модифицированная шкала спастичности Ashworth

(по Wade D., 1992)

План лечения во многом определяется опорностью позвоночного столба, степень нарушения, которой удобно оценивать по следующей шкале (Л. Д. Потехин, 1989):

• 0 баллов – опороспособность полностью нарушена;

• 1 балл – опороспособность только в пределах постели;

• 2 балла – опороспособность менее веса тела;

• 3 балла – опороспособность в пределах веса тела;

• 4 балла – опороспособность позвоночника сохранена.

Оценка бытовой активностиопределяется по различным таблицам, в которых обязательно присутствуют разделы: 1) движения в постели; 2) переходы в положение сидя и стоя; 3) способность осуществлять туалет; 4) возможность одевания; 5) возможность приёма пищи с использованием столовых приборов; 6) способность к различным видам передвижения; 7) возможность коммуникаций (пользование телефоном, написание письма и т.д.). Качество движений при этом различается по способности самостоятельно или с посторонней помощью выполнять действия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: