Коллектив авторов - Мультимедийная журналистика

- Название:Мультимедийная журналистика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1189-3,978-5-7598-1663-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Мультимедийная журналистика краткое содержание

Авторы предлагают читателю комплекс взглядов на разные фрагменты современного бытования мира цифровых технологий, мультимедийной среды, на прошлое, настоящее и будущее мультимедийной журналистики.

Для студентов факультетов журналистики, журналистов-практиков, всех работников современных медиа, а также тех, кто интересуется современными мультимедийными коммуникациями.

Мультимедийная журналистика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

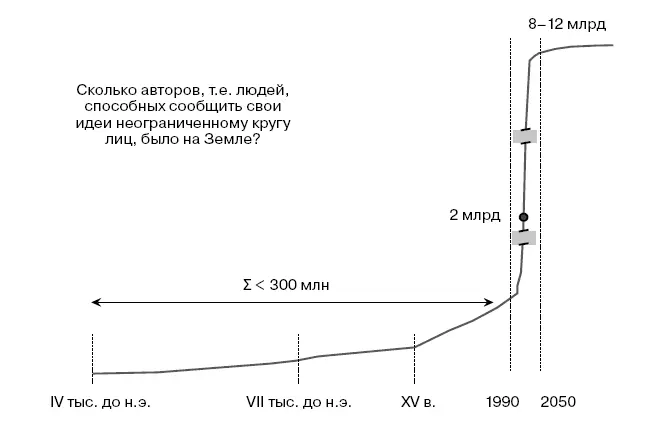

Точный учет авторов невозможен, но эти количественные ориентиры свидетельствуют, что у человечества за всю его историю было, может быть, 200–300 млн авторов. Подсчет весьма грубый, но он показывает исторический масштаб авторства. Всего лишь около 300 млн авторов за 6000 лет письменной цивилизации (рис. 3.1).

Сейчас к Интернету подключено более 3,2 млрд пользователей [70] Internet Usage and World Population Statistics, (дата обращения 17.08.2016).

. Все они получили техническую возможность авторства. Это настоящий взрыв авторства. В один исторический миг (открытый Интернет существует около 25 лет) количество авторов выросло примерно в 10 раз по отношению ко всему количеству авторов за всю историю.

Мы находимся примерно в «середине» этого взрыва (благодаря дальнейшему распространению Интернета до «естественных» пределов количество авторов должно вырасти еще в 2–3 раза – с 3 до примерно 6–8 млрд). Находясь внутри процесса, мы не очень-то осознаем обстоятельства и последствия взрывного роста авторства, хотя постоянно сталкиваемся с его проявлениями.

Впрочем, мы можем найти в тысячелетней человеческой истории похожие случаи и описать периоды, связанные со взрывным освобождением текста.

Первое освобождение текста – создание демотического письма в Древнем Египте. Это было освобождение письма. Письмо стало доступно за пределами дворцов и храмов. В результате они утратили монополию на производство информации. Процесс шел несколько столетий и привел к крушению древних царств. Следом выросли новые цивилизации, вооруженные уже фонетическим письмом: Греция захватила умы, а Рим – земли.

Второе освобождение текста связано с Гуттенбергом. Печать удешевила книги, дала простым людям прямой, без посредничества священников, доступ к Библии. Это было освобождение чтения. Дворцы и храмы опять лишились монополии – на этот раз монополии на интерпретацию. Началась Реформация, последовали религиозные войны и политические революции. Возникли современные общество и экономика.

И вот теперь мы переживаем третье освобождение текста – освобождение авторства. Современные дворцы и храмы лишаются монополии на производство смыслов. (Сегодня среди этих храмов – традиционные СМИ.)

Если исторические аналогии верны, то масштаб ожидающих нас катаклизмов тоже сопоставим. Власть старых авторитетов (духовенства, государства) всегда рушилась вместе с утратой сакральной монополии на информацию. Следом разрушался общественный, политический, экономический уклад. Освобождение текста каждый раз заставляет общество сбрасывать старую форму, как змея кожу.

Стоит также обратить внимание на временной масштаб этих трех медийных революций. Революция письменности – появление иероглифического, демотического письма, затем алфавита – длилась около тысячи лет. Революция печатного станка уложилась уже в полтора-два века. Продолжительность революции Интернета составляет несколько десятилетий, что само по себе производит в обществе культурный шок.

Рис. 3.1. Взрыв авторства

Золотое правило

Интернет обеспечил взрывное освобождение частного авторства – точно так же, как изобретение письменности привело к освобождению частного письма, а изобретение печатного станка – к освобождению частного чтения.

Заметим, что авторы прежних веков даже формально были отделены от публики, потому что только они, авторы, имели право доступа к техническим средствам опубликования – к печатному станку, радиовышке, телестудии. У авторов интернет-эпохи нет этого барьера. Они сами имеют и право, и возможность публиковаться. Чья-либо санкция им больше не нужна.

Конечно, это лишь «технические» авторы – они получают только возможность. Талант и страсть при этом не гарантированы. Можно называть их публикаторами. Но, так или иначе, количество публикаторов становится эквивалентным количеству читателей. Зарождается авторствующая публика. Это совершенно новый тип социализации частного человека, раннее неизвестный.

Авторствующая публика спутывает привычную картину производства и распространения массовой информации. Мы знаем, что такое аудитория. Но теперь люди, «прежде известные, как аудитория» («The People Formerly Known as the Audience» – формулировка профессора Джэя Розина из Нью-Йоркского университета [71] Rosen /. The People Formerly Known as the Audience 11 Huffington Post. June 30, 2006. (дата обращения 03.07.2016).

), сами стали медиа. Мы ничего не знаем о них, сами будучи ими.

Кто они – эти 3,2 млрд публикаторов, уже более трети населения Земли? Что им надо? Как они повлияют на общество, которое спустя еще один исторический миг будет целиком состоять из них?

Можно предложить классификацию, обособляющую четыре отряда публикаторов.

1. Человек как медиа.

2. Знаменитость как медиа.

3. Бренд как медиа.

4. СМИ как «первородные» медиа.

Рассмотрим их последовательно.

Человек как медиа. 3,2 млрд публикаторов – это все мы. Огромная армия гаджетированных болтунов обладает не только невообразимым количеством информационных публикующихся «пешек и ферзей» (а в случае сетевой агрессии и «информационных войн» – добровольных и мобилизованных «информационных солдат и генералов»), но и рождает новые качества связей.

Ну, например: все, что может быть узнано одним, не просто может быть, но обязательно будет узнано другими. А поскольку кто-нибудь из 3,2 млрд обязательно обладает какими-нибудь особыми сведениями, то все вместе обладают любыми сведениями. Вездесущесть делает автор-ствующую публику сведущей во всем, что ее касается.

3,2 млрд публикаторов рождают среду коллективного медийного самообслуживания. Авторствующая публика «накрывает» абсолютно все темы, которые ее интересуют, – а зачем ей неинтересные? Авторствующая публика попадает в свою аудиторию с точностью 100 %, потому что сама ею и является. Это немыслимое для старых СМИ качество аудиторного обращения.

Однако изумление перед этим грандиозным феноменом не должно заслонять трезвые оценки из области человеческой психики. В реальности не все и не всегда хотят быть авторами. «Тяжелых», инициативных авторов, на самом деле, относительно немного (хотя все равно гораздо больше, чем за всю историю).

Следует добавить, что, после того как технические барьеры исчезли, основным препятствием для реализации частного авторства стала лень. Далеко не все и не всегда хотят и способны сочинять тексты.

В результате аудитория, получившая возможность авторства, структурируется по-новому. Условно всю авторствующую публику можно разделить на ленивых и тяжелых авторов [72] Более подробно о классификации авторов см.: Мирошниченко А. Сервисы ленивого авторства. «Здесь был я»: как интернет использует бессознательное желание отклика // Московские новости. 31 июля 2012 г. (дата обращения 06.08.2016).

. Ленивые авторы способны на минимум вовлечения: жмут кнопки «like», «repost» и им подобные, пишут какие-то краткие реплики, являющиеся, по сути, междометиями. И все равно при этом они создают новое качество контента. Ведь даже эта минимальная, «мышковая» активность ленивых авторов является важной, а с учетом масштаба – даже гигантской частью глобальной редакторской работы Интернета. Сотни или тысячи нажатий «like» и «repost» означают оценку и даже своеобразную проверку контента через восприятие его конкретных потребителей. А даже минимальные сопутствующие комментарии рождают новые акценты и оттенки.

Интервал:

Закладка: