Левон Григорян - Параджанов

- Название:Параджанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03438-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Левон Григорян - Параджанов краткое содержание

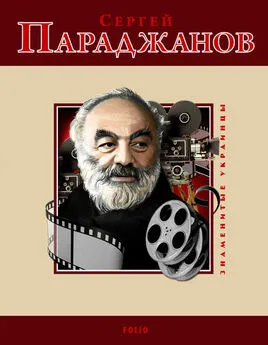

Сергей Параджанов (1924–1990) — один из самых интересных режиссеров XX века, уникальный мастер, создавший свой неповторимый кинематографический язык, и в жизни был человеком столь необычным, что его причуды зачастую воспринимались окружающими едва ли не как безумие. Непредсказуемый, эпатажный, с искрометной фантазией и страстью к разного рода мистификациям, он пять лет провел в лагерях строгого режима, за которыми последовали пятнадцать лет творческого простоя. И все же этот человек нашел в себе силы вернуться к любимой профессии и завоевать мировое признание. Его фильмы получили более тридцати призов на международных кинофестивалях, им восхищались Феллини, Антониони, Годар, Куросава, его друзьями были Тарковский, Мастроянни, Ив Сен-Лоран. В своей книге автор, близко знавший Параджанова, не только рассказывает о жизни своего выдающегося коллеги, но и дает профессиональный анализ его творчества, что позволяет окунуться в волшебный мир живописи, пластики, музыки, безграничной фантазии великого Мастера.

Параджанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так завершил свой круг Нодар Заликашвили, голова которого канула в чужих водах, а сердце устремилось в заветный бег к родным берегам.

В мировом кинематографе есть сцены, которые можно смотреть снова и снова, а волновать они будут как и в первый раз. Огненная сцена танца опричников в «Иване Грозном» Эйзенштейна останется удивительной художественной находкой на все времена. Так же, как слезы Дзампано в «Дороге» Феллини, как завершение «Блоуапа» Антониони, когда герой вступает в игру, подняв несуществующий мяч, как проход со свечой в «Ностальгии» Тарковского.

Удивительная операция по соединению тканей, которую произвел Параджанов, так искусно создав сплав театра и кино в одной сцене, относится к числу таких незабываемых явлений киноискусства.

«Легенда о Сурамской крепости» дала нам возможность (единственную) увидеть Параджанова в работе на съемочной площадке. Тот яростный муж в расцвете сил, каким я запомнил его по работе над «Цветом граната», остался только в нескольких случайных кадрах. Студенческая работа Аллы Барабадзе, о которой мы уже говорили, позволяет увидеть, как он замечательно работает с актерами, как даже от непрофессиональных исполнителей умеет добиться точного, тонкого психологизма в рисунке роли.

Да, в его картинах иногда слишком много декоративности, эпизодов, в которых он с упоением демонстрирует свои дизайнерские находки, иногда вычурные, а зачастую и просто случайные, лишние, отвлекающие от основного нерва повествования. Не всегда он в ладу и с монтажным рядом. Чувство отбора, точной выразительной склейки зачастую изменяет ему и путает зрителя. Любой грамотный психоаналитик поставит диагноз: это фильм человека с холерическим темпераментом, не всегда собранного, внутренне малоорганизованного, но очень увлекающегося. Это все так, но в то же время Параджанову удается во всех фильмах, начиная с «Теней забытых предков», достигать удивительно точных и очень выразительных результатов в работе с актерами. Именно жизнь души, внезапно предстающие ее глубины в сочетании с выразительно найденными пластическими решениями сообщают такое эмоциональное напряжение картинам Параджанова. Одними декоративными деталями этого не добьешься.

В фильме Аллы Барабадзе Параджанов уже далеко не молод, не так строен и не так здоров. Но он по-прежнему энергичен, заразителен и неистов. Он словно спешит излить всю накопленную за годы отлучения от любимой профессии энергию.

Все четыре судьбы героев фильма (Дурмишхан, Вардо, Осман-ага, Зураб) связаны с роком Сурамской крепости и предстают как зеркала, в которых то возникает, то исчезает основная тема фильма — проблема саморазрушения. Не только крепости, но и личности…

Есть разрушенная крепость, и есть разрушенные судьбы.

После смерти Османа-аги в картине все уверенней нарастает тема повзрослевшего Зураба и одновременно тема крепости. Мрачная, почти жуткая в своей иррациональности тайна цитадели и тщетные усилия проникнуть в эту тайну.

Устав менять всевозможные растворы, строителей и чертежи, испробовав все разумные средства, царь решается вступить на путь мистики. Начинаются всяческие камлания, завывания, танцы. Прыгают в страшных масках ряженые, кричат, приплясывают. (Полный набор всякой «гюрджиевщины» и прочих завораживающих приемов, импортированных из Индии и Тибета. Вся эта оккультная ярмарка щедро представлена в картине.)

Не помогает! Зря прыгали, зря шаманили, подвывали…

О, если бы так легко было отогнать силы Зла!

Но вопросы безопасности родной страны совершенно не волнуют Дурмишхана: «Царское это дело. Его проблема… Пусть у него голова болит». Трудно узнать в важном и угрюмом дельце, облаченном в иноземный халат, того жизнерадостного юношу, что предстал перед нами в начале картины. Он деловит, озабочен и… равнодушен. Зато регулярно исполняет намаз.

Но эти вопросы все больше тревожат сердце Зураба. Не чужая эта крепость, своя… И страна эта — его… И приходят к нему сны.

На знакомом каменистом плоскогорье мирно пасется стадо овец. Откуда-то из-за холма возникают лазутчики, закованные в латы. Их все больше и больше, и вот уже под резкий стук барабана выползает целое войско. Не в рост они идут, а ползком приближаются со всех сторон. С одной стороны мягкость и беззащитность овечьей шерсти, с другой — блеск и жесткость надвигающейся стали. Воины ползут как саранча, как какие-то страшные насекомые. Мечутся в испуге овцы, сбивают с ног, топчут друг друга. А железная саранча наступает и наступает, покрывая своей металлической чешуей все захваченное поле…

Конечно, все это бред, привидевшийся Зурабу в страшном сне.

В фильме внешние враги не обозначены. Ни слова о них. Тем интереснее и глубже становится от этого проблематика. Если нет беды, отчего стон: «Все напрасно! Ничего не помогает!» Потому что на самом деле есть большая беда… Изнутри идет опасность. Беда саморазрушения, беда самоуничтожения! Готовность принять чужие одежды, нравы и веру гораздо страшнее. Как построить крепость, которая прикроет беззащитные души?

Начав повествование с плана крепости, Параджанов выстраивает в фильме планы судеб, в которых одно за другим возникают три жестоких поражения…

Ищет свою любовь Вардо, ищет терпеливо, упорно, приносит все необходимые жертвы и терпит крах. Нет ей дороги обратно…

Ищет свою подлинную веру Осман-ага, отказывается от сундуков с накопленным золотом, раздает его нищим и сиротам. Но в грязном подземелье находит свой конец, оплеванный и осмеянный юродствующими фанатиками. Никто не оценил его благородный и щедрый порыв. Не нашел он дороги обратно…

Ищет свое счастье Дурмишхан. Жажда новых ощущений, новых ярких одежд гонит его. Всего достиг, всего добился. Есть у него красивая жена, новые роскошные одежды, новая вера и новые сундуки с золотом. Одного нет — счастья… При всей своей предприимчивости провинциального парня не делает он ничего, ибо понимает: бесполезно искать, не найдешь… Нет дороги обратно…

Вот как много шипов оказалось у роз, осыпавших декоративного коня, обозначенного в самом начале пути. Фальшивый был тот конь, ненастоящий.

Дошел лишь Зураб. Он единственный, чья жертва не окажется напрасной. Его башня останется стоять. Почему?

Для ответа постараемся вглядеться в картину и найдем там еще один постоянный рефрен, еще один знак, предложенный режиссером. Это символ перерождения — кокон и бабочка. Своеобразный тотем Параджанова, переходящий из фильма в фильм и каждый раз несущий глубокий смысл. В «Легенде о Сурамской крепости» он возникает в удивительно ярко решенных сценах перерождения трех гадалок. Сценах, которые стали лучшим украшением фильма и которые невозможно описать, их надо видеть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: