Борис Смирнов - Избранные статьи

- Название:Избранные статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Мю

- ISBN:978-5-87149-206-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Смирнов - Избранные статьи краткое содержание

Избранные статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Увы! Не всё было прекрасно и во ВГИКе, и в стране. В 1937 году арестовали и расстреляли заведующего кафедрой операторского мастерства Владимира Семёновича Нильсена замечательного оператора, снявшего всенародно любимые фильмы Григория Александрова «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Нильсен был одним из основателей операторского факультета ВГИКа и едва ли не первым в стране теоретиком операторского мастерства. Незадолго до ареста была издана его книга «Изобразительное построение фильма». Предполагалось, что она станет основным учебником для операторского факультета ВГИКа. Не стала… Книгу изъяли, и практически весь её тираж уничтожили [3] Книга B.C. Нильсена «Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства» переиздана ВГИКом в 2013 году к 90-летию кинооператорского факультета по решению кафедры «Кинооператорское мастерство» и её заведующего профессора Вадима Ивановича Юсова (прим. ред.).

.

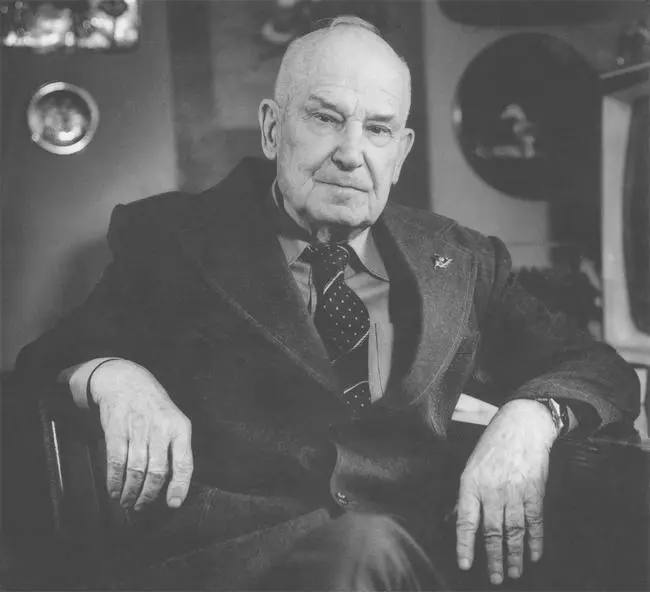

Кафедру кинооператорского мастерства возглавил Анатолий Дмитриевич Головня выдающийся оператор, снявший к этому времени фильмы В. Пудовкина «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана», прославившие советский кинематограф на весь мир.

Анатолий Дмитриевич Головня

Головня учился на киноинженерном факультете ГТК в двадцатых годах, был отчислен за пропуски занятий (снимал вместе с В. Пудовкиным «Мать»), а потом восстановлен по ходатайству А.В. Луначарского. А в 1934 году Головня, продолжая снимать фильмы, стал преподавать во ВГИКе. Именно он и его коллеги по производству и по операторскому факультету ВГИКа стремились превратить профессию кинооператора из инженерно-технической в художественно-творческую. Без кинотехники нет кинематографа, но она всего лишь инструмент для творческой работы кинооператора. Это Головня и его сторонники поняли на собственном опыте, работая на съёмочных площадках, и убедили в этом своих студентов, кинематографическое сообщество, зрителей, руководство страны. По случаю 15-летия советской кинематографии трём кинооператорам – Анатолию Головне, Эдуарду Тиссэ и Андрею Москвину впервые было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Так было положено начало официальному признанию операторского труда как профессии художественно-творческой, а операторский факультет ВГИКа стал школой кинооператорского творчества. К этому времени уже многие операторы, работавшие в отечественном кинематографе, были выпускниками операторского факультета ВГИКа. Операторскому мастерству на факультете начали обучать и немалое число иностранных студентов. Непременным условием защиты операторского диплома становится самостоятельная работа – фильм, снятый на киноплёнку и показанный на экране.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и съёмка кинолетописи героической битвы нашего народа с фашизмом. Уже через три дня после начала войны на экранах московских кинотеатров демонстрировался кинорепортаж с фронта. Правда, материал оказался довольно скудным, вследствие неимоверно сложной обстановки на фронте и отсутствия у операторов боевого опыта. Он был только у Романа Кармена и Бориса Макасеева, снимавших войну в Испании, и ещё у нескольких операторов, участвовавших в боях на Халхин-Голе и в финской кампании 1939 года. А требовались десятки съёмочных групп, способных вести беспрерывную хроникальную работу в течение бесконечно долгих дней войны на всех фронтах, раскинувшихся на громадных просторах.

28 июля 1941 года по решению Комитета по делам кинематографии из ВГИКа без защиты дипломов было выпущено 22 оператора, закончивших обучение. Их направили на фронт. Всего на фронтах Великой Отечественной войны снимали 258 кинооператоров. Каждый пятый из них погиб. Почти все они были выпускниками операторского факультета ВГИКа. Смертью храбрых пали дипломники операторского факультета, армейские кинооператоры В. Сущинский, Н. Быков, В. Высоцкий, Н. Номофилов, В. Муромцев. Каждый факультет ВГИКа потерял на фронте своих студентов, педагогов, сотрудников…

С первых дней войны вгиковцы рыли окопы и строили укрепления на Западном фронте, работали на оборонных предприятиях. Многие добровольцами ушли на фронт, в народное ополчение. В октябре 1941 года ВГИК, как и большинство московских вузов, был эвакуирован на восток. Местом эвакуации ВГИКа, киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» стал город Алма-Ата. Таким образом, основные педагогические кадры киноинститута и главная производственная база советского кино по-прежнему оказались рядом. Конечно, было неимоверно тяжело, но институт жил и работал. Читались лекции, велись съёмки, выпускались дипломники и проводились наборы на первые курсы. Во время эвакуации ВГИК закончили 20 операторов.

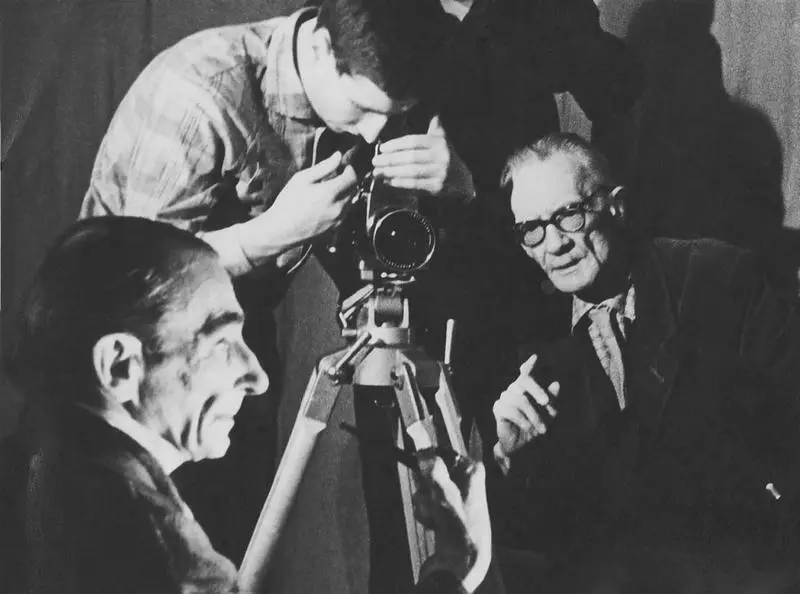

Александр Андреевич Левицкий (справа) ведёт курс фотокомпозиции

В 1943 году ВГИК возвратился из эвакуации в Москву. В победном 1945-м поступать во ВГИК пришли 700 человек. Газета «Вечерняя Москва» от 27 ноября 1945 года сообщала: «Всесоюзный Государственный институт кинематографии вступил в 26-й год своего существования. Число желающих поступить в этом году во много раз превышало количество вакантных мест. Принято свыше 200 человек, среди которых много орденоносцев, инвалидов Великой Отечественной войны». Это были люди, которые принесли в институт и кинематограф личный, ни с чем не сравнимый опыт участия в страшной войне, своё отношение к жизни. Именно они определили судьбу и нравственный облик отечественного киноискусства второй половины XX века.

Среди поступивших на операторский факультет ВГИКа в 1945 году был фронтовик, будущий выдающийся оператор-документалист и режиссёр, лауреат Ленинской премии, профессор, автор многих замечательных книг и статей в журнале «Техника и технологии кино» Сергей Евгеньевич Медынский. Вот что он вспоминает об операторском факультете послевоенного времени:

«Так жалко, что никто из нас не догадался сделать в качестве курсовой работы документальный киноочерк «ВГИК. 1945». Много величественных, суровых и вместе с тем смешных, трогательных кадров могла бы запечатлеть эта кинолента, которая хранилась бы во вгиковской фильмотеке.

И тогда сегодня любой первокурсник мог бы увидеть, как в фотопавильоне, словно бог и царь, сидит Александр Андреевич Левицкий, наш мастер по курсу фотокомпозиции, про которого в Кинословаре можно прочитать: «Основоположник отечественной школы операторского искусства».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: