Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953

- Название:История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2407-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 краткое содержание

В первой книге трилогии представлена широкая панорама белорусской хроникально-документальной кинематографии 1927–1953 годов.

Электронное приложение позволит читателю ознакомиться с малоизвестными фактами творческой деятельности крупнейших мастеров белорусской культуры, побродить по улицам белорусских городов, окунуться в неповторимую атмосферу ушедшего столетия, увидеть историю своей Родины такой, какой ее сохранили старые ленты кинохроники.

Для историков, культурологов, работников сферы культуры, а также широкого круга читателей.

История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перед белорусскими кинохроникерами не было каких-либо явных или скрытых преград, у них не существовало сомнений субъективного авторского характера в рамках оппозиции «автор – жизненный факт». Их творческая методология вытекала из «материальной» природы этого вида отражения действительности [24] Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.

. Является ли кинохроника «высоким искусством» или же она лишь «экранная информация», новая разновидность журналистики? – этот вопрос в середине 1930-х годов остро не стоял.

Социальный статус кинодокументалиста, оператора-хроникера в те годы был значителен и потому не требовал дополнительного акцентирования. «Человека с киноаппаратом» без труда выделяли из массы по специфической, иногда даже несколько экстравагантной манере одеваться. В отличие от московских документалистов минские кинохроникеры не облачались в мотоциклетные краги, кожаные куртки авиаторов и высокие ботинки на шнуровке, но все же элементы экипировки указывали на профессиональную готовность к экстриму и на некоторое «шаманство» профессии. К этому следует добавить очень высокий уровень социализации режиссеров и операторов неигрового кино, обусловленный спецификой работы. Каждый новый сюжет требовал обеспечения взаимодействия с представителями различных предприятий и учреждений, руководителями самого разного уровня и простыми людьми во всех населенных пунктах республики.

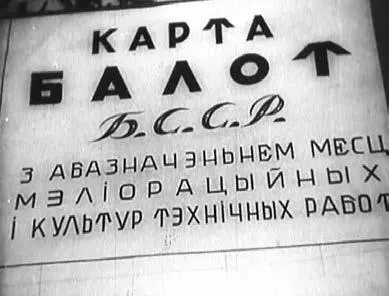

Одна из белорусских хроникальных лент начала 1930-х, внесших свою лепту в формирование исторической памяти белорусского народа и его культурной идентичности, – «Выставка БССР в Политехническом музее [Москвы]».

В 1931 году в московском Политехническом музее была развернута экспозиция, посвященная 10-й годовщине образования БССР, которая отражала успехи промышленности и сельского хозяйства, а также социальнокультурного развития Беларуси.

Всего два года назад, в 1929 году, в Советском Союзе был принят план первой пятилетки, который стал основой централизованного развития страны, в том числе и БССР. Промышленное строительство велось не только в крупных городах, оно перемещалось и в провинцию, поближе к сырьевой базе и дешевой рабочей силе, привлекаемой из белорусской деревни. Это вело к возникновению новых региональных промышленных центров – первую промышленную продукцию начали поставлять Добруш и Ново-Борисов.

В первом звуковом кинотеатре «Чырвоная Зорка» (Минск, ул. Советская) дозвуковая белорусская кинохроника находила своего заинтересованного зрителя (1933)

Кадры хроникального выпуска, посвященного выставке, – это фрагменты наиболее ранней белорусской кинолетописи, отражающей особенности развития республики в начале 1930-х годов. Камера зафиксировала стенды самой выставки и лица посетителей, на которых запечатлен неподдельный интерес. В залах музея были представлены образцы белорусских металлообрабатывающих станков, продукция кожевенного производства и сельского хозяйства.

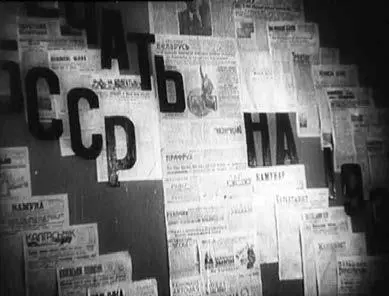

Отдельный, пожалуй, наиболее важный раздел экспозиции был посвящен работе белорусской прессы. В соответствии с принятым в январе 1930 года постановлением «Об утверждении положения о государственных и общественных издательствах» создавалась строгая система планирования работы издательств и контроля за их деятельностью. 28 января 1930 года в передовице газеты «Звязда» отмечалось: «Коммунистическая печать – коллективный агитатор, пропагандист и организатор социалистической реконструкции народного хозяйства, сильное оружие ленинской национальной политики партии».

Большое внимание уделялось такому средству массовой информации, как радио. В конце 1920-х – начале 1930-х годов в БССР развернулась радиофикация как «острое оружие, которое помогает бороться и побеждать заклятых врагов – кулаков, нэпманов и их союзников – попов всех мастей и других врагов пролетариата».

Перед периодическими изданиями в начале 1930-х годов ставилась задача идеологического обеспечения проведения коллективизации. В газете «Звязда» от 14 февраля 1930 года писали: «Газета “Беларуская вёска” должна решительно исправить свои ошибки: не плестись в хвосте, а быть во главе социалистической перестройки деревни». В год 10-летия БССР начали выходить специальные периодические издания республиканского масштаба, в которых пропагандировалась идея коллективизации сельского хозяйства: журналы «Шляхі калектьівізацьіі», «Беларуская работніца і сялянка», «Сельская і лясная гаспадарка».

Следует обратить внимание на то, что хроникальный выпуск, посвященный выставке БССР, создавался усилиями именно белорусских кинематографистов – операторов И. Вейнеровича и Н. Стрешнева, невзирая на то, что мероприятия, которые проходили в столице Советского Союза, обычно входили в компетенцию операторов московской студии «Союзкинохроника». Это можно было воспринимать как акт высокого доверия к уровню профессионализма и компетентности белорусских документалистов.

Историческую ценность представляют кадры, на которых зафиксирован макет будущего Дома правительства. Он возводился в 1930–1933 годах и стал самым большим зданием довоенной Беларуси. Ленинградский архитектор Иосиф Лангбард, уроженец Гродненской губернии, стал победителем Всесоюзного конкурса на проект минской правительственной резиденции.

Хроникальный выпуск не только доносил до зрителя информационный контент, но и содержал политические лозунги. Об этом свидетельствует финальный титр этой дозвуковой кинохроники: «Успехи Советской Белоруссии – яркий образец для трудящихся Западной Белоруссии, томящихся под игом панской Польши». Следует заметить, что не только этот конкретный выпуск, но и все остальные белорусские хроникальные ленты второй половины 1920-х – 1930-х годов, даже созданные исключительно для белорусского проката, вплоть до 1939 года снабжались титрами и надписями почти исключительно на русском языке.

Один из наиболее ранних по хронологии фрагментов национальной кинолетописи, отражающих тему традиционной культуры в период до начала массовой коллективизации крестьянства, по иронии случая был создан не белорусскими, а российскими кинодокументалистами. Речь идет об эпизодах из полнометражного документального фильма «В Брянском Полесье», снятого в 1930 году одним из корифеев советской кинодокументалистики режиссером Ильей Копалиным в содружестве с оператором Петром Зотовым.

Кадры белорусской экспозиции из хроникального выпуска «Выставка БССР в Политехническом музее» (1931)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: