Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953

- Название:История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2407-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 краткое содержание

В первой книге трилогии представлена широкая панорама белорусской хроникально-документальной кинематографии 1927–1953 годов.

Электронное приложение позволит читателю ознакомиться с малоизвестными фактами творческой деятельности крупнейших мастеров белорусской культуры, побродить по улицам белорусских городов, окунуться в неповторимую атмосферу ушедшего столетия, увидеть историю своей Родины такой, какой ее сохранили старые ленты кинохроники.

Для историков, культурологов, работников сферы культуры, а также широкого круга читателей.

История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3) изучение коллективной памяти с точки зрения вырабатываемых ею стратегий обращения со временем в интересах тех или иных социальных групп;

4) соотнесение памяти с конкретным пространством – «местами» и ландшафтами, выявление топографии социально значимых воспоминаний;

5) понимание коллективной памяти как явления избирательного, социально распределенного, потенциально конфликтного;

6) видение коллективной памяти в «инструменталистской» перспективе – с точки зрения использования ее социальными группами для достижения определенных целей и получения тех или иных выгод и преимуществ.

Все шесть вышеперечисленных пунктов включают крайне важные аспекты идентичности – государственной, этнокультурной и мифологической [27] Ионин Л.Г. Социология культуры: учеб, пособие. М., 1996. С. 88.

.

История минувшего столетия убедительно доказывает, что одной из наиболее стойких форм идентичности выступает этнокультурная или даже этническая, реализующаяся в неразрывной связи с мифологической формой идентичности. В связи с этим нельзя не отметить, что этнопсихология в период СССР находилась в нашей стране в зачаточном состоянии, а этнопсихологические исследования не проводились с 1930-х годов, когда их фактически запретили, прямо связывая с расизмом и национализмом [28] Стефаненко Т.Г. Социальная психология этнической идентичности: Автореф. дис… д-ра психол. наук. М., 1999.

.

Возвращаясь к шести базовым положениям коллективной культурной памяти, необходимо отметить, что они представляются весьма плодотворным рабочим инструментарием, применимым к анализу аудиовизуальных произведений вообще и отечественной кинохроники в частности. Так, например, факт создания в 1927 году хроникального выпуска о Доме-музее I съезда РСДРП полностью подтверждает правомерность «трактовки коллективной культурной памяти (кинохроника – одна из наиболее действенных форм кристаллизации и конструирования коллективной памяти) как процесса постоянного развертывания, трансформаций и видоизменений» – первого пункта концепции Зелицера.

Дело в том, что сразу после Октябрьской революции и до 1923–1924 годов не было принято упоминать I съезд РСДРП или даже ссылаться на него, поскольку по составу участников он был полностью меньшевистским и вскоре после революции большинство его участников уехали за рубеж. По этой причине Дом-музей I съезда РСДРП в Минске был открыт только в 1923 году. Спустя 5 лет упоминание мало кому известных фамилий участников съезда (термин «упоминание» используется здесь в переносном значении; дозвуковая кинохроника могла «упоминать» лишь с помощью изображения, включая в кадр мемориальную табличку с перечнем фамилий) стало уже вполне возможным, поскольку в 1927 году этот факт перешел из категории политики в разряд далекой и, следовательно, почти безопасной истории.

Кадры из хроникального выпуска «Выставка БССР в Политехническом музее» (1931)

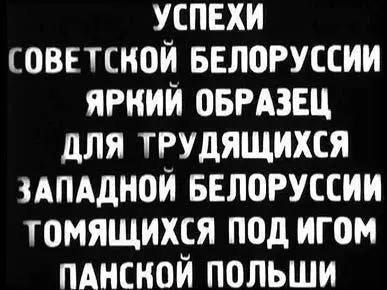

Переходя ко второму пункту зелицеровского инструментария – «восприятию коллективной памяти как явления непредсказуемого, далеко не всегда имеющего линейный, рациональный, логический характер», следует еще раз обратиться к уже упомянутому хроникальному выпуску «Выставка БССР в Политехническом музее» (1931). Этот выпуск, снятый и смонтированный в фактографическом ключе, любопытен не только информацией о достижениях Беларуси, относительно скромных по сравнению с некоторыми другими республиками бывшего СССР, поскольку уровень развития и промышленности, и сельского хозяйства БССР в довоенные годы был объективно невысок. Показательна надпись-призыв, титр-лозунг, завершающий ленту. К кому именно обращаются авторы и редакторы хроникального выпуска, демонстрация которого осуществлялась на территории РСФСР и, конечно, БССР?

Не вызывает сомнений: создатели хроникального выпуска осознавали, что ни один житель Западной Беларуси, даже учитывая «полупрозрачность» границы между СССР и санационной Польшей в начале 1930-х, увидеть его не сможет. Следовательно, лозунг был направлен на «своего» зрителя, а не на западного белоруса, «томящегося под игом панской Польши». В таком случае титр-лозунг следует понимать как призыв к формированию идентичности на основе государственно-политического признака.

В белорусских хроникальных выпусках, повествующих о знаменательных событиях социально-культурного развития республики в начале и середине 1930-х годов, – «Закладка Дома [культуры] Красной Армии» (1934), «Государственная библиотека БССР имени Ленина» (1935), «Орденоносная Белоруссия празднует славный юбилей» (1935), эпизоде «Новые здания и улицы Минска» из документального фильма «Белорусская Советская Социалистическая Республика» (1936) и других – умело и эффективно применяются необычайно сильные свойства кинематографического (пока еще лишь визуального, а с конца 1930-х годов – аудиовизуального) способа фиксации и воспроизведения, позволившие использовать неигровое кино в качестве средства массовой информации.

В задачу белорусских документалистов не входило обязательное совмещение факта с авторской творческой интерпретацией, если под ней понимать определенный строй образного мышления. Это обстоятельство ни в коей мере не умаляет ни заслуг создателей кинохроники, ни ценности кинодокументов, поскольку экранная информация такого рода совершенно не обязана быть искусством, а автор – художником, со всеми особенностями его индивидуальной методики взаимоотношения с фактом.

Разумеется, это не означает, что такая экранная информация полностью свободна от оценок и выводов. Но в подавляющем большинстве случаев интерпретация ограничивается лишь общей идейной позицией, или, как было принято говорить в те годы, платформой. За редким исключением авторы-операторы и монтажеры хроникальных выпусков не считали нужным идти дальше фиксации и репрезентации – к выражению индивидуальной позиции с помощью авторских форм ее преломления на конкретном фактическом материале.

Для перехода к новому уровню взаимоотношений между автором и жизненным фактом был крайне необходим значительно более высокий уровень владения формальным ремеслом представителей всех основных кинематографических профессий – режиссеров, операторов, монтажеров, редакторов. К середине 1930-х годов их производственный опыт и профессионализм достигли минимально необходимого уровня. И метаморфозы стиля представления и трактовки информации на хроникальном экране не заставили себя долго ждать…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: