Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953

- Название:История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2407-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 краткое содержание

В первой книге трилогии представлена широкая панорама белорусской хроникально-документальной кинематографии 1927–1953 годов.

Электронное приложение позволит читателю ознакомиться с малоизвестными фактами творческой деятельности крупнейших мастеров белорусской культуры, побродить по улицам белорусских городов, окунуться в неповторимую атмосферу ушедшего столетия, увидеть историю своей Родины такой, какой ее сохранили старые ленты кинохроники.

Для историков, культурологов, работников сферы культуры, а также широкого круга читателей.

История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В одежде и головных уборах белорусских крестьянок доминирует белый цвет, который также создает атмосферу праздника. Под бдительным стеклянным оком штативной кинокамеры пожилые колхозницы и молодые деревенские женщины танцуют по-разному – одни с искренней радостью, другие – сдержанно и сосредоточенно…

При отображении колхозного праздника минские операторы еще только апробировали относительно новые для белорусской кинохроники того времени методы «реконструкции иллюзорного факта». Без них обойтись было невозможно, поскольку на экране представлены события 1935 года, когда значительная часть сельского населения еще голодала и повсюду ощущались экономические последствия перегибов в проведении коллективизации.

Значительно более емкое представление о специфичности творческо-производственных подходов к созданию кинохроникального контента в БССР дает сравнительный анализ выпусков середины 1930-х годов с экранной документалистикой соседних стран.

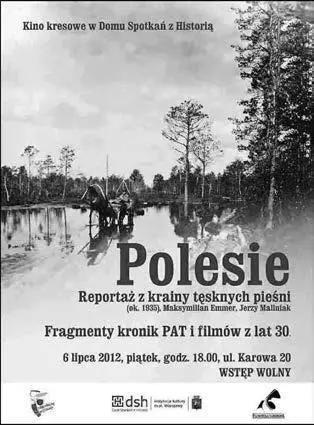

Польский плакат 2012 года, информирующий о современных формах репрезентации ленты «Полесье. Репортаж из края грустных песен» (1935)

С этой точки зрения значительный интерес вызывает документальный фильм польских кинематографистов «Полесье. Репортаж из края грустных песен» («Polesie. Reportaż z krainy tęsknych pieśni» (студия «Awangarda», Польша) 1935) поскольку представляет собой одновременно и документ эпохи, и произведение неигрового искусства, появление которого может быть по праву отнесено к знаковым событиям восточноевропейской кинодокументалистики 1930-х годов.

Необходимо отметить, что тема традиционной культуры белорусов-полешуков, равно как и большая часть событий культурной жизни Западной Беларуси в период до начала Второй мировой войны, не получила сколько-нибудь существенного освещения в польской, а тем более в белорусской кинолетописи. Любые хроникальные кадры, снятые в довоенный период в Западной Беларуси, без преувеличения, уникальны.

Фильм «Полесье. Репортаж из края грустных песен» продолжительностью 20 минут был создан из хроникального материала, отснятого польскими кинодокументалистами Максимильяном Эммером (Maksymiljan Emmer) и Ежи Малиняком (Jerzy Maliniak) в весенне-летний период 1935 года. С технологическими паузами для проявки пленки в общей сложности около двух месяцев польские кинематографисты вели съемки повседневной жизни полешуков в районе деревни Аздамичи Столинского района (сегодня это восточная часть Столинского района, недалеко от города Турова).

Творческий метод неспешного кинонаблюдения, введенный в практику документалистики знаменитым Флаэрти, предполагал искреннее желание авторов фильма понять, как именно их герои видят окружающий мир. Авторы должны были прожить с ними часть их жизни, принять их ценности, отдать дань восхищения и своей любви этим людям.

Любопытно, что звуковой фильм был дополнен титрами – очевидно, это было сделано для того, чтобы не перегружать фонограмму дикторским текстом, а оставить больше аудиального пространства для чудесной этнической музыки, обработанной польским композитором Генриком Гадомским.

Кадры из польского документального фильма (Полесье. Репортаж из края грустных песен» (1935)

Титров в фильме немного, но помещенный в них текст чрезвычайно интересен. Так, первая надпись, предваряющая весь фильм, гласит: «Полесье, край Костюшки и Траугутта, окруженный трясинами, сохраняет исконные верования и обычаи. Несмотря на внешнее давление, не поддался суровый полешук русификации, как и не изменил извечных способов бытования, сохранил быт рыбака и земледельца в одном лице, не изменившийся за многовековую историю края».

Упоминание авторами фильма процессов русификации – это единственный пример непосредственного навязывания зрителю своей точки зрения на ход формирования исторической памяти. Все остальные титры, равно как и дикторский текст, комментируют исключительно природные условия и связанные с ними особенности хозяйствования: «Узкий, извилистый поток реки Львы течет через заболоченную, недоступную пущу. Пуща, а скорее подтопленные полесские джунгли, являются, вероятно, единственным в Европе естественным заповедником для многочисленных лосей и диких кабанов».

Драматургия фильма отталкивается от драматургии самой повседневности: вспашка поля парой быков, паромная переправа, перевозка дров на длинной и узкой лодке по рукотворному каналу…

Экранное повествование рождается из терпения и внимания авторов. Жизненный материал сам в нужный момент дает драматургический импульс – появляется титр: «… на выкорчеванных участках пущи возникают примитивные смолокурни». Главное для авторов – изображение; закадровый текст служит лишь подспорьем: «Смолу извлекают из пней и корней, оставшихся после переработки поваленного леса. При перегонке смолы получаются одновременно скипидар и ряд побочных продуктов. Это местное производство действует в соответствии с традициями давно минувших столетий. К этому следует добавить широкое использование физической силы работников смолокурен, что, очевидно, также характерно для жителей всего региона Полесья».

Авторы ленты хорошо понимают, что монтажный ритм должен быть нетороплив, что нельзя придумывать сюжетные схемы заранее – ведь патриархальна не только жизнь полешуков, но и внутреннее время самой картины. Поэтому вполне оправданны многократные возвращения авторов к теме воды как главной транспортной артерии Полесья – по речушкам, каналам и озерам перевозят даже скошенное сено.

Заключительный эпизод посвящен воскресному празднику, главным элементом которого является, конечно же, посещение сельской церкви. Именно для похода в церковь замужние полешучки облачаются в национальные костюмы, тщательно укладывают волосы и прячут их под головные уборы. А после церкви – массовые народные гуляния, в которых принимают участие и взрослые, и дети. Заканчивается лента кадрами деревянного креста, возвышающегося у дороги на выезде из деревни, и молитвы седобородого полешука перед этим крестом…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: