Терренс Сейновски - Антология машинного обучения. Важнейшие исследования в области ИИ за последние 60 лет

- Название:Антология машинного обучения. Важнейшие исследования в области ИИ за последние 60 лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-163383-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Терренс Сейновски - Антология машинного обучения. Важнейшие исследования в области ИИ за последние 60 лет краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Антология машинного обучения. Важнейшие исследования в области ИИ за последние 60 лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

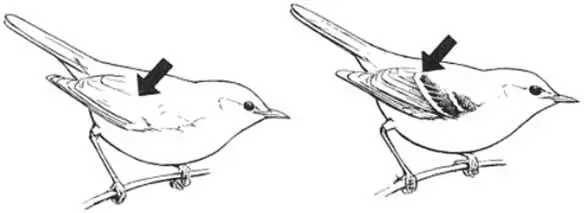

Рис. 2.3. Две зебровые амадины, изображения которых надо совместить. Мы без труда определим, что это птицы, относящиеся к одному и тому же виду. Но из-за разного положения на снимке их сложно сравнивать с помощью шаблона, хотя у них схожие идентификационные признаки

Ученые добились прогресса, когда сосредоточились не на шаблонах, а на схожих чертах. Например, орнитологи должны профессионально определять разные виды птиц, так как некоторые могут отличаться лишь отдельными неявными чертами. В популярной прикладной книге, помогающей идентифицировать птиц, дается всего одна фотография каждой птицы и множество схематичных рисунков, на которых обозначены ключевые различия (рис. 2.4) [46] Roger Peterson, Guy Mountfort and P.A.D. Hollom, Field Guide to the Birds of Britain and Europe. Peterson Field Guides Series, 2001.

. Хорошая особенность – та, которая присутствует только у одного вида птиц, но практика показывает, что схожие признаки можно обнаружить у нескольких видов. Таким образом, единственный способ идентифицировать птицу – определить уникальный набор различных признаков: цвет оперения, полосы над глазами, вкрапления на крыльях. Когда не получается распознать птиц по этим чертам, ученые обращаются к их пению. Рисунки отличительных особенностей птиц гораздо информативнее, так как фотографии переполнены лишней информацией.

Рис. 2.4. Изображение отличительного признака, по которому можно определить вид птицы среди схожих. Стрелки указывают на участки оперения, которые особенно важны для того, чтобы распознать вид птицы семейства соловьиных: некоторые из них бросаются в глаза, другие нечеткие; одни длинные, другие короткие. Из книги Роджера Петерсона, Гайя Маунтфорта и Филипа Холлома «Справочник птиц Британии и Европы»

Проблема такого подхода в том, что очень непросто разработать анализаторы признаков для сотен тысяч объектов, и даже с большим набором признаков программе будет трудно различить объекты на изображении, если те частично закрыты, и понять, где заканчивается один объект и начинается другой.

Едва ли в 1960-х кто-то мог предположить, что потребуется 50 лет и в миллион раз бо́льшая мощность компьютера, прежде чем компьютерное зрение достигнет уровня человеческого. Предположение, что создать машинное зрение будет просто, основывается на том, что мы сами без труда видим, слышим и передвигаемся. Мы профессионалы во всем вышеперечисленном, потому что указанные навыки помогают нам выжить, а эволюции понадобились миллионы лет, чтобы усовершенствовать их. Это и сбило с толку первых исследователей в области ИИ. Обратная ситуация с доказательством теорем: человеку нужно обладать высоким интеллектом, чтобы сделать это, в то время как для компьютера приведение доказательства не составит никакого труда, потому что логика у него развита гораздо лучше, чем у нас. Способность мыслить логически – результат поздней эволюции, и даже людям нужна тренировка, чтобы выстроить длинную логическую цепочку и по ней прийти к однозначному выводу. Для большинства проблем, которые нужно решить, чтобы выжить, необходимы выводы из предыдущего опыта и их обобщение.

Экспертная система

Экспертные системы, основывающиеся на определенных правилах, были популярны в 1970–1980-х годах. Их цель – решение таких проблем, как постановка медицинского диагноза, с помощью набора правил. Одна из первых экспертная систем MYCIN [47] Бьюкенен; Шортлиф (1984). «Экспертные системы на основе правил. Эксперименты MYCIN Стэнфордского проекта эвристического программирования. Reading, MA: Addison-Wesley.

, например, была специально разработана для анализа на бактерии, вызывающие различные инфекции, в том числе менингит. Первый шаг – сбор правил и фактов, которыми руководствуются врачи-инфекционисты. Далее были добавлены истории болезни и диагнозы пациентов, и на их основе сделаны соответствующие логические выводы. Слабым местом такого подхода был сбор экспертной информации, особенно если речь шла о сложных проблемах. Лучшие диагносты не используют правила, они полагаются на свой опыт, а его трудно кодифицировать [48] Сиддхартха Мукерджи. «Искусственный интеллект против медицины: Что случится, когда постановка диагноза станет автоматизированной?» Нью-Йорк, 3 апреля 2017 года. www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/ai-versus-md

. Более того, экспертная система должна постоянно обновляться: нужно вносить в базу данных новые факты и убирать оттуда устаревшие. На практике MYCIN никогда не использовалась врачами, потому что все вопросы, которые система задает пациенту, требовалось вносить в компьютер, а занятой врач не может тратить на это по полчаса каждый раз. Однако многие экспертные системы были написаны для других целей, например для управления разливом токсичных веществ, планирования маршрута для беспилотных транспортных средств и распознавания речи. Некоторые из них используются до сих пор.

В первые десятилетия существования ИИ были изучены многие направления, но дальнейшая их разработка оказалась более трудоемкой, нежели действительно полезной. Недооценивали не только сложность проблем реального мира, но и масштаб возможных решений. В комплексных областях, когда число различных правил может быть огромным, а новые факты и поправки добавляются вручную, отслеживание исключений и взаимодействия с другими правилами становится нецелесообразным. Например, в 1984 году Дуглас Ленат запустил проект CYC с целью систематизировать здравый смысл. Поначалу идея казалась хорошей, но впоследствии она обернулась катастрофой [49] Педро Домингос (2015 год). «Мастер-алгоритм: как поиски Ultimate Learning Machine переделают наш мир». Никто не знает, как измерить здравый смысл, который мы воспринимаем как данность. – Прим. авт.

. Мы воспринимаем как данность огромное количество фактов об окружающем нас мире. Множество из них основываются на опыте. Например, кот, упавший с высоты в 7,5 метра, скорее всего, избежит травм [50] «Коты легче людей и могут группироваться в воздухе, даже если падают спиной вниз». Sechzera Jeri A.; Folsteina Susan E.; Geigera Eric H.; Mervisa Ronald F.; Meehana Suzanne M. (December 1984). «Development and maturation of postural reflexes in normal kittens». Experimental Neurology. 86 (3): Pages 493–505.

, в то время как человек – нет.

Еще одна причина, почему ИИ развивался медленно, заключалась в том, что цифровые компьютеры были примитивными, а накопители данных – непростительно дорогими по нынешним меркам. Тем не менее ЭВМ очень эффективны при выполнении логических операций, манипулировании символами и применении правил, поэтому неудивительно, что в XX веке они стали популярны. Например, Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон, программисты из Университета Карнеги – Меллона, в 1955 году написали программу Logic Theorist, которая могла доказывать теоремы из сборника Бертрана Рассела «Начала математики» – одной из первых попыток систематизировать всю математику. На заре развития ИИ люди надеялись, что появление «умных» компьютеров уже не за горами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: