Максим Отставнов - Прикладные свободные программы и системы в школе

- Название:Прикладные свободные программы и системы в школе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Институт логики», «ALT Linux Team»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-85593-146-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Отставнов - Прикладные свободные программы и системы в школе краткое содержание

Курс лекций, включенных в брошюру, знакомит читателя с популярными свободными программами и системами, полезными при преподавании информатики в средней школе. В обзор вошли основы открытых операционных систем, сведения о пакете «офисных» программ OpenOffice.org, коммуникационном пакете Mozilla, графическом редакторе GIMP, современных графических средах GNOME и KDE и других программах.

Использован текст лекций, публиковавшихся автором в приложении к газете «Первое сентября» «Информатика» (http://inf.1september.ru) в 2002-3 г., материалы брошюры «Прикладные свободные программы в школе» (М.: 2003 г.), а также фрагменты статей, ранее публиковавшихся в журналах «Компьютерра» и «Домашний компьютер».

Материалы, представленные в этой книге, также доступны в Интернет на странице www.otstavnov.com/fsft на условиях Свободной лицензии ГНУ на документацию (GNU FDL). Все прочие права сохраняются за автором.

Прикладные свободные программы и системы в школе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На основе «BB» созданы два более развитых оконных менеджера — «OpenBox» и более популярный «FluxBox».

«Наиболее характерная особенность „Fluxbox“ — реализация закладок (tabs) в контексте рабочего стола. Если закладки в браузере позволяют одновременно открыть несколько страниц в одном окне, то закладки fluxbox позволяют удобно сгруппировать несколько окон на столе. Все окна в группе имеют одинаковые размеры и расположены строго одно под другим. Для переключения на какое-либо из них достаточно навести курсором мыши или щелкнуть (в зависимости от настроек) по соответствующей закладке. К примеру, мне приходится работать с несколькими различными почтовыми клиентами. Совместив их в одну группу, я могу легко переключаться между ними и при этом я всегда знаю, где расположено каждое окно. На словах объяснить преимущества этого оригинального подхода не очень легко, но после нескольких дней практического использования, становится трудно без него обходиться: к хорошему привыкаешь быстро.»

Внешний вид «BB», «FluxBox» и «OpenBox» легко настраивается с помощью механизма «тем» рабочих столов.

2.13 Оконный менеджер «WindowMaker»

«WindowMaker» («WM») — это свободная реализация (в рамках проекта «GNUStep») концепций «NextSTEP» — первой получившей более или менее широкую известность универсальной графической среды пользователя. За недоступностью оригинальной «NextSTEP» для современных платформ, познакомиться с «WM» полезно и поучительно вне зависимости от того, собираетесь ли вы с ним работать — это позволит увидеть исходную точку развития графических сред и оценить продуктивность (или контрпродуктивность) того, чем эти идеи «обросли» со временем.

Основным автономным виджетом WM, как и NextSTEP, является «пирс» прикладных программ, представленный при запуске пиктограммой со скрепкой. При запуске любой «корректной» (с точки зрения WM), а также некоторых «некорректных» программ, кроме ее окна на экране появляется ее пиктограмма. Если «пришвартовать» эту пиктограмму к «пирсу», она там и останется, позволяя запускать эту программу вновь и вновь простым щелчком по ней — это «родной» некстстеповский интегрирующий интерфейс.

WM позволяет работать с несколькими «столами» (переключение по умолчанию по Alt-n или через меню, доступное по «щелчку» правой кнопкой на свободном песте «стола»). «WM» очень гибко настраивается, как в части внешнего вида, так и в части «поведения», причем большая часть настроек доступна из программы «Wprefs.app», запускаемой по щелчку на пиктограмке «со ступенькой».

2.14 Оконный менеджер «IceWM»

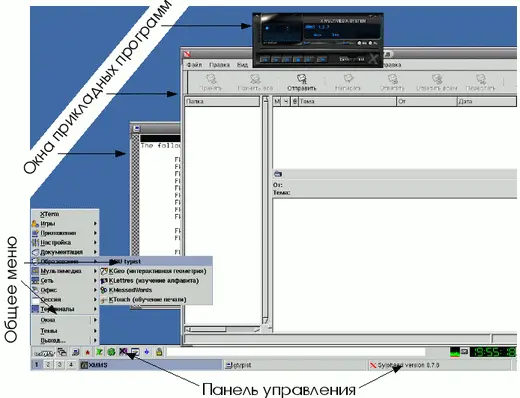

«IceWM» — простой оконный менеджер, очень часто выбираемый пользователями, приходящими из-под «Майкрософт Уиндоуз» или «ОС/2», поскольку он способен достаточно точно имитировать их основные черты.

Из автономных виджетов прежде всего стоит отметить панель с кнопкой, вызывающей главное меню (подобно тому, как это делает кнопка в «Майкрософт Уиндоуз», «Гном» или «КДЕ»). С помощью панели можно также управлять текущим сеансом и настраивать «IceWM». Впрочем, основное меню также доступно и по «щелчку» правой кнопкой на свободном месте «стола», что более привычно для пользователей «WindowMaker», «Sawfish», «Blackbox» или «Enlightenment».

А еще панель содержит список запущенных программ (включая те, окна которых минимизированы), на нее можно вывести и «мини-терминал», позволяющий оперировать командной строкой. Любые действия могут выполняться с помощью ассоциированных клавиатурных комбинаций.

«IceWM» также позволяет работать с множеством «столов» («рабочих мест»), которые нумеруются или именуются пользователем.

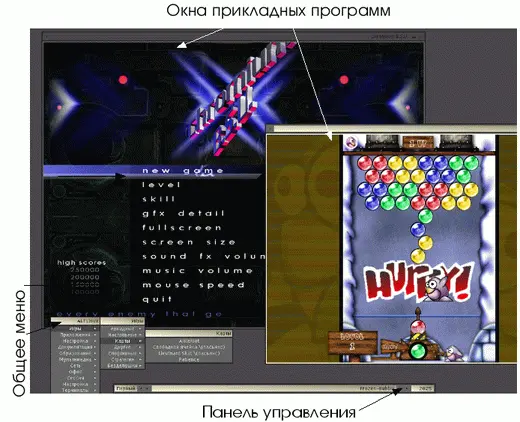

2.15 Интегрированные графические среды

Запуск графической среды (точнее, «бутерброда» из оконной среды «Икс», оконного менеджера и графической среды) в открытой операционной системе можно сравнить с запуском «Майкрософт Уиндоуз» в «МС-ДОС» [65].

Однако, сходство заканчивается, не успев начаться. «МС-ДОС» — это однозадачная и однопользовательская система, и запущенная оболочка захватывает все ее ресурсы. Из-за неполноценности ОС оболочке приходится брать на себя несвойственные ей функции (например, имитацию многозадачности), с которой она справляется плохо (так, «зависание» одной программы вполне может привести к неработоспособности всей системы).

При запуске графической среды под полноценной ОС, она, с точки зрения последней, представляет группу обычных процессов, управление которыми производится общесистемными средствами. Точно так же, общесистемными средствами производится и управление процессами, запускаемыми «из-под» этой графической среды. Более того, поскольку платформой для запуска конкретной среды является изначально сетевая среда «Икс», прикладная программа даже может запускаться на другом компьютере.

Среда отнюдь не монополизирует использование компьютера; параллельно с ее работой продолжает исполняться множество служебных системных процессов; с других терминалов (если система многотерминальная) могут запускаться другие программы или даже другие графические среды (или дополнительные экземпляры той же среды).

2.16 Плюсы и минусы интегрированных сред

Однородность опыта и связанная с нею привычность (иногда ошибочно называемая «интуитивностью», хотя она не имеет отношения к философскому и психологическому понятиям интуиции) позволяют при освоении нового инструмента-программы сосредоточиться на ее прикладной логике (на аспектах, связанных с конкретным приложением ИТ, которое она реализует), не задумываясь и специально не фокусируя внимания на аспектах, общих для разного инструментария. Это делает более «крутой» пресловутую «кривую обучения» нового пользователя.

(Разумеется, это сильно идеализированная картина. Иногда прикладная логика диктует некоторые элементы эргономики; например, интерфейсы большинства систем автоматизированного конструирования и проектирования (CAD, САПР) весьма сходны, вне зависимости от среды, в которой работают эти программы.)

Как ни парадоксально, основной недостаток работы в интегрированной среде является оборотной стороной основного достоинства: жестко закрепленные навыки мешают при выходе за ее пределы. Конечному пользователю, ограниченному опытом работы в одной среде, недостает «стереоскопичности» видения, глубины понимания; элементы эргономической логики могут напрямую ассоциироваться с определенными визуальными элементами и «жестами», с помощью которых подаются команды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: