Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 28

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 28

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 28 краткое содержание

iPhone 4 научились взламывать Автор: Михаил Карпов

Стив Балмер рассказал про планшеты на основе Windows 7 Автор: Михаил Карпов

Борьба с пробками: векторная модель Автор: Григорий Рудницкий

Смартфоны на Android обошли по продажам iPhone Автор: Михаил Карпов

Каким будет «облачный» iTunes Автор: Михаил Карпов

Yahoo: исход ветеранов Автор: Юрий Ильин

Samsung запатентует двойные сенсорные панели Автор: Михаил Карпов

Разработка Google Wave прекращена Автор: Михаил Карпов

Преодолевая принцип неопределённости Автор: Олег Нечай

Эрик Шмидт (Google) о Wave, Android и конкуренте Facebook Автор: Михаил Карпов

Цифровая жизнь: ещё не разум, но уже память Автор: Юрий Ильин

ТерралабПромзона: Транспорт первой помощи Автор: Николай Маслухин

Первый взгляд на Nokia N8 Автор: Андрей Письменный

Новый интерфейс Gnome для Linux Автор: Крестников Евгений

Промзона: Фиксатор переломов Автор: Николай Маслухин

Промзона: Фотоаппарат-телефон Автор: Николай Маслухин

Софт: Locale – тотальная автоматизация для Android Автор: Николай Маслухин

Видеокарты NVIDIA GeForce 400 Автор: Олег Нечай

Промзона: Надземный автобус Автор: Николай Маслухин

Промзона: Небоскрёб World One Автор: Николай Маслухин

Internet Explorer 9 выдержал тест ACID3 Автор: Крестников Евгений

Интернет-аукцион как искусство: куб, продающий сам себя Автор: Юлия Маркова

Своя играКафедра Ваннаха: Информация и правда Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: Новое направление Автор: Василий Щепетнев

LTE: Теория заговора Автор: Крестников Евгений

Кафедра Ваннаха: Триумф сына юриста Автор: Ваннах Михаил

LTE: чего ждать в ближайшем будущем Автор: Максим Букин

Василий Щепетнёв: Ищем ведьму! Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Жара и храповичок цивилизации Автор: Ваннах Михаил

ИнтерактивВладимир Попов о транзисторах с несколькими атомами примеси Автор: Алла Аршинова

Михаил Потоцкий (IT Expert) об ITSM и российском аутсорсинге Автор: Ирина Матюшонок

БлогиАнатолий Вассерман: Современные варвары Автор: Анатолий Вассерман

ReaDitorialGoogle Храм Автор: mors

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Аиша из бельгийского госпиталя Автор: Сергей Голубицкий

Сидр №7 Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 28 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На каждого человека на Земле приходится 10 10транзисторов, это 10 миллиардов. Гвоздей за всю историю сделано меньше. Мы можем гордиться тем, что это самый массовый продукт. Размеры транзистора постоянно уменьшаются, и есть физические законы, которые позволяли это делать вплоть до последних 10 лет. А в последние 10 лет они работают сравнительно плохо, потому что разработчики дошли до физических пределов. И это сопряжено с очень серьёзными проблемами.

Технология использования отдельных атомов и молекул в электронике развивается уже давно. Последние публикации научного центра IBM в Цюрихе, например, демонстрируют изображения атомов, составляющих бензольное кольцо. Они легко наблюдаются в сканирующем туннельном микроскопе. Использовать эту технологию можно не только для того, чтобы наблюдать структуры, но также и чтобы создавать их.

Надо сказать, что эта группа учёных не была первой, потому что туннельной технологией пользуются давно, и было очень много споров по поводу того, как могут работать такие одномолекулярные транзисторы с ограниченным количеством атомов. Сначала были теоретические работы, а в 2009-2010 гг. появились и практические.

Но в подобных разработках, как правило, используются уникальные структуры, например, графен. Это моноатомный лист графита, то, что остается в следе карандаша. Если, например, провести линию на бумаге, она будет состоять из стопок графеновых чешуек. Из каждой чешуйки можно сделать транзистор. Но объединить это с существующей кремниевой технологией достаточно сложно, потому что это углерод, а значит, это другие технологические процессы, другая химия. И поскольку много усилий уже вложено в кремниевую технологию, все стараются придумать что-то аналогичное для кремния.

И опыт показывает, что пока ничего лучше кремния нет. Кремниевый транзистор с нанометровыми размерами работает почти с такой же скоростью, как транзистор на полупроводниковых соединениях, стоимость производства которых существенно выше.

- Что Вы думаете про работу австралийской группы? Какова её ценность?

- Статьи, опубликованные в Nature, отличаются тем, что гарантированно проходят хорошую научную экспертизу, и можно не беспокоиться о достоверности описанных научных результатов. Публикация, о которой идёт речь, не является прорывной, физика здесь достаточно известна и понятна. Поэтому приоритеты, о которых ученые заявляют в этой статье, довольно скромны. Они сообщают, что создали и проинспектировали новый класс устройств на основе кремния, и последнее они считают своим самым главным достижением.

Что касается комментариев в прессе с сенсационными заголовками, то ситуация здесь простая. Исследователи всегда стараются привлечь к своей работе внимание, в том числе и в масс-медиа, чтобы инвестор тоже прочитал, и решил, что надо поддержать эти разработки.

Как правило, сами учёные делают это аккуратно и грамотно. И эта статья написана ясным научным языком, в ней нет никаких журналистских выдумок и сенсационного заголовка, а фантазии и неточности появляются тогда, когда журналист или инноватор пытается сделать так, чтобы тема была интересна всем, а не только узким специалистам.

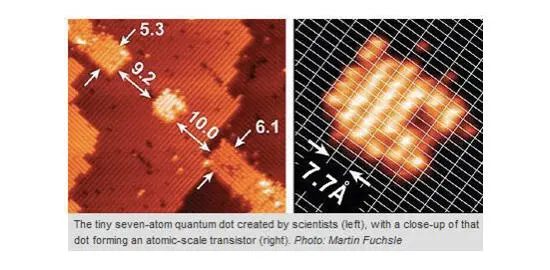

Схема транзистора группы Мартина Фюксле Martin Fuechsleet al., Nature Nanotechnology5, 502 -505 (2010)

- На каком принципе основана работа такого транзистора?

- Транзистор Мартина Фюхсле с соавторами, о котором вы спрашиваете, устроен примерно так же, как и с одним атомом примеси. В их приборе, представленном на рис.1, есть исток, сток, между ними два затвора и атомы примеси.

Изображение получено с помощью сканирующего туннельного (атомно-силового) микроскопа. Также в нём видны «ступеньки» — это атомные террасы на поверхности кремния. Они сначала покрыли поверхность водородом, он делает ее непроводящей, потом удалили его с помощью зонда в нужных местах, затем напустили газ, фосфин (соединение водорода с фосфором).

Фосфин очень активен, он взаимодействует с оборванными связями, и там, где он особенно активен, естественно, образуются проводящие дорожки. В середине сделан маленький «островок» с небольшим количеством атомов фосфора. Затем устройство отжигается при температуре 250 градусов Цельсия. Это самый критический шаг, потому что во время отжига картинка плывет, атомы начинают перескакивать из одного положения в другое, и она размывается.

Это главная проблема: сохранить, несмотря на размытие картинки, работающую структуру. Но они успешно нашли режим, в котором исходная структура не сильно размывается. Они сделали ещё один контакт, электрический, но уже с помощью алюминия и с защитным слоем кремния сверху. То есть, по сути, они зарастили кремнием эти слои с фосфором, и после у них получился готовый наноприбор, который можно исследовать.

Измерения проводятся при температуре 20 мК (температура жидкого гелия 4 К, а эта — в 200 раз меньше). Это очень низкие температуры, они достигаются откачкой паров жидкого гелия, и, к сожалению, без них наблюдать подобные эффекты нельзя. Это — главный недостаток конструкции. А достоинство заключается в том, что они создали сильно легированные3-4 нанометровые островки, то есть настолько маленькие, что уже наблюдаются квантовые резонансные эффекты в переносе носителей от истока к стоку.

Кроме того, они проанализировали эти резонансы и доказали, что атомы в этом островке расположены хаотично и образуют почти непрерывную зону уровней, через которую транспорт идёт даже лучше, чем ожидалось. Это очень важно, потому что обычный транзистор работает не на туннельном эффекте, а на преодолении барьера за счёт тепловой энергии носителей заряда (то есть термоэмиссионный ток) и за счёт инжекции из истока.

Их прибор работает на туннельном токе, который как минимум в 10 раз меньше, чем инжекционный, так как вероятность туннелирования экспоненциально сильно зависит от расстояния, а также от числа уровней, по которым возможно туннелирование. Получение большого тока — главная проблема туннельных приборов.

- Является ли этот транзистор шагом к созданию квантового компьютера?

- Да, является. В Австралии существует большая программа по созданию квантового компьютера, такие программы имеются во всём мире, в том числе и в России. Главная проблема заключается в том, чтобы точно, в заданном положении, расположить атомы примеси в твёрдом теле.

Например, в работе 2006 года эту проблему попробовали решить очень простым способом. Они просто имплантировали одиночные примесные атомы в готовые структуры, которые потом случайно обнаруживали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: