Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 28

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 28

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 28 краткое содержание

iPhone 4 научились взламывать Автор: Михаил Карпов

Стив Балмер рассказал про планшеты на основе Windows 7 Автор: Михаил Карпов

Борьба с пробками: векторная модель Автор: Григорий Рудницкий

Смартфоны на Android обошли по продажам iPhone Автор: Михаил Карпов

Каким будет «облачный» iTunes Автор: Михаил Карпов

Yahoo: исход ветеранов Автор: Юрий Ильин

Samsung запатентует двойные сенсорные панели Автор: Михаил Карпов

Разработка Google Wave прекращена Автор: Михаил Карпов

Преодолевая принцип неопределённости Автор: Олег Нечай

Эрик Шмидт (Google) о Wave, Android и конкуренте Facebook Автор: Михаил Карпов

Цифровая жизнь: ещё не разум, но уже память Автор: Юрий Ильин

ТерралабПромзона: Транспорт первой помощи Автор: Николай Маслухин

Первый взгляд на Nokia N8 Автор: Андрей Письменный

Новый интерфейс Gnome для Linux Автор: Крестников Евгений

Промзона: Фиксатор переломов Автор: Николай Маслухин

Промзона: Фотоаппарат-телефон Автор: Николай Маслухин

Софт: Locale – тотальная автоматизация для Android Автор: Николай Маслухин

Видеокарты NVIDIA GeForce 400 Автор: Олег Нечай

Промзона: Надземный автобус Автор: Николай Маслухин

Промзона: Небоскрёб World One Автор: Николай Маслухин

Internet Explorer 9 выдержал тест ACID3 Автор: Крестников Евгений

Интернет-аукцион как искусство: куб, продающий сам себя Автор: Юлия Маркова

Своя играКафедра Ваннаха: Информация и правда Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: Новое направление Автор: Василий Щепетнев

LTE: Теория заговора Автор: Крестников Евгений

Кафедра Ваннаха: Триумф сына юриста Автор: Ваннах Михаил

LTE: чего ждать в ближайшем будущем Автор: Максим Букин

Василий Щепетнёв: Ищем ведьму! Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Жара и храповичок цивилизации Автор: Ваннах Михаил

ИнтерактивВладимир Попов о транзисторах с несколькими атомами примеси Автор: Алла Аршинова

Михаил Потоцкий (IT Expert) об ITSM и российском аутсорсинге Автор: Ирина Матюшонок

БлогиАнатолий Вассерман: Современные варвары Автор: Анатолий Вассерман

ReaDitorialGoogle Храм Автор: mors

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Аиша из бельгийского госпиталя Автор: Сергей Голубицкий

Сидр №7 Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 28 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так что если климат меняется, будь то в сторону потепления, будь то в направлении более резкой континентальности (как в этом году — зимой холодно, летом жарко) — на самом деле направление развития общества должно быть одно. Вырабатывать как можно больше энергии и с как можно более высокой экономической эффективностью. Забивать себе голову величинами выбросов углекислого газа россиянам явно не стоит. И по очень простой причине. Мы живем на одной восьмой части планеты. Части с очень суровыми погодными условиями (давайте не забывать, что зимой нужно будет и обогревать дома). Большие расстояния и скверные дороги навязывают высокие транспортные издержки — а это тоже энергия... Так что если мы хотим жить в комфортабельных условиях — необходимо не сворачивать, а наоборот усиливать и умножать индустриальный фундамент на котором стоит наша цивилизация. Движение по этой дороге возможно только в одном направлении — вперед. Не вернуться нам к гужевому транспорту — хотя бы из голой термодинамики. Ведь скотинка жрёт корм даже в стойле, а машина — только при езде. И экологичные рубленые избы с соломенными крышами — слишком легко они пылают. Отказ от большой энергетики чреват резким, на порядки, ростом гибели людей от пожаров, даже учитывая катастрофы вроде Чернобыльской и Саяно-Шушенской. (Ах, да, гужевой транспорт в пересчете на версто-пассажира, куда опаснее даже автомобильного, не говоря об авиационном и железнодорожном...) О, как радовались интеллигентные дамочки ликвидации советских танковых армий. А нынче, когда они задыхаются в дыму, им даже неприлично напоминать о том, что вместо с танками канули в Лету и трубопроводные части, способные перебросить в нужный регион изрядную речку...

В самоликвидации танковых армий и самого Советского Союза изрядную роль сыграла теория «ядерной зимы». Довольно спорная компьютерная модель, ставшая фактором общественного мнения. Вот как бы не получилось, что теория глобального потепления, развешенная по ушам россиян, окажет столь же гнусное воздействие на наше будущее экономическое развитие. Говоря проще — поверим, что надо сокращать выбросы Це-О-два — будем жить в жару без кондиционера. (Поверьте, поп-идолы да бизнесмены, радеющие за экологию, от бизнес-джетов, особняков и лимузинов не откажутся — все их разговоры есть обман глупеньких... Ну, а для экополитиков то это — сугубый и эксклюзивный гешефт!)

К оглавлению

Интерактив

Владимир Попов о транзисторах с несколькими атомами примеси

Алла Аршинова

Опубликовано02 августа 2010 года

Если говорить о мире высоких технологий, то очевидно, что сегодня человек как никогда близок к порогу, за которым кончается «микро» и начинается «нано»: квантовые эффекты всё смелее и смелее внедряются в электронные устройства. Возможно, ещё чуть-чуть, и в рассказе об эволюции транзисторов можно будет смело ставить «квантовую точку». Ведь транзистор, содержащий всего один атом примеси, уже существует, правда пока, по некоторым оценкам, он не столь хорош функционально, как подобное ему устройство, содержащее семь примесных атомов фосфора в наноостровке (квантовой точке).

В майском номере Nature Nanotechnology Letters группа учёных (Martin Fuechsle et al.) из Австралии и США опубликовала статью Spectroscopy of few-electron single-crystal silicon quantum dots, в которой авторы рассказывают о новом классе транзисторов на основе кремния, в котором лишь семь атомов фосфора в островке 3х4 нм 2.

«Компьютерра» уже отмечала, что подобные разработки свидетельствуют о том, что высокотехнологическое будущее не за горами.

Подробно разъяснить достижение своих австралийских коллег и рассказать о транзисторах с несколькими атомами примеси согласился доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физических основ материаловедения кремния Института физики полупроводников СО РАН Владимир Попов.

Владимир Попов

- Владимир Павлович, как устроен обычный «макроскопический» транзистор?

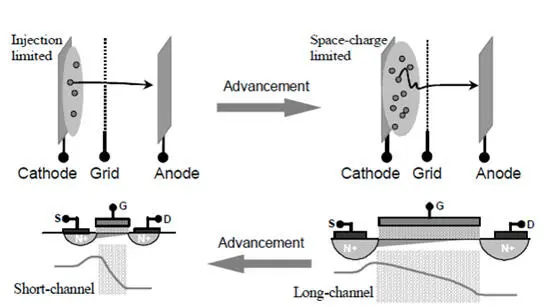

- Транзистор— это управляемый полупроводниковый триод, который позволяет слабым низковольтным сигналом контролировать довольно большие токи. До него был электровакуумный прибор, который был сделан более чем сто лет назад и работал сначала в режиме токов, ограниченных инжекцией электронов из катода.

История изобретения полевого транзистора как основы сегодняшней информационной технологии также довольно давняя и тесно переплетена с электронными лампами. Интересно, что эволюция транзисторов идет в обратном направлении: от длинного канала, где ток ограничен пространственным зарядом, к короткому, где ток ограничен инжекцией. Первый патент на полевой транзистор датирован 1928 годом, его получил Лилиенфельд из США.

На самом деле он почти наш соотечественник, уроженец Львова, еврей, сначала он окончил университет в Вене, затем попал в Германию, работал в Берлине, и когда начались фашистские погромы, в 1926 году эмигрировал в США. Там ему предложили заняться твердотельной тематикой, а до этого он как раз работал с электровакуумными рентгеновскими трубками, и ему пришла мысль перенести свой опыт в твёрдое тело. Но, к сожалению, несмотря на то, что патент оказался вполне успешным (в смысле признания), его устройство вряд ли было сделано из-за неумения пассивировать поверхность полупроводников. Еще есть тонкоплёночные транзисторы.

Их изобрели тоже в Германии, в Гётенгене. Британский патент получил Оскар Хайл (Oscar Heil) в 1935 году. У него была русская жена Агнесса Арсеньева (Agnesa Arsenjewa), физик из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, они вместе известны как изобретатели клистрона, сверхвысокочастотного электровакуумного прибора.

Эволюция электровакуумных триодов и МОП-транзисторов. R. Dutton in PhD of Reza Navid, 2005

Реализован, разумеется, был транзистор на кремнии. Приоритет изобретения отдан ровно 50 лет назад американцам — Дэвону Кангу и Мартину Аттале (Dawon Kahng and Martin M. (John) Atalla), хотя справедливости ради нужно упомянуть заявку на изобретение, посланную в конце 50-х годов молодым советским исследователем Раулем Нахмансоном из НИИ «Пульсар» (Москва), работавшим позднее в нашем Институте физики полупроводников СО АН. К сожалению, эксперт Союзпатента перепутал транзистор с диодом и заявку отверг, похоронив приоритет амбициозного учёного.

Почему полевой транзистор именно кремниевый? Потому что у него совершенная граница с диэлектриком, и низкая плотность электронных состояний на уровне Ферми, а значит, можно менять проводимость, прикладывая к поверхности диэлектрика электрический потенциал. Полевой транзистор сейчас — это артефакт, который сделан в наибольшем количестве экземпляров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: