Бертран Мейер - Основы объектно-ориентированного программирования

- Название:Основы объектно-ориентированного программирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бертран Мейер - Основы объектно-ориентированного программирования краткое содержание

Фундаментальный учебник по основам объектно-ориентированного программирования и инженерии программ. В книге подробно излагаются основные понятия объектной технологии – классы, объекты, управление памятью, типизация, наследование, универсализация. Большое внимание уделяется проектированию по контракту и обработке исключений, как механизмам, обеспечивающим корректность и устойчивость программных систем.

В книге Бертрана Мейера рассматриваются основы объектно-ориентированного программирования. Изложение начинается с рассмотрения критериев качества программных систем и обоснования того, как объектная технология разработки может обеспечить требуемое качество. Основные понятия объектной технологии и соответствующая нотация появляются как результат тщательного анализа и обсуждений. Подробно рассматривается понятие класса - центральное понятие объектной технологии. Рассматривается абстрактный тип данных, лежащий в основе класса, совмещение классом роли типа данных и модуля и другие аспекты построения класса. Столь же подробно рассматриваются объекты и проблемы управления памятью. Большая часть книги уделена отношениям между классами – наследованию, универсализации и их роли в построении программных систем. Важную часть книги составляет введение понятия контракта, описание технологии проектирования по контракту, как механизма, обеспечивающего корректность создаваемых программ. Не обойдены вниманием и другие важные темы объектного программирования – скрытие информации, статическая типизация, динамическое связывание и обработка исключений. Глубина охвата рассматриваемых тем делает книгу Бертрана Мейера незаменимой для понимания основ объектного программирования.

Основы объектно-ориентированного программирования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти примеры типичны для сочетания лучших традиционных программных продуктов и объектной технологии.

Вопрос совместимости: гибридный программный продукт или гибридные языки?

Теоретически, мало кто не согласится с принципом скромности или будет отрицать необходимость механизма интеграции между ОО-разработками и старым ПО. Противоречия возникают, когда выбирается уровень интеграции.

Многие языки - самыми известными являются Objective-C, C++, Java, Object Pascal и Ada 95 - пошли по пути добавления ОО-конструкций в существовавший не ОО-язык. Они известны как гибридные языки (hybrid languages)- см. лекцию 17курса "Основы объектно-ориентированного проектирования".

Техника интеграции, описанная выше, основывалась на внешних программах и ОО-перестройке. Это другой принцип: необходимость в совместимости ПОне означает перегрузку языкамеханизмами, могущими расходиться с принципами объектной технологии.

[x].Гибрид добавляет новый языковой уровень к существующему языку, например С. В результате сложность может ограничить привлекательность объектной технологии - простоту идей.

[x].Начинающие часто с трудом осваивают гибридный язык, поскольку для них неясно, что именно является ОО, а что досталось из прошлого.

[x].Старые механизмы могут быть несовместимыми, по крайней мере, с некоторыми аспектами ОО-идей. Есть много примеров несоответствий между системой типов языков С или Pascal и ОО-подходом.

[x].Не объектные механизмы часто конкурируют со своими аналогами. Например, C++ предлагает, наряду с динамическим связыванием, возможность динамического выбора, используя аппарат указателей функций. Это смущает неспециалиста, не понимающего, какой подход выбрать в данном случае. В результате, программный продукт, хотя и создан ОО-средой, по сути является реализацией на языке С, и не дает ожидаемого качества и производительности, дискредитируя объектную технологию.

Если целью является получение наилучших программных продуктов и процесса их разработки, то компромисс на уровне языка кажется неправильным подходом. Взаимодействие (Interfacing)ОО-инструментария и приемов с достижениями прошлого и смешивание (mixing)различных уровней технологии - не одно и то же.

| Можно привести пример из электроники. Конечно, полезно сочетать различные уровни технологии в одной системе, например, звуковой усилитель включает несколько диодов наряду с транзисторами и интегральными схемами. Но мало проку от компонента, который является полудиодом, полутранзистором. |

ОО-разработка должна обеспечивать совместимость с ПО, построенным на других подходах, но не за счет преимуществ и целостности метода. Этого и достигает внешниймеханизм: отдельные миры, каждый из которых состоятелен и имеет свои достоинства, и четкий интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между ними.

Передача аргументов

Один из аспектов нотации требует разъяснений: что происходит со значениями, переданными в качестве аргументов подпрограмме?

Рассмотрим вызов в форме

r (a1, a2, ..., an)

соответствующий программе

r (x1: T1, x2: T2, ..., xn: Tn) is ...

где r может быть как функцией, так и процедурой, и вызов может быть квалифицированным, как в b.r (...) . Выражения a 1, a 2, ..., a n называются фактическими аргументами, а x i - формальными. (Помните, что для родовых параметров типа остается термин "параметр".)

Встают важные вопросы: каково соответствие между фактическими и формальными аргументами? Какие операции допустимы над формальными аргументами? Каково их влияние на соответствующие фактические аргументы?

Ответ на первый вопрос: эффект связывания фактических - формальных аргументов таков же как соответствующего присваивания. Обе операции называются присоединением (attachment). В предыдущем вызове можно считать, что запуск программы начинается с выполнения команд, неформально эквивалентных присваиваниям:

x1 := a1; x2 := a2;... xn := an

Ответ на второй вопрос: внутри тела программы любой формальный аргумент x защищен. Программа не может применять к нему прямых модификаций, таких как:

[x].Присваивание x значения в форме x := ...

[x].Процедуры создания, где x является целью: create x.make (...)

| Читатели, знакомые с механизмом передачи, известным как вызов по значению, поймут, что здесь ограничения более строгое: при вызове по значению формальные аргументы инициализируются значениями фактических, но затем могут быть целью любых операций. |

Ответ на третий вопрос - что может программа делать с фактическими аргументами? - вытекает из того, что присоединение используется для задания семантики связывания формальных и фактических аргументов. Присоединение (см. лекцию 8) означает копирование либо ссылки, либо объекта. Это зависит от того, являются ли соответствующие типы развернутыми:

[x].Для ссылок (обычный случай) при передаче аргументов копируется ссылка, - Void , либо присоединенная к объекту.

[x].Для развернутых типов (включающих основные типы INTEGER , REAL и т.п.), при передаче аргументов копируется объект.

В первом случае, запрет операций прямой модификации означает, что нельзя модифицировать ссылку (reference)через повторное присоединение или создание. Но если ссылка не пустая, то разрешается модифицировать присоединенный объект.

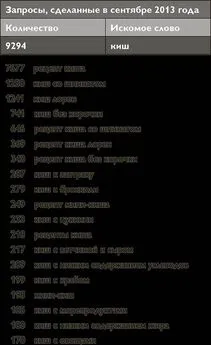

Рис. 13.1. Допустимые операции на аргументе ссылки

Если x i - один из формальных аргументов r , то тело программы может содержать вызов:

xi.p (...)

где p - процедура, применимая к x i , (объявлена в базовом классе типа T i аргумента x i ). Процедура может модифицировать поля объекта, присоединенного к x i во время выполнения, то есть объекта, присоединенного к соответствующему фактическому аргументу a i .

Вызов q (a) никогда не может изменить значение a , если a развернутого типа и является объектом. Если же a является ссылкой, то ссылка не меняется, но объект, присоединенный к ней, может измениться в результате вызова.

Существует много причин, по которым не следует позволять программам прямую модификацию их аргументов. Одна из самых убедительных - Конфликтующие присваивания. Предположим, что язык допускает присваивания аргументам, и процедура 13.1)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: