Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 88

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 88

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 88 краткое содержание

OpenPilot: беспилотники по-опенсорсному (часть 2) Автор: Опубликовано 28 сентября 2011 года

Информатизация полетов: способна ли автоматика спасти от человеческих ошибок Автор: Виктор Ивановский

МненияRMA: выйдет ли музыкальная отрасль из тупика? Автор: Юрий Ильин

ИнтервьюДенис Алексеев о трёхмерной печати в домашних условиях Автор: Андрей Письменный

Поль Люсье о российской стратегии RIM Автор: Ирина Матюшонок

Алексей Новодворский («АЛЬТ Линукс») о НПП Автор: Евгений Крестников

ТерралабОсенний IDF 2011: ультрабуки и Ivy Bridge Автор: Олег Нечай

КолумнистыВасилий Щепетнёв: За лёгким хлебом Автор: Василий Щепетнев

Кивино гнездо: Фильмы нашего разума Автор: Киви Берд

Кафедра Ваннаха: Планшет и десктоп Автор: Ваннах Михаил

Дмитрий Шабанов: Добиологический отбор Автор: Дмитрий Шабанов

Василий Щепетнёв: За лёгким хлебом – 2 Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Пираты в Берлине Автор: Ваннах Михаил

Александр Амзин: Об искусстве запобывания Автор: Александр Амзин

Василий Щепетнёв: За лёгким хлебом – 3 Автор: Василий Щепетнев

Дмитрий Вибе: С неба звёздочка упала Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Дорога дьявола ведет к колибри Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Оксфорд Парагон Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 88 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

- В последнее время созданы две структуры для развития НПП (ТП НПП и АНО НПП), есть ещё НПП, упомянутая в программе «Информационное общество» (разработка прототипов её базовых компонентов и была предметом конкурса). Как вы думаете, нам действительно нужно столько разных НПП?

- АНО НПП — орган управления ТП НПП, здесь нет дублирования. Что касается темы НПП в программе «Информационное общество», то документы ТП НПП ей полностью соответствуют и есть все основания полагать, что органы государственной власти и ТП НПП будут плодотворно сотрудничать для решения единой задачи.

- Многие боятся того, что «Сириус», единственный координатор ТП НПП, будет ущемлять конкурентов. Насколько эта опасность реальна?

- «Ростехнологии» назначены координатором ТП НПП решением Правительства. Полагаю, что создаваемые структуры управления дают возможность избежать этой опасности.

- Как вы думаете, продукты и решения, созданные в рамках ТП НПП, должны быть свободными? Какова, на ваш взгляд, роль разработчиков проприетарного ПО в развитии ТП НПП?

- Базовая часть платформы должна быть полностью свободной. Не должно быть никаких преград для создания в рамках платформы свободных решений, они являются безусловным приоритетом. Вместе с тем ограничение разработки приложений исключительно свободным ПО сильно ограничит круг разработчиков и приведёт к маргинализации. Платформа должна быть удобна для отечественных разработчиков проприетарного ПО, она должна консолидировать, а не разделять. Крайне важно, однако, чтобы интеллектуальная собственность, создаваемая в рамках ТП НПП, не попала в исключительное владение иностранных корпораций. Другая критически важная задача ТП НПП — сохранение нынешней российской правовой патентной системы в части алгоритмов и программ. Мы не должны быть вовлечены в патентные войны вокруг софта, разгорающиеся во многих странах мира. При выполнении этих двух условий нам не просто можно, но и нужно обеспечивать интероперабельность с технологиями Microsoft и другими широко распространёнными в России проприетарными технологиями. Шарахаться от них было бы крайне неразумно, нужно взаимодействовать с их производителями.

- Как вы в целом оцениваете нынешнюю ситуацию НПП? Есть ли у проекта шансы на успех, и что необходимо, чтобы НПП не постигла судьба некоторых других государственных инициатив в области ИТ?

- Я надеюсь, что мощные интеллектуальные и финансовые силы, объединённые в НПП, смогут плодотворно взаимодействовать ради обеспечения независимости принимаемых технологических решений. Другого пути просто нет.

К оглавлению

Терралаб

Осенний IDF 2011: ультрабуки и Ivy Bridge

Олег Нечай

Опубликовано27 сентября 2011 года

С 13 по 15 сентября в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, прошёл традиционный осенний Форум Intel для разработчиков IDF Fall 2011. Ключевыми темами этой конференции стали договорённость с Google об оптимизации операционной системы Android для работы на процессорах Atom нового поколения, выпуск нового типа полнофункциональных портативных компьютеров Ultrabook, а также центральные процессоры следующих поколений под кодовыми названиями Ivy Bridge и Haswell. Кроме того, в ходе Форума специалисты Intel поделились информацией о перспективном интерфейсе Thunderbolt, а также о высокоскоростной и энергоэффективной оперативной памяти Hybrid Memory Cube.

В своём программном выступлении президент и главный исполнительный директор Intel Пол Отеллини заявил: «Вычислительная техника непрерывно эволюционирует. Беспрецедентно высокий спрос на вычислительные системы, начиная с клиентских устройств и заканчивая облачными массивами, означает огромные возможности для развития отрасли. Выпуская инновационные продукты, Intel вместе со своими партнёрами стремится сделать взаимодействие с вычислительными системами ещё более удобным, мобильным, безопасным и непрерывным. Меня поистине впечатляют те новые технологии, которые будут созданы для целого спектра устройств, и мы лишь в самом начале процесса инноваций».

По словам главы Intel, пришло время перейти от концепции персонального компьютера к более широкой концепции «вычислительного континуума» (compute continuum), которая означает многообразие различных вычислительных устройств, окружающих пользователя и обеспечивающих доступ к нужным приложениям и сервисам в любом месте и в любое время. В число таких устройств, помимо собственно персональных компьютеров, входят ноутбуки и другие портативные ПК, планшетные компьютеры и смартфоны. Главный смысл концепции заключается в том, что пользователь будет находиться в центре собственного «личного облака» вычислительных устройств, тесно связанных друг с другом.

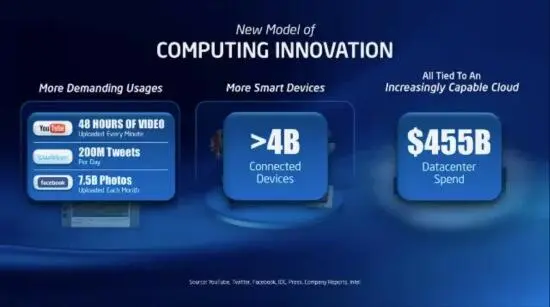

Для реализации этой концепции нужна новая модель вычислительных инноваций: запросы пользователей становятся всё масштабнее, электронных устройств становится всё больше, а объёмы генерируемой информации непрерывно растут. По оценкам Intel, каждую минуту в интернет загружается 48 часов видео, каждый месяц в Сеть выкладывается порядка 7,5 миллиарда фотографий, а число коротких текстовых постов-твитов превышает 200 миллионов в день. При этом в мире уже работает более 4 миллиардов разнообразных устройств с доступом в интернет, а в постройку дата-центров уже вложено порядка 455 миллиардов долларов.

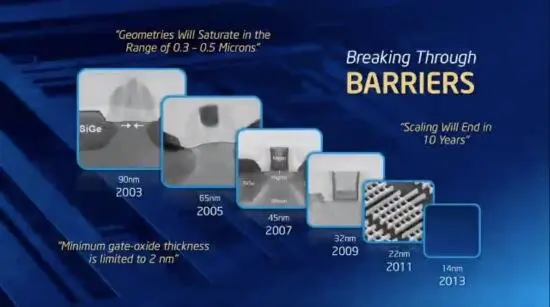

Постоянно растущие требования к производительности приводят к необходимости создавать процессоры, состоящие из всё большего числа транзисторов, а это означает переход на всё более тонкие технологические процессы. Благодаря высокому научному потенциалу сотрудников корпорации в течение последнего десятилетия Intel удавалось успешно преодолевать препятствия, стоящие перед миниатюризацией техпроцесса. В 2003 году были освоены 90-нм технологические нормы, в 2005 — 65-нм, в 2007 — 45-нм, в 2009 — 32-нм. В текущем году должно начаться серийное производство микросхем уже по 22-нм технологии, а к 2013 году ожидается переход на 14-нм нормы.

Глава Intel совместно со старшим вице-президентом мобильного бизнеса компании Google Энди Рубиным объявил о начале тесного сотрудничества между двумя фирмами, направленного на создание продукции, сочетающей архитектуру Intel и программную платформу Google Android. В частности, партнёры намерены ускорить коммерческий запуск первых смартфонов с процессорами Intel, работающих под управлением операционной системы Android. Отеллини продемонстрировал участникам конференции работающий прототип смартфона на основе аппаратной платформы Medfield и программной платформы Android.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: