Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 88

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 88

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 88 краткое содержание

OpenPilot: беспилотники по-опенсорсному (часть 2) Автор: Опубликовано 28 сентября 2011 года

Информатизация полетов: способна ли автоматика спасти от человеческих ошибок Автор: Виктор Ивановский

МненияRMA: выйдет ли музыкальная отрасль из тупика? Автор: Юрий Ильин

ИнтервьюДенис Алексеев о трёхмерной печати в домашних условиях Автор: Андрей Письменный

Поль Люсье о российской стратегии RIM Автор: Ирина Матюшонок

Алексей Новодворский («АЛЬТ Линукс») о НПП Автор: Евгений Крестников

ТерралабОсенний IDF 2011: ультрабуки и Ivy Bridge Автор: Олег Нечай

КолумнистыВасилий Щепетнёв: За лёгким хлебом Автор: Василий Щепетнев

Кивино гнездо: Фильмы нашего разума Автор: Киви Берд

Кафедра Ваннаха: Планшет и десктоп Автор: Ваннах Михаил

Дмитрий Шабанов: Добиологический отбор Автор: Дмитрий Шабанов

Василий Щепетнёв: За лёгким хлебом – 2 Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Пираты в Берлине Автор: Ваннах Михаил

Александр Амзин: Об искусстве запобывания Автор: Александр Амзин

Василий Щепетнёв: За лёгким хлебом – 3 Автор: Василий Щепетнев

Дмитрий Вибе: С неба звёздочка упала Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Дорога дьявола ведет к колибри Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Оксфорд Парагон Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 88 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

анализ обстановки;

cбор информации;

выделение вариантов: заход на посадку или уход на запасной аэродром;

взвешивание вариантов — нужно было предвидеть действия всех ведомых самолётов;

выбор варианта и решение о наиболее соответствующем действии;

подачу команды экипажу и ведомым бортам;

выдерживание режима полёта в сложных метеоусловиях;

работу с группой ведомых самолётов;

работу с руководителем полётов;

работу с экипажем: реагировать на сообщения, делать запросы, ожидать ответы, перепроверять сведения, отдавать команды.

На проведение этих действий в условиях аварийной ситуации (подача сигнала о сближении с землёй) у командира корабля ушла 31 секунда. Спроектировать возможность данной ситуации на земле практически невозможно, как и запрограммировать действия робо-пилота в ней. Возможности же человека в стрессовой ситуации — безграничны, равно как и число возможных комбинаций факторов, из которых может сложиться нештатная ситуация на борту.

Может быть, решение — в наращивании вычислительных мощностей современных самолётов? Современные вычислительные системы уже обладают достаточными возможностями для организации высокопроизводительных отказоустойчивых комплексов, даже в габаритах авиационного планера.

Проблема кроется прежде всего в отказоустойчивости. Если мы можем многократным дублированием добиться максимальной наработки аппаратной платформы на отказ, то создаваемое программное обеспечение, несмотря на наличие как западных (RTCA/DO-178B/ED-12), так и российских стандартов безопасности разработки (КТ 178В) всё равно не гарантирует 100 процентов работоспособности программного комплекса в полёте. Примером может служить трагическое происшествие с Airbus A310 в Иркутске в 2006 году. Тогда следственным комитетом при прокуратуре РФ в числе причин катастрофы пассажирского лайнера в ходе расследования были упомянуты ошибки в разработке логики бортового компьютера, а также непредвиденная реакция программного обеспечения самолёта на возникшую при посадке ситуацию. Такие инциденты обладают достаточным весом для того, чтобы пресечь все рассуждения о возможности тотальной автоматизации полёта авиационной техники.

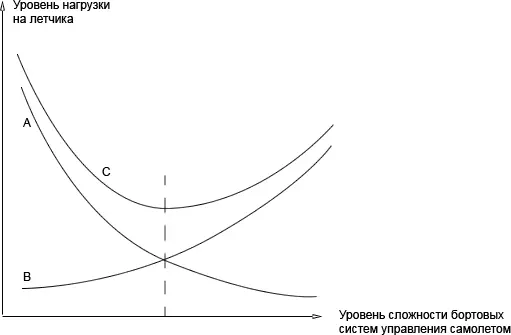

Где же тогда предел уровня развития интеллекта автопилотов? Как выяснилось, усложнение систем автоматизации полёта не ведёт к уменьшению нагрузки на лётчика. Исследования, проведенные NASA, помогли установить, что более совершенные комплексы пилотирования помогают снизить физическую нагрузку на лётчика, но психологическую при этом только усиливают. Пилот постоянно должен быть готов взять управление на себя в случае отказа автоматики, а для этого нужно непрерывно контролировать показания автоматики, положение самолёта в пространстве.

Кривая А показывает уровень физической нагрузки на лётчика, кривая В — психологической. Ось ОХ показывает сложность автоматизированной системы управления самолётом. Линия С показывает суммарную нагрузку на пилота и демонстрирует, что существует оптимальный уровень автоматизации полёта, который позволяет максимально облегчить процесс пилотирования. Во время авиарейса лётчик: 1) воспринимает окружающую информацию; 2) принимает решения; 3) приводит их в исполнение. Работы психологов помогли выяснить, что в отсутствие двух из трёх процедур снижается возможность пилота быстро адаптироваться к изменению ситуации. А с учётом использования автопилота большинство времени лётчик просто смотрит на индикаторы информационных систем...

Где же выход? Автоматизировать или нет? Данная задача, как и любая инженерная проблема, — комплексная. Приведённая выше кривая, к сожалению, носит качественный характер. Не существует магического коэффициента, определяющего оптимальный уровень развития систем автопилотирования, процесс, к сожалению, невозможен без опыта, сына трудных и зачастую трагических ошибок. Всё, на что остается уповать, — так это то, что в сфере развития авиационных компьютерных технологий у создателей программного обеспечения для серебристых птиц найдутся силы для того, чтобы в один прекрасный момент остановиться и заглушить двигатели, не продолжая обречённый на падение взлёт.

- Посвящается ХК «Локомотив»-Ярославль

К оглавлению

Мнения

RMA: выйдет ли музыкальная отрасль из тупика?

Юрий Ильин

Опубликовано29 сентября 2011 года

На мероприятии выступили три известных деятеля музыкальной индустрии: вокалист группы «Мегаполис» и руководитель лейбла «Снегири Рекордз» Олег Нестеров, главный редактор «Звуков.ру» Соня Соколова и Михаил Евграфов, бывший генеральный директор музыкального телеканала A-One, сейчас работающий исполнительным директором дочернего предприятия «Первого канала» — «Всемирная сеть».

Признаться, то, что говорили выступающие по поводу музыкального бизнеса (а говорили они с потенциальными студентами RMA, то есть с будущими музыкальными продюсерами и менеджерами), внушает осторожный оптимизм. Во-первых, никто не жаловался, что «всё плохо», а во-вторых, звучали призывы увидеть, наконец, разницу между музыкой и, например, зубной пастой. Для шоубизнеса в его нынешнем виде этой разницы сейчас как бы и не существует, о чём говорила в конце мероприятия Соня Соколова.

Первым выступал Михаил Евграфов. Он озвучил один печальный статистический факт: в 1986 году шестьдесят из каждых ста советских граждан регулярно посещали культурные мероприятия. К 2009 году такие мероприятия посещают шесть россиян из ста. Цифра удручающе низкая.

Потом, в кулуарах, Евграфов отметил, правда, что цифра 60 процентов в общем-то, возможно, и не полностью соответствовала действительности. К тому же многие билеты на культурные мероприятия распределялись централизованно, а организаторы могли и «подрисовывать» себе отчётность, но так или иначе нынешние 6 процентов — это очень мало.

При этом, отметил он, индустрия развлечений очень живуча — в том смысле, что принцип «хлеба и зрелищ» никто никогда не отменял и в кризисные времена люди продолжают ходить на концерты и в кинозалы, причём чуть ли ни больше, чем в более-менее благополучные периоды.

Главное условие успеха тут, однако, актуальность в конкретной ситуации.

«Я долго размышлял на тему того, как люди добиваются успеха. Я думаю, что вы... полагаете, что есть какие-то сверхумные, таинственные люди, которые обладают супермозгом; которые, наверное, выдумают невероятные какие-то схемы, недоступные массы, и эти схемы гениально реализуются, и они получают сумасшедшие капиталы. Я честно скажу, я тоже так думал... Но каждый раз, когда я знакомился с очередным очень богатым человеком из России, меня постигало разочарование. Это, как правило, очень малоинтересные люди, с ними почти не о чем разговаривать... И я думал: может быть, в этом дело? Нужно быть похамоватее, поменьше читать и вести себя понаглее, и всё будет нормально? Но потом я порассуждал сам с собой и пришёл к выводу, что на самом деле просто так исторически сложилось, что эти господа оказались в нужное время в нужном месте...»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: