Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 95

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 95

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 95 краткое содержание

Удивительные трубки мира Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

МненияИгры как искусство Автор: Егор Москвитин

ИнтервьюРазработчики «Колибри» об ОС на ассемблере Автор: Андрей Письменный

ТерралабСемь электронных книг Автор: Олег Нечай

Электронные книги: какую выбрать Автор: Олег Нечай

Обзор Buffalo DriveStation HD-LBU3 Автор: Евгений Крестников

КолумнистыВасилий Щепетнёв: Женитьба и кумыс Автор: Василий Щепетнев

Кивино гнездо: Пароль не нужен? Автор: Киви Берд

Кафедра Ваннаха: Объективность новизны Автор: Ваннах Михаил

Дмитрий Шабанов: Костенеющая свобода Автор: Дмитрий Шабанов

Василий Щепетнёв: Шуба Чехова Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Игра в ВТО Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: Материальный базис искусства Автор: Василий Щепетнев

Дмитрий Вибе: Доверяй, но проверяй Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: ДеDRMизация всей страны Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 95 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Простейшая поделка позволяет удобно пользоваться дешевизной массовой памяти, выполненной в стандартах открытой компьютерной архитектуры. Но узких мест в этих устройствах – навалом. Охлаждение дисков. Надёжность контактов. Есть куда приложить руки и голову…

Дальше, по Альтшуллеру-Шапиро, в труде изобретателя наступает оперативная стадия. Исследование типовых и поиски новых приёмов решения задач. Ну, исследование известных приёмов решения задач ныне упрощено и удешевлено до предела. Ещё лет тридцать назад шутили, что исследование проще проделать снова, нежели найти результаты прошлого. Поисковые машины и сетевая информация ситуацию изменили в принципе.

Сегодня проведение информационно-патентного исследования опять-таки доступно каждому, кто может корректно сформулировать поисковый запрос так, чтобы не утонуть в море информации, подобно лемовскому дипломированному космическому разбойнику. Стоит отметить, что в соответствии с духом времени Альтшуллер и Шапиро рекомендовали заимствовать решения у живой природы, предвещая будущую моду на бионику. Так что тем, кто возжелает модернизировать док-станцию для жёстких дисков, возможно, будут интересны дешёвые и бесшумные пассивные системы охлаждения, способные удержать начинку винчестера в приемлемом диапазоне температур.

Ну а третьей предлагалась синтетическая стадия. Введение функционально обусловленных изменений в систему и методы её использования, с последующей оценкой изобретения. Так, для оценки того, что получилось, весьма эффективно использовать перед переходом к изготовлению образца в металле или кремнии полномасштабное имитационное моделирование.

Перед тем как заказывать китайскому или таиландскому производителю партию док-станций с контактами, для надёжности покрытыми толстым слоем добротного материала, вполне адекватно собрать статистику использования таких устройств – сколь часто в них меняются диски? – и оценить, будет ли действительный выигрыш от повышения их долговечности, или всё равно большая часть их отправится на помойку по причине морального старения, связанного с появлением новых стандартов… И надо ещё оценить, сможет ли покупатель оценить добротную вещь или, в массе своей, безропотно схавает поделку-эфемериду…

Так что давнишние приёмы изобретательского творчества вполне актуальны и для нынешнего информационного общества. Но статья Альтшуллера и Шапиро ставит и ещё один очень важный, почти мировоззренческий вопрос. Насколько изобретения, которые делает человек, обусловлены свойствами объективного мира, а насколько обусловлены теми субъективными моделями, которые человек выбирает для описания этого мира и на основе которых в немалой степени занимается изобретательским трудом.

Скажем, электромагнитные волны существуют объективно, но вот изобретения Герца, Попова и Маркони были бы невозможны без теории Максвелла. Та – без использованного математического аппарата, без кватернионов Гамильтона, в создании которых академик Крылов отмечал как роль ирландской фантазии, так и ирландских напитков…

И вот насколько объективен путь, которым идёт техника, насколько объективны изобретения (не патентные войны, а именно изобретения…)? А ведь именно это, похоже, определит участь человечества во Вселенной…

К оглавлению

Дмитрий Шабанов: Костенеющая свобода

Дмитрий Шабанов

Опубликовано15 ноября 2011 года

Прошлую колонкуя начал с того, что существуют адаптации «старые» и «молодые». Здесь мы обсудим эту тему, а для завязки разговора я расскажу кое-что о ранней эволюции рыб.

В моём рабочем кабинете стоит в воплощённом виде моя давнишняя мечта: аквариум с каламоихтами — почти неправдоподобными африканскими рыбами. Их русское название происходит от калама, тростника, а латинское (в свете последних веяний систематики), Erpetoichthys , означает «змеерыба». Каламоихты и многопёры ( Polypterus ) — современные представители кладистий, самой архаичной группы лучепёрых рыб.

Каламоихти схема строения его лёгких (в поперечном разрезе и сбоку, по А. Ромеру и Т. Парсонсу)

Каламоихт — конечно, современная рыба, но он сохранил то строение лёгких, которое было характерно для девонских рыб, осваивавших загрязнённые мелководья (и для наших давнишних предков!). Суша тогда была практически голой, и растительный покров не закрывал её от разрушения водой. Замедляя свой бег у моря, речные воды откладывали песок и глину на дно. Когда отложения пережимали водоток, место их осаждения перемещалось дальше. Приливы прокатывались по широким дельтам — переходным между сушей и морем местообитаниям. Через эти влажные низменности, регулярно заливаемые водой, выходили на сушу и растения, и животные. Богатая растительность поставляла в эти воды немало органики, за её счёт существовала богатая фауна. Рыбы осваивали эту среду.

В воде с обилием гниющей органики часто не хватало кислорода. Как его получить? Некоторые рыбы просто выставляли из воды богатую кровеносными сосудами спину. Иные заглатывали пузыри воздуха, которые задерживали затем в пищеводе, в специальном углублении, служащем для газообмена. У ранних костных рыб орган газообмен отшнуровывался от пищеварительного канала, чтоб не мешать питанию. Смена воздуха в таком примитивном лёгком не требовала особых приспособлений, вроде нашей грудной клетки, работающей как меха. Всплывая к поверхности, рыба выпускала пузырь из лёгкого, набирала воздух в ротовую полость и, опускаясь на глубину, позволяла давлению воды протолкнуть этот пузырь куда надо.

Итак, лёгкие возникли как органы дыхания воздухом из воды. Заодно у них появилась ещё одна функция, гидростатическая: они уменьшают плотность тела рыбы, делая её невесомой в воде. Те рыбы, которые выходили на сушу, вначале не могли пользоваться лёгкими, ведь их тело было прижато к земле. Помогли конечности, способные приподнять тело...

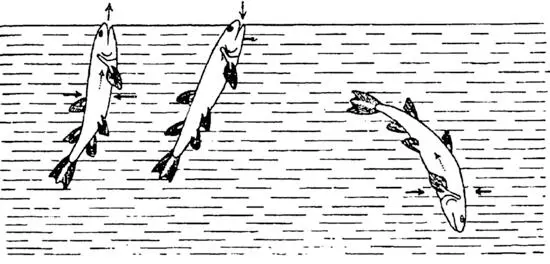

Судьба лёгкого у рыб, оставшихся в воде, была разной. Некоторые из них перешли со временем в чистую морскую воду. Проблемы с газообменом отошли на второй план, дыхательная функция лёгкого отпала, гидростатическая осталась, и лёгкое превратилось в плавательный пузырь. Некоторые рыбы переходили к придонной жизни и теряли ставший ненужным плавательный пузырь. Некоторые лишённые пузыря рыбы (например, сомы, вьюны etc) осваивали пресные воды и оказывались в загрязнённой органикой воде, где сложно дышать. Они начали заглатывать пузыри воздуха с поверхности; в пищеводе у них развилось углубление, служащее для газообмена. Если у вас есть аквариум с рыбами, которые заглатывают воздух, вы знаете это характерное движение: вверх, по поверхности, чуть высовываясь из воды, и вниз, совсем как на иллюстрации. Круг замкнулся, но следующий виток спирали не начался: лёгкие у современных рыб не возникли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: