Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 112

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 112

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 112 краткое содержание

Черепахи Грея Уолтера: в поисках искусственной жизни Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

КолумнистыВасилий Щепетнёв: Играем в доктора Автор: Василий Щепетнев

Дмитрий Вибе: Учёные в шоке Автор: Дмитрий Вибе

Кафедра Ваннаха: Киберджайя в снегах Автор: Михаил Ваннах

Дмитрий Шабанов: О парадоксе Симпсона Автор: Дмитрий Шабанов

Дмитрий Вибе: Год с Меркурием Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: От Кеки до Перельмана Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Доши, бхавы, раши, Capo Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Ящик для игрушек дьявола Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: О маленьком Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Бромадиалон Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 112 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И это крайне серьёзное заявление. Крупнейшие мировые игроки приходят в Сколково для того, чтобы лучше адаптироваться к российскому рынку. Для локализации. Получится что-то из развития технологий, скажем, видеоаналитики – прекрасно, будет дополнительный бонус.

Но пока, видимо, объём российского ИТ-рынка достаточно привлекателен для того, чтобы крупнейшим игрокам планеты выполнить хайтек-разработки именно для него. И это явление, над которым очень даже стоит задуматься…

К оглавлению

Дмитрий Шабанов: О парадоксе Симпсона

Дмитрий Шабанов

Опубликовано14 марта 2012 года

В спорах по поводу моих колонок кто-то из борцов с наукой утверждал, что для эволюционной биологии необъяснимо альтруистическое поведение людей. Этот добрый человек не знал, что изучение эволюции альтруизма — одна из быстро развивающихся отраслей эволюционной психологии. Много интересного по этому поводу написал Александр Марков. Хороший обзор данной темы содержится в его недавнем двухтомникеоб эволюции человека. Не пересказывая то, что можно прочитать у Маркова, я всё же посвящу пару колонок этой теме.

Ещё во времена Дарвина появилась ложная трактовка дарвинизма как войны всех против всех. Из числа тех, кто считал, что Дарвин недооценивал взаимопомощь, самым ярким был князь Петр Алексеевич Кропоткин, географ и теоретик анархизма. Кропоткинская «Взаимопомощь как фактор эволюции», написанная в 1902 г., не содержит альтернативы или опровержения дарвинизма, она лишь иначе расставляет акценты, уделяя большее внимание гармонии в отношениях между особями. С Кропоткиным нельзя не согласиться в том, что разные формы взаимопомощи широко распространены в нашем мире. В ходе эволюции они возникали неоднократно.

Отрицал ли Дарвин взаимопомощь? Конечно, нет. Эволюционная биология рассматривает возникновение приспособительных признаков, в том числе и поведенческих. В разных условиях наибольший успех обеспечивают разные формы поведения — иногда чисто эгоистические, иногда антагонистические, но довольно часто и альтруистические.

Как альтруистическое поведение могло закрепиться в ходе эволюции? В конце XIX — начале XX века его объясняли отбором между группами (видами, популяциями, стадами и др.) особей. Казалось естественным, что эволюция должна была поддерживать объединённые взаимопомощью группы.

С распространением СТЭ объяснять становление альтруизма стало сложнее. Эволюцию поведения стали представлять как распространение генов, вызывающих определённые формы поведения. Может ли распространиться ген, вызывающий поведение, в силу которого доля носителей этого гена в следующих поколениях уменьшится? Нет! А разве альтруизм (принесение своих интересов в жертву интересам сородичей) не приведёт к такому эффекту? Некоторые наиболее ретивые сторонники СТЭ решили, что возможность группового отбора опровергнута в принципе. Они часто ссылаются на Ричарда Докинза. К счастью, Докинз не отрицает группового отбора как такового. В «Расширенном фенотипе» Докинз лишь утверждает, что групповой отбор должен быть менее эффективным, чем отбор особей.

Сразу скажу, что существование группового отбора доказано. Для примера сошлюсь на сделанный Марковым пересказ исследования, в котором было доказано наличие отбора видов. Паслёновые неоднократно переходили от перекрёстного опыления к самоопылению. В фрагментах эволюционного дерева паслёновых, где практиковалось самоопыление, и возникновение новых видов, и их вымирание шло быстрее, чем у их перекрёстнооплодотворяющихся родственников. Тем не менее то, насколько групповой отбор распространён и эффективен, — предмет споров. Можно ли объяснить альтруизм без группового отбора? Как минимум две формы альтруизма вполне объяснимы на уровне индивидуального отбора.

Родственный альтруизм.Может ли эволюция поддержать поведение самки, при котором она будет жертвовать жизнью ради выводка своих потомков? Вполне. Сторонники СТЭ объясняют это так. Представьте себе ген, вызывающий готовность к жертвенному поведению матери. Если она является носителем такого гена, он с высокой (и вычисляемой) вероятностью оказывается присущ и её потомкам. Жертвуя собой ради потомства, такая особь при определённых условиях будет распространять ген готовности к самопожертвованию.

Если как следует поскрести реципрокный (взаимный) альтруизм, выяснится, что он на самом деле не альтруизм, а расчётливый эгоизм. Речь идёт об отношениях «ты мне, я тебе». В популяциях, где особи способны узнавать друг друга индивидуально, возможны отношения, при которых особь, к примеру, делится пищей с сородичем, зарабатывая возможность получить долю от добычи соседа, когда тот окажется более удачливым. Индивидуальный отбор будет способствовать распространению в популяции генов, обуславливающих способность помогать ближним, запоминать их репутацию и требовать возвращения «долга» при возможности.

Можно ли объяснить все проявления альтруизма этими механизмами? Вряд ли. Что делает нормальный мужчина, увидев чужого ребёнка в опасности? Кидается на помощь, невзирая на опасность для себя. Весьма вероятно, такая форма поведения является врождённой, инстинктивно предопределённой. (Реплика в сторону: некоторые читатели, увидев утверждения, что человек — животное и многие особенности его поведения обусловлены эволюционно, считают, что такое поведение должно быть «скотским», аморальным. К счастью, многие наши «животно» предопределённые формы поведения неплохо согласуются с требованиями морали). Кажется, для объяснения такого альтруизма нужен групповой отбор.

Тут есть одна сложность. Как мне кажется, сложнее объяснить не то, почему возникают группы, состоящие из альтруистов, а то, почему эти группы не разрушаются эгоистами. Представьте себе: в группе, где все особи помогают друг другу, преимущество может получить та из них, которая будет принимать помощь, не оказывая её взамен. Такие особи могут оставлять больше потомков, чем альтруисты, и вытеснять их со временем! Почему же альтруисты не перевелись?

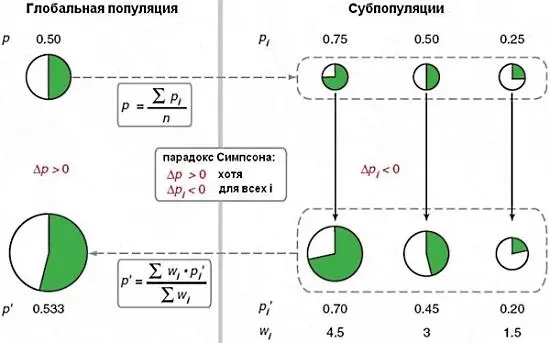

Один ответов на этот вопрос связан с парадоксом Симпсона. Я узнал о нём из статьи Марковаи отошлю к ней и вас. Это обсуждение статьи американских авторов, создавших экспериментальную модель для демонстрации этого парадокса. Вот иллюстрация оттуда.

Авторы статьи, которую пересказывает Марков, показали действие парадокса Симпсона на культурах бактерий. Они выращивали смесь из двух штаммов. Одни (альтруисты) производили вещество, включающее механизм защиты от антибиотика, другие (эгоисты) — нет. При обитании с «альтруистами» «эгоисты» пользовались веществом, произведённым эгоистами. Колонии, где было много альтруистов, росли быстрее. Хотя в каждой из них доля альтруистов сокращалась, в целом для популяции она росла. Красиво, правда?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: