Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 129

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 129

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 129 краткое содержание

Поймать «Искомого Зверя» современной физики Автор: Юрий Ильин

ИнтервьюМихаил Пожидаев («Альт Линукс») об отечественном менеджере пакетов Deepsolver Автор: Евгений Крестников

ТерралабОбзор IP-камеры «Глазокамера» Автор: Олег Парамонов

КолумнистыКафедра Ваннаха: Доктрина Дуэ и кибервойна Автор: Михаил Ваннах

Василий Щепетнёв: Переезд Автор: Василий Щепетнев

Дмитрий Шабанов: Рефлекс и я Автор: Дмитрий Шабанов

Дмитрий Вибе: Мало металла Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Коллбэчим! Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Писителом задарма Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 129 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если некое эволюционное событие происходит в нескольких ветвях параллельно, можно предполагать, что оно носит закономерный характер. Чтобы понять особенности строения нейронов фон Экономо, давайте для примера рассмотрим особенности строения иной группы высокоспециализированных нервных клеток.

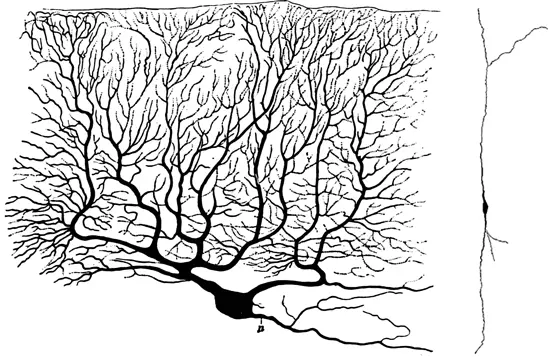

Как устроены клетки, непосредственно управляющие движением (например, обеспечивающие контроль позы гиббона, дергающего за ухо тигра)? В нашем (и гиббона) мозгу это — клетки Пуркинье в коре мозжечка. Они имеют множество «входных ворот» для потоков информации. Их дендриты образуют огромную сеть, связывая их со множеством других клеток. Собранная дендритами информация обрабатывается по определённым алгоритмам и управляет передачей сигнала на выход из клетки — на аксон. Аксоны клеток Пуркинье выходят из мозжечка, запуская команды, которые уходят к мышцам.

Нейроны фон Экономо устроены совсем иначе. Это длинные-длинные клетки с одним малоразветвлённым входом (дендритом) и одним длинным выходом (аксоном), который уходит за пределы слоя, где расположены эти клетки. Они связывают отделы мозга, отвечающие за контроль внутренних функций, и центры, обеспечивающие высшие психические процессы. Вероятное назначение нейронов фон Экономо — мониторинг собственного состояния.

Чтобы понять их роль, можно ещё раз вспомнить метафору Карла Юнга, сравнившего сознание с кругом света от лампы в комнате на верхнем этаже старого дома. Те психические процессы, которые находятся в этом круге света, видят друг друга. Те, что расположены в тёмных углах, — невидимы из освещённой зоны. Верхний этаж покоится на постройках, возведённых в иные времена...

В ходе нашей эволюции (а также, в меньшей мере, в эволюции слонов и китов) рос мозг и росла сложность социальных взаимодействий. Интегрирующие разные отделы мозга нейроны позволили смотреть на себя самого как на объект. Разнородные процессы «увидели» друг друга, открыв возможность для появления сознания и самоосознания. В связном сознании возник образ "Я" — модель себя самого, включающая и тело, и характерные социальные роли, и восприятие себя со стороны. Так и получилось, что мы стали первыми существами, способными смеяться над собой...

С одной стороны, такое изменение стало важнейшим фазовым переходом в нашем развитии. С другой — оно оказалось обусловленным тенденциями, в течение долгого времени проявлявшимися в нашей эволюционной предыстории.

И знаете, что самое интересное? Ой! А, ладно, как-нибудь потом...

К оглавлению

Дмитрий Вибе: Мало металла

Дмитрий Вибе

Опубликовано13 июля 2012 года

Подобные сравнения часто встречаются у западных коллег, которые стараются украсить метафорами не только популярные, но и профессиональные тексты. Поэтому в них вы найдёте и «stellar archeology», и «relics», и даже «fossils». Но аналогия действительно просматривается: чем дальше от нас по времени отстоит событие, тем более косвенные сведения приходится использовать, чтобы его изучить, тем более невнятными и скудными становятся эти сведения и тем сложнее понять, что, собственно, они означают.

При этом важно ещё уметь распознать в объекте — звезде или обломке амфоры — реликт именно той эпохи, которая интересует исследователя. В звёздах одним из основных признаков «ископаемости» является химический состав. Поскольку практически все элементы тяжелее гелия синтезируются в звёздах, логично ожидать, что со временем количество их атомов в Галактике накапливается. Поэтому звёзды, бедные тяжёлыми элементами, должны в среднем быть старше звёзд, богатых ими, поскольку образовывались из вещества, менее загрязнённого продуктами нуклеосинтеза. Если же хочется найти очень старые звёзды, нужно искать те из них, в которых тяжёлых элементов нет совсем.

Корреляция между возрастом и содержанием тяжёлых элементов на практике просматривается именно в среднем. Чёткой монотонной зависимости «возраст-металличность» в Галактике нет. Скорее, можно говорить о нескольких группах, главным образом о звёздах диска, имеющих примерно солнечный химический состав, и о звёздах гало, которые в среднем старше звёзд диска на несколько миллиардов лет и в которых содержание тяжёлых элементов примерно на пару порядков ниже солнечного.

В качестве количественной характеристики относительного содержания элементов A и B часто используется величина [A/B]. Чтобы её посчитать, вы берёте логарифм отношения числа атомов элемента A к числу атомов элемента B в звезде, а потом вычитаете аналогичный логарифм, посчитанный для Солнца. Например, если у некой звезды величина [Fe/H] равна нулю, то атомов железа по отношению к атомам водорода в ней столько же, сколько на Солнце. У звёзд гало [Fe/H] составляет примерно -2 — та самая пара порядков.

Нужно уточнить, что в разговорах о высокой и низкой металличности подразумевается прежде всего именно содержание железа — элемента, линии которого проще всего наблюдать и анализировать. Другие элементы в старых звёздах могут содержаться в пропорциях, которые заметно отличаются от солнечных. Одной из таких особенностей звёзд гало является избыточное содержание кислорода и других альфа-элементов (то есть элементов, ядра которых состоят из целого числа альфа-частиц). Если железа в типичной звезде гало, скажем, в сто раз меньше, чем на Солнце, то кислорода или какого-нибудь магния меньше всего раз в 30 ([O/Fe] примерно 0,5).

Высокое содержание кислорода по сравнению с железом объясняют обычно тем, что кислород синтезируется (в основном) при взрывах короткоживущих массивных звёзд, а железо (в основном) — при вспышках сверхновых типа Ia на более долгоживущих белых карликах. Соответственно звёзды, родившиеся в первые несколько сотен миллионов лет жизни Галактики, после взрывов первых массивных звёзд, но до взрывов первых сверхновых на белых карликах, оказываются переобогащены кислородом.

В любом случае эти звёзды никак нельзя отнести к звёздам первого поколения. Больше того, содержание железа в звёздах гало не слишком сильно зависит от их пространственного расположения. Это означает, что между эпохой синтеза первых тяжёлых элементов в Галактике и эпохой образования звёзд гало вещество Галактики успело перемешаться, на что тоже нужно определённое время. Иными словами, подавляющее большинство малометалличных «старых» звёзд гало родилось существенно позже начала звездообразования в Галактике. Поэтому когда мы, например, называем шаровые скопления гало реликтами эпохи формирования Млечного Пути, мы выдаём желаемое за действительное. На самом деле ещё до их образования Галактика уже жила весьма бурной жизнью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: