Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 156

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 156

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 156 краткое содержание

Прибыль Nokia как последний вздох утопающего Автор: Михаил Карпов

Чем занимается Google на самом деле Автор: Олег Парамонов

КолумнистыВасилий Щепетнёв: Извилина 1861 Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: «Потерянный рай» по Содди Автор: Михаил Ваннах

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Агнец Аарон Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Яблочный must-have. Часть первая Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 156 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда ограничения человеческого мозга окажутся преодолены, технический прогресс войдёт в штопор. Начнётся цепная реакция: мощный искусственный интеллект быстрее людей придумает, как построить ещё более мощную систему, та продолжит усовершенствования — и так далее до бесконечности (или, вернее, до тех пор, пока не будет достигнут физический предел).

После этого перемены станут настолько быстрыми, что даже самые приблизительные прогнозы о том, что произойдёт дальше, теряют смысл. Вернор Виндж предложил назвать эту точку истории " технологической сингулярностью".

Можно усомниться в справедливости некоторых допущений Винджа, но само по себе предположение, что прогресс продолжит ускоряться, не кажется фантастическим. Для нас ускорение — это норма. Последние несколько десятилетий техника развивалась с такой скоростью, что, пожалуй, труднее вообразить не сингулярность, а мир, в котором прогресс остановился.

Курцвейл заинтересовался ускорением технического прогресса ещё в восьмидесятые. За идею «сингулярности» он ухватился с таким энтузиазмом, что теперь этот термин ассоциируют в первую очередь с его именем.

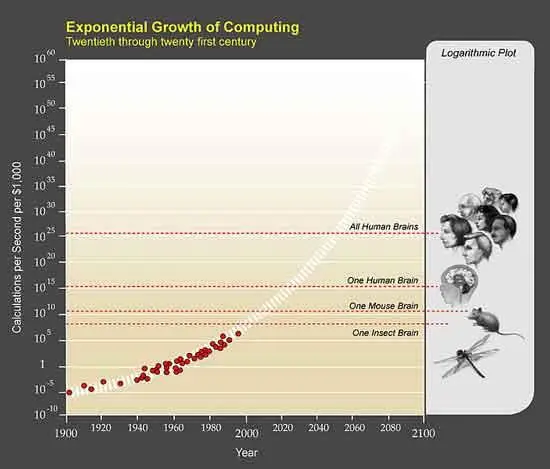

Курцвейл исходит из того, что темп изменений, происходящих в эволюционирующих системах, растёт по экспоненциальному закону. Пример такого роста, знакомый любому компьютерщику, — это закон Мура, согласно которому количество транзисторов в интегральных схемах удваивается каждые два года. В семидесятые годы, когда его сформулировал основатель Intel Гордон Мур, одно поколение процессоров отличалось от другого считанными тысячами транзисторов. В девяностые процессоры каждые два года прибавляли миллионы транзисторов. Сейчас счёт идёт на миллиарды.

Это и есть путь к сингулярности, считает Курцвейл. Компьютеры пока недостаточно мощны, чтобы эмулировать работу человеческого мозга, но это, по его мнению, временное явление. Если подождать, они появятся. Закон Мура позволяет подсчитать, когда это произойдёт: в 2030 году.

И вот тут рассуждения Курцвейла приобретают фантастический оттенок. Вскоре после того, как мы научимся эмулировать человеческий мозг, произойдёт сингулярность, утверждает изобретатель, и тогда не останется ничего невозможного. «Ничего» в самом буквальном смысле: люди будут жить вечно, умершие воскреснут, а мир превратится в гигантский суперкомпьютер. Надо только дотянуть до этого чудесного момента.

Не нужно быть специалистом по мировым религиям, чтобы заметить сходство курцвейлевской сингулярности с апокалиптическими мифами, включая библейский. Как выразился основатель компании Lotus Митч Кейпор, представления Курцвейла о будущем — это «креационизм для людей с интеллектом выше среднего».

Несмотря на это (или, возможно, именно поэтому), они весьма популярны в Кремниевой долине. Идеями Курцвейла увлекается Питер Тиль, один из основателей PayPal и инвестор Facebook. Ларри Пейджу они тоже хорошо знакомы: он участвовал в создании так называемого университета Сингулярности.

Вряд ли Курцвейл действительно разработает в Google сильный искусственный интеллект — это не та задача, которую можно решить с наскока. В том, что через 30 лет случится сингулярность, которую он предсказал, тоже есть серьёзные сомнения. И всё же в его идеях есть практический смысл — и именно он, скорее всего, привлекает к ним Пейджа и Тиля.

Дело вот в чём: для того чтобы двигать технику вперёд, людям нужны ориентиры. И именно с ними сейчас беда: представления о будущем, которые были в ходу пятьдесят лет назад, окончательно вышли из моды. Никто больше не верит в летающие автомобили, межзвёздные корабли и ракетные ранцы.

Сингулярность вполне может претендовать на роль идеологии, которая придаст движению вперёд некоторый смысл. Взяв Курцвейла на борт, Google публично объявил, что в будущем, к которому он стремится, есть место нанороботам, разумным машинам и компьютерам величиной с планету. Окажутся ли они там на самом деле — это не так уж важно.

К оглавлению

Колумнисты

Василий Щепетнёв: Извилина 1861

Василий Щепетнев

Опубликовано14 января 2013 года

Ещё из школьного учебника анатомии и физиологии человека запомнилась мне картинка, на которой были представлены зоны мозга. Наглядно изображалось, какая извилина за что отвечает. Позднее, в мединституте, стало понятно, что структуры мозга и более сложные, и менее определённые. Последнее заключается и в том, что действует мозг слаженно: так, центр Брока, отвечающий за воспроизведение речи, постоянно консультируется с областью Вернике, отвечающей за содержание речи. Не у всех, не у всех, но частенько.

Потому иные речи и слушать приятно. Это, как вы понимаете, упрощённое представление о высшей нервной деятельности, но для школьника или студента провинциального вуза подходит идеально. Смелые мысли так и кипели в голове: что, если найти способ воздействовать на центр меткости (предварительно найдя его)? Тогда можно будет готовить снайперов для нашей армии с огромной экономией, нечувствительно: надел на голову особый шлем, посидел полчасика — и попадаешь в муху за сто шагов, из знакомых пистолетов, разумеется.

Или подобным же образом развивать способности ораторского мастерства: два-три сеанса, и я — Цицерон. Или Демосфен. Перед ответственной речью надел шлем, включил, выждал положенное время — и толпа твоя. Разъясняй ей, что от повышения цен она крупно выигрывает, — всё примут с благодарностью. А если нащупать шахматную зону, то запросто можно стать чемпионом мира.

И наоборот: воздействуя на зону обжорства, можно похудеть безо всякой диеты или тренажёров, а подавляя зону лени, Обломова легко превратить в Штольца. Эх, мечтал я, кабы сделать подобный шлем! Какая была бы польза для народного хозяйства (учился я в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века, и думать государственными категориями в те времена странностью не считалось)!

Череп дырявить не стоит, влиять на мозг нужно через кость. То ли с помощью низкочастотного электромагнитного облучения, то ли, напротив, высокочастотного, а может быть, пригодятся и гамма-лучи. Или простые магнитики. Или камни драгоценные, кристаллические решётки которых обладают не вполне выясненными свойствами. Недаром вокруг царских корон столько тайн!

Даже представлял шлем наяву: золочёный, как в «Джентльменах удачи», с двумя колёсиками настройки. Одно, у правого уха, настраивает слух, зрение, меткость, честность, трудолюбие и другие общественно-полезные навыки. Другое, у левого, регулирует силу воздействия. В общем, как в простеньком радиоприёмнике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: