Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Название:Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭТС

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-93386-019-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции краткое содержание

Автор книги — выдающийся ученый, физик и кибернетик, создатель языка Рефал и нового направления в программировании, связанного с преобразованием программ. Известен широкому кругу отечественных читателей как составитель сборника “Физики шутят”. Вынужденный покинуть Родину, с 1977 года он живет и работает в США.

В этой книге В. Ф. Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как “Кибернетика” Н. Винера и “Феномен человека” П. Тейяра де Шардена.

Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания.

Замечания по электронной версии книги присылайте, пожалуйста, членам редакционного совета. Спасибо!

Редакционный совет: А. В. Климов, А. М. Чеповский, В. С. Штаркман

Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

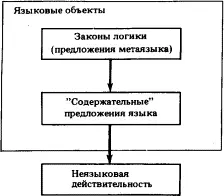

Логика содержит еще теорию доказательства. Если пользоваться языком не в его натуральном виде, а в виде записи, выдержанной в соответствии с каноном исчисления предикатов, то можно установить формальные признаки справедливости умозаключений, формальные правила, пользуясь которыми мы всегда из правильных предпосылок получим правильные заключения. Эти правила (законы логики), которые выражаются также в виде языкового объекта, образуют метасистему по отношению к высказываниям, получающимся в результате применения правил ( рис. 7.1). Для теории доказательства предложения являются объектом и результатом работы. Таким образом, вся логика целиком лежит в сфере языковой деятельности. Ее нижний этаж — семантический анализ, верхний — теория доказательства. О теории доказательства речь впереди; пока нас интересует нижний этаж и даже фундамент — связь между языком и работой мозга.

Будем считать, что путем языкового анализа мы можем перевести любую фразу естественного языка на язык логики. Это, конечно, некоторое преувеличение достигнутых к настоящему моменту успехов, но довольно ясно, что в принципе здесь нет ничего невозможного. Логический анализ вскрывает внутреннюю структуру языка, фундаментальные узлы, из которых он состоит. Поэтому поставим себе задачу рассмотреть основные понятия языка логики и уяснить, почему они именно такие и каким образом они связаны с деятельностью мозга. В отличие от предыдущей главы, где речь шла преимущественно о синтаксисе языка, поставим вопрос о его семантике.

Рис. 7.1. Логика как метасистема

7.3. Мозг как «черный ящик»

Сначала попытаемся элементам языка найти непосредственные корреляты в деятельности мозга.

Первое понятие, которое мы ввели при описании языка логики — это высказывания. Что можно ему сопоставить? Напрашивается ответ: ассоциацию представлений. Действительно, язык, как и мозг, — система, служащая для создания моделей действительности. В случае мозга основной самостоятельной единицей, которая может действовать как модель, является ассоциация представлений, в случае языка — высказывание.

Теперь возникает искушение сопоставить объекту представление. На первый взгляд это создает полную и стройную интерпретацию: объект соответствует представлению, отношение между объектами, т. е. высказывание, соответствует отношению между представлениями — ассоциации. Можно взять пример ассоциации «в лесу — волки», который мы приводили в главе 4, и истолковать его следующим образом: «лес» и «волки» — это объекты и в то же время представления, «в лесу — волки» — это высказывание и в то же время ассоциация.

Однако внимательный анализ показывает, что эта интерпретация — большая натяжка, это искусственное внесение языковой структуры в сферу представлений, которая на самом деле такой структурой не обладает. Начать с того, что ассоциация представлений — это тоже представление. Предложению «в лесу — волки» точно так же можно сопоставить представление, как существительным «лес» и «волки». Напомним, что ассоциация между представлениями S 1и S 2есть новое синтетическое представление U (см. рис. 3.7). Верно, что ассоциация представлений есть модель действительности. Но если понимать термин «модель» в широком смысле как некий коррелят действительности, то и любое представление есть модель. Если же понимать модель в узком смысле как коррелят действительности, позволяющий делать предсказания относительно будущих состояний, то не всякая ассоциация будет моделью, а лишь такая, которая отражает временной аспект действительности. Процесс ассоциирования важен потому, что приводит к созданию новой модели, которой ранее не было. Этот процесс допускает вполне строгое логическое определение и может быть обнаружен в опыте подобно тому, как процесс образования системы из подсистем легко определим и обнаружим. Но нельзя определить различия между ассоциацией представлений и представлением, как нельзя установить критерий, по которому отличать системы от подсистем.

Итак, высказывание вызывает представление и объект вызывает представление и наша стройная система рассыпается. Представление оказывается слишком широким и неопределенным понятием, чтобы положить его в основу при изучении семантики языка. О представлении мы знаем только, что оно является обобщенным состоянием мозга, а о структуре мозга мы не знаем почти ничего.

В главе 4 мы определили язык как совокупность объектов L i , каждый из которых является еименм некоторого объекта R i, называемого его значением. Относительно объекта R i мы сказали только, что это какие-то явления действительности. Теперь пришло время заниматься уточнением вопроса, что это за явления, т. е. какова семантика естественного языка.

В простейших примерах, которые обычно приводятся для иллюстрации L i — R i и которые мы приводили выше (слово «лев» — животное лев и т. п.), объект R i — это представление об определенном предмете. Вообще язык возникает в результате ассоциации между языковыми и прочими представлениями, поэтому естественно попытаться определить семантику языка через те представления, которые возникают в процессе языковой деятельности. Можно сказать, что значение языкового объекта — это то представление, которое оно вызывает, т. е. фактически то изменение состояния мозга, которое происходит, когда в сознании появляется представление о языковом объекте. Это определение вполне верное, но, увы, не продуктивное, ибо состояния мозга как объективная реальность непосредственно нам недоступны и мы судим о них лишь по их проявлению в действиях человека.

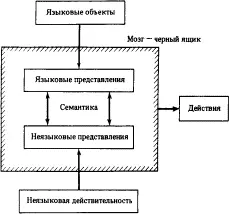

Поэтому встанем на другой путь. Будем рассматривать мозг как «черный ящик», т. е., не пытаясь постичь его устройство, исследовать только наблюдаемые проявления его деятельности. Нас интересует семантика языка, т. е. связь (ассоциации) между языковыми представлениями и всеми прочими представлениями ( рис. 7.2). Но, поскольку представления находятся внутри «черного ящика», будем опираться только на соответствующие им входные данные, т. е. языковые объекты, и всю остальную часть действительности, которую мы будем для краткости называть неязыковой. Таков вход «черного ящика». Его выход, очевидно, это наблюдаемые действия человека.

Рис. 7.2. Мозг как «черный ящик»

Так как система действий весьма сложна, мы не сдвинемся с места в попытках изучения семантики, если не выберем какой-то простой тип действия в качестве эталона. Очевидно, должно быть не менее двух вариантов действия, чтобы оно несло какую-то информацию. Пусть их будет ровно два. Назовем их первым и вторым эталонными действиями . Элементарный акт по изучению семантики оформим следующим образом. Человеку, воспринимающему определенную неязыковую действительность, будем предъявлять языковые объекты, а он пусть совершает в качестве реакции на предъявление одно из двух эталонных действий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: