Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Название:Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭТС

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-93386-019-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции краткое содержание

Автор книги — выдающийся ученый, физик и кибернетик, создатель языка Рефал и нового направления в программировании, связанного с преобразованием программ. Известен широкому кругу отечественных читателей как составитель сборника “Физики шутят”. Вынужденный покинуть Родину, с 1977 года он живет и работает в США.

В этой книге В. Ф. Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как “Кибернетика” Н. Винера и “Феномен человека” П. Тейяра де Шардена.

Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания.

Замечания по электронной версии книги присылайте, пожалуйста, членам редакционного совета. Спасибо!

Редакционный совет: А. В. Климов, А. М. Чеповский, В. С. Штаркман

Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

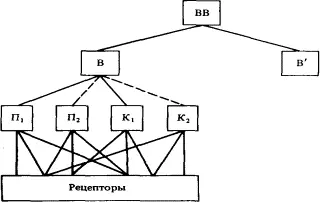

Рассмотрим снова понятие «внутри» в приложении к распознавателю картинок. Как мы стали бы строить систему, имеющую понятие «внутри»? Очевидно, сначала мы должны были бы сконструировать классификаторы для понятий «пятно» и «контур». Напомним, что классификатор — это кибернетическая система, которая распознает принадлежность входного состояния (ситуации) к определенному множеству (аристотелевскому понятию) и перерабатывает его в выходное состояние, отражающее важнейшие характеристики ситуации. Например, классификатор пятна распознает наличие пятна и фиксирует координаты точек, ограничивающие его. На рис. 7.4мы обозначили П 1, П 2,... и K 1, K 2,... классификаторы пятен и контуров соответственно. Эти классификаторы образуют первый уровень иерархии, ибо их вход — состояние рецепторов. Они переводят ситуации с языка светящихся точек на язык пятен и контуров.

Построив первый уровень, мы принимаемся за второй. Мы конструируем классификатор В (см. рис. 7.4), на вход которого подается выход одного классификатора пятна, пусть это будет П i , и одного классификатора контура К j . Выходных состояний у классификатора В должно быть всего два: одно («да») наступает, когда пятно, фиксируемое классификатором П i , лежит внутри контура, фиксируемого классификатором К j , а второе («нет») — в противном случае. Нам хотелось бы, чтобы классификатор В можно было бы применить к любой паре (П i , К j ). Но было бы безумием делать столько экземпляров В, сколько есть пар (П i , К j )! Поэтому нам необходим какой-то переключатель, с помощью которого на одно-единственное устройство В можно было бы подать информацию из разных точек системы. Так как бессмысленно подавать на классификатор информацию непосредственно от рецепторов или из каких-либо других неподходящих точек, переключатель следует сконструировать таким образом, чтобы он мог подать информацию от любой из пар (П i , К j ) и никак иначе.

П — пятно, К — контур, В — внутри, ВВ — войти внутри.

Рис. 7.4. Иерархия классификаторов

Классификатор В расположен на втором уровне системы в целом. Возможно, что он будет использован в качестве входа для третьего уровня. Допустим, например, что от системы требуется распознать понятие «войти в...» Это понятие динамическое, оно связано с временем. В качестве входа здесь надо рассматривать не одну ситуацию, а их последовательность, то, что было выше названо кинолентой ситуаций. При наличии такой киноленты мы говорим, что пятно « вошло в » контур, если сначала оно было вне контура, а потом стало внутри него. Очевидно, распознаватель понятия «войти в» (на рис. 7.4он обозначен ВВ ) будет на своем входе требовать выхода от распознавателя В или нескольких распознавателей В, относящихся к различным кадрам киноленты (в первом случае он должен иметь устройство для хранения последовательности ответов «да» или «нет»).

Получилась иерархия классификаторов. Это для нас не ново, мы уже рассматривали иерархию классификаторов в главе 2. Но в главе 2 мы ограничивались аристотелевскими понятиями, при этом иерархия классификаторов выступала только как средство распознавания понятий и не входила в определение понятия «понятие». Понятие «понятие» (аристотелевское) мы определили независимо от устройства иерархии классификаторов как некоторое множество ситуаций, иначе говоря, как функцию, принимающую истинное значение «верно» на данном множестве ситуаций.

Теперь же, ища кибернетическое истолкование таких понятий, как «внутри», мы видим, что не можем определить общее понятие «понятие», опираясь только на уровень рецепторов, а можем определить его лишь как элемент системы понятий . Понятию «внутри» соответствует на рис. 7.4классификатор В не только как устройство, перерабатывающее данный вход в данный выход, но и как подсистема всей системы распознавания, т. е. как элемент, связанный определенным образом с другими элементами системы (в данном случае получивший входную информацию от одного классификатора типа П и одного классификатора типа К).

Мы построили кибернетическую модель понятия «внутри». Но как связана эта модель с действительностью? Какое отношение она имеет к настоящему понятию «внутри», которое проявляется в языке и представляется нам одним из элементов нашего мышления? Можно ли утверждать, что в мозгу есть классификатор, в точности соответствующий этому понятию? Хотя общий вид схемы на рис. 7.4— наличие рецепторов и классификаторов — отражает нейрофизиологические данные, конкретные функции классификаторов и взаимосвязь между ними отражают данные логики. Поэтому наша схема — не модель устройства, мозга, а модель функционирования языковой системы, точнее структурная схема устройства, которое могло бы выполнять функции, обнаруживаемые в языковой деятельности. В этом устройстве классификаторы выполняют функции, описываемые логическими понятиями, а переключатели (на схеме не показаны, но в тексте упоминались) фиксируют область определения понятий.

Схему на рис. 7.4можно воплотить в реальном кибернетическом устройстве, для которого источником информации будут светящиеся точки экрана. Но, если такое устройство будет работать даже очень хорошо, это еще не дает нам, строго говоря, права считать его моделью устройства мозга. Быть может, то расчленение нервных сетей на классификаторы, которое подсказывает рис. 7.4, или аналогичные схемы, взятые из функционирования языка, совершенно не отражают истинного устройства мозга!

7.8. Две системы

Мы имеем перед собой две кибернетические системы. Первая система — человеческий мозг. Ее функционирование — индивидуальное человеческое мышление. Ее задача — координация действий отдельных частей организма в целях сохранения его существования. Эта задача решается, в частности, путем создания моделей действительности, материальным телом которых являются нервные сети, и которые поэтому мы назовем нейронными моделями . Об устройстве мозга мы знаем, что оно основано на иерархическом принципе. Структурные элементы этой иерархии мы называем классификаторами. Функции классификаторов с учетом системного аспекта, т.е. их взаимосвязанности, — это отдельные понятия (в кибернетическом смысле слова, т. е. просто по кибернетическому определению понятия «понятие»), которые можно выделить в функционировании мозга как целого. Назовем их нейронными понятиями .

Вторая система — язык. Ее функционирование — общественная языковая деятельность. Ее задача — координация действий отдельных членов общества в целях сохранения его существования. Эта задача решается, в частности, путем создания моделей действительности, материальным телом которых являются языковые объекты и которые мы поэтому назовем языковыми моделями . Подобно мозгу язык устроен иерархически. Функциональные элементы этой иерархической системы суть логические ( языковые ) понятия .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: