Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 162

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 162

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 162 краткое содержание

Здравствуй, племя незнакомое, или Почему инопланетяне должны быть похожими на нас? Автор: Владимир Комен, генеральный директор WIT Company

Великая Альтернатива и прагматизм её привлекательности для современного мира Автор: Сергей Голубицкий

MEGA, SpiderOak и концепция zero-knowledge privacy Автор: Сергей Голубицкий

Зеркало цифр: Как соотносится российская отрасль программного обеспечения с состоянием экономики страны в целом? Автор: Михаил Ваннах

Тайна происхождения космических лучей уже почти совсем раскрыта Автор: Дмитрий Вибе

Ошибка Геснера, или Защита от морского чёрта: как функционирует механизм науки Автор: Дмитрий Шабанов

Секреты яблофанского счастья или что общего у индейцев с пельменями Автор: Сергей Голубицкий

Всемогущество денег между грёзами и явью, или Диван посреди России Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКак я с интернет-мошенниками судился Автор: Тагир Яппаров (АйТи)

Firefox OS будет жить, но мы ещё пожалеем об этом Автор: Андрей Письменный

Унификация LTE-сетей с помощью «глобального» чипа. Qualcomm поможет смартфонам и планшетам работать в любой стране мира Автор: Максим Букин

Двенадцать игровых проектов знаменитых дизайнеров, профинансированные на Kickstarter Автор: Юрий Ильин

Google может убить Android, чтобы спасти его Автор: Андрей Письменный

Война за зелёным экраном: почему гибнут компании, которые создают спецэффекты, приносящие Голливуду миллионы долларов Автор: Юрий Ильин

Второй смартфон, третья планшетка? Для чего мы покупаем гаджеты — и не пора ли остановиться? Автор: Евгений Золотов

Не время для облаков: что означает очередное падение Windows Azure? Автор: Игорь Емельянов

Перспективы планшетов Microsoft Surface в корпоративной ИТ-среде Автор: Валерий Бычков

Из грязи в князи и обратно: обо что споткнулась HTC и сможет ли подняться? Автор: Евгений Золотов

Изменит ли расширенная реальность мир к лучшему или к худшему? Автор: Евгений Золотов

Ура мобильному машиностроению! Чего ждать от Mobile World Congress 2013 Автор: Евгений Золотов

Chromebook Pixel прекрасен, но его никто не купит Автор: Андрей Письменный

ПромзонаИ снова 3D-принтеры: NASA собирается печатать детали ракет Автор: Николай Маслухин

Рекламные щиты, которые делают питьевую воду из воздуха Автор: Николай Маслухин

В Швейцарии появятся плавучие острова, вырабатывающие солнечную энергию Автор: Николай Маслухин

Журнальный киоск в Швеции сам напечатает журнал Автор: Николай Маслухин

MobileЛаборатория Касперского напугала пользователей смартфонов. И немедленно пообещала всех защитить Автор: Максим Букин

Microsoft гордится даже микроскопическим отрывом от Apple. Причем, только в России. Автор: Максим Букин

ТехнологииMobile World Congress: что показывают ARM, AMD, Intel и Texas Instruments Автор: Юрий Ильин

Прощайтесь с пластиком! Грядёт эпоха мобильных кошельков Автор: Евгений Золотов

Viking — японский ответ электронным очкам Google Glass на MWC 2013 Автор: Андрей Федив

Один непринятый вызов: почему процветает воровство мобильных телефонов — и есть ли надежда? Автор: Евгений Золотов

Три варианта скоростного Wi-Fi: надежды и опасения Автор: Андрей Васильков

Почему роботам, «живущим» среди людей, надлежит быть антропоморфными, то есть похожими на своих создателей? Автор: Яна Аржанова

Как устроена ИТ-жизнь внутри телекомпании СТС Автор: Елена Некрасова

Лунное такси и эмиграция на Марс: куда простираются амбиции «аэрокосмических частников» Автор: Юрий Ильин

Что странного в ноутбуке Chromebook Pixel, который сделали в Google Автор: Олег Парамонов

ИнновацииИнтернет-гиганты против венчурных фондов: кто победит в борьбе за стартапы? Автор: Елена Краузова

Леонид Бугаев: Ходить на тусовки «за вдохновением» намного интереснее, чем непосредственно «пахать» Автор: Елена Краузова

ГидКак настроить Windows для работы с дисплеями высокого разрешения Автор: Андрей Васильков

Цифровой журнал «Компьютерра» № 162 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При попытке раскрасить иероглиф выяснилось, что «виртуальная» ладонь понимает «глубину» и расстояние. Чтобы дотянутся кисточкой до холста, нужно выгятивать руку на всю длину. Ту же манипуляцию нужно проделать, чтобы «нажать» на иконку вызова самого приложения-раскраски. Со стороны выглядит процесс очень напоминает научно-фантастические фильмы. Впечатление портитт только невысокая точность «мазков» кисти.

Любопытно, что для разработки приложений используется Objective C. В компании считают, что растущая популярность iOS и OS X, где тоже применяется этот язык программирования, привлёкла к Objective C достаточно большое количество специалистов.

Чтобы вернуться на предыдущий уровень «меню», поддерживается распознавание жестов, например «смахивание» содержимого за границы видимости по аналогии с сенсорными устройствами.

Что же можно сказать в итоге о прототипе, использующем Viking OS?

Японцам удалось создать устройство, которое выглядит еще футуристичнее, нежели фотографии первого рабочего прототипа Google Glass. Но на практике Viking OS оказывается, скорее, подтверждением того, что в Google поступили правильно, когда сделали ставку на голосовое управление и максимальное упрощение интерфейса. Двигать «виртуальный курсор» взмахами руки или крутить головой в поисках карты или часов все же не очень удобно.

Вполне возможно, что Viking OS — это лишь первая ласточка, попытка захватить плацдарм на поле битвы операционных систем дополненной реальности. Попытка весьма слабая, хоть и интересная.

Несмотря на это, у компании грандиозные планы. Заявлены удобная виртуальная клавиатура для ввода текста, синхронный перевод, перевод на основе дополненной реальности, наложение картографической информации поверх изображения местности для упрощения навигации. Судя по презентации, грядущие устройства с Viking OS дадут фору самим Glass – осталось лишь дождаться момента, когда они доберутся ли до конечных пользователей (если, конечно, он когда-нибудь наступит).

К оглавлению

Один непринятый вызов: почему процветает воровство мобильных телефонов — и есть ли надежда?

Евгений Золотов

Опубликовано28 февраля 2013

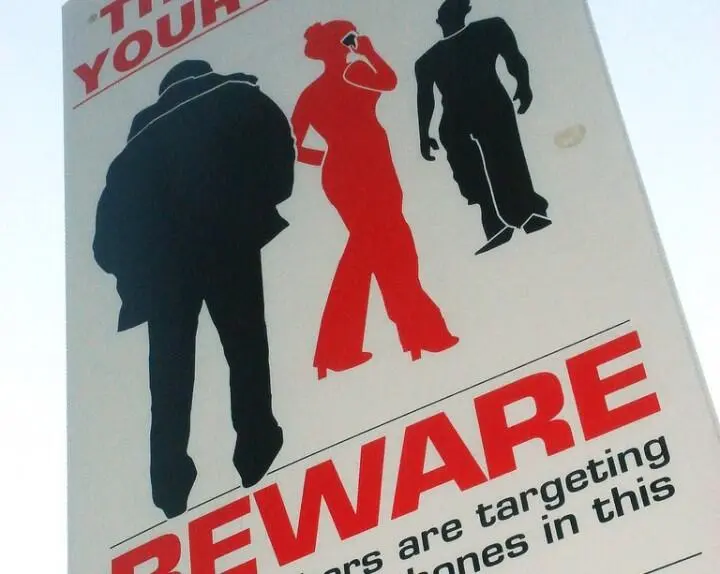

Среди сотен пресс-релизов, нескончаемым потоком льющихся с подмостков Mobile World Congress, мне удалось обнаружить лишь несколько штук, посвящённых, возможно, самой больной проблеме цифровых мобильных устройств. Страшный парадокс и поразительное несоответствие! Ведь, по идее, новаторы должны рваться туда, где есть явные вопросы без ответов — а это направление остаётся практически девственным и двадцать лет спустя после того, как его актуальность стала очевидной. Речь о воровстве мобильников. Неприглядной, неприятной проблеме, решить которую никак не удаётся.

С кражами мобильных устройств — тогда ещё просто телефонов — общество столкнулось в первой половине 90-х. А к началу нулевых, когда сотовые стали по-настоящему массовым явлением, массовым стало и их воровство. Уже тогда, скажем, в Англии мобильник «уводили» у кого-нибудь каждые три минуты. И уже тогда, по грубым прикидкам полиции, получалось, что этот вид правонарушений рос быстрее прочих и даже опережающими темпами: значительно быстрее, чем масса телефонов на руках у населения.

Увы, мобильник — не кошелёк, не «ювелирка». Его куда легче незаметно изъять из под носа у владельца, не проявляя и капли агрессии. Но открытый грабёж здесь тоже нередок. В крупных городах Соединённых Штатов мобильники нынче крадут чаще, чем деньги (так в Сан-Франциско каждая вторая кража, а в Нью-Йорке четыре из каждых десяти включают в себя мобильные устройства), при этом всё чаще применяется насилие. А у правоохранительных органов нет даже полной картины происходящего: ведь не каждый пострадавший обращается в полицию или к сотовым операторам.

Статистика, которую худо-бедно удалось накопить с начала века, позволяет констатировать три факта. Во-первых, число краж продолжает расти (сегодня в одном Лондоне мобильные устройства крадут так же часто, как в начале нулевых по всей Англии). Во-вторых, как и раньше, группой наибольшего риска остаются подростки и люди до 30, у которых с большей вероятностью обнаружится дорогой смартфон или планшетка. Наконец, в-третьих, появился целый сегмент уличной и организованной преступности, живущей за счёт перепродажи мобильного железа. Такие воры не просто специализируются на «мобилах», они в точности следуют паттернам, свойственным для покупателей мобильных устройств. К примеру, в недели перед выпуском iPhone 5 американская полиция поражённо констатировала резкое падение числа мобильных краж. Почему? Ожидая важного релиза, воры перестают тащить старое точно так же, как публика в целом перестаёт его покупать. Все ждут новинку!

Что ж, сегодня частота краж телефонов, планшеток, вообще гаджетов снова бьёт исторические максимумы. Если бы каким-то чудом удалось разом решить проблему воровства мобильных устройств, динамика уличной преступности и в Старом, и в Новом свете уже много лет шла бы на убыль, вместо того, чтобы упрямо расти! Вот только и по сей день никто не знает, как же с ней совладать.

В начале нулевых, когда о мерах противодействия только начинали задумываться, из уст специалистов можно было услышать самые фантастические предложения. Сегодня они способны вызвать разве что улыбку: ну как вам, к примеру, идея SMS-бомбардировки краденых устройств? Впрочем, уже тогда упоминался IMEI и ему подобные: уникальный для каждого сотового телефона номер, изменить который невозможно (или по крайней мере нелегко), и с помощью которого операторы могли бы идентифицировать похищенный мобильник.

Увы, выдвинуть идею оказалось куда проще, чем реализовать. Мало того, что на телефонах разных сотовых стандартов используются различные способы нумерации. Мало, что для эффективного контроля необходимо создание единых национальных, а лучше интернациональных баз данных, а операторы не горят желанием за такое браться. Так ещё и выяснилось, что даже работающая национальная база IMEI-номеров не гарантирует, что мобильники перестанут красть (подробнее см. прошлогоднюю колонку, « Как уводят телефоны и можно ли с этим бороться?»). Самое вероятное объяснение этому заключается в экспорте краденых телефонов. Спрос на них теперь есть не только в развитых странах, но и в странах третьего мира — куда их и везут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: