Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 165

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 165

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 165 краткое содержание

О прошлом и будущем Бетельгейзе Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Продолжение яблочного мастхэва и очередной аудиоквиз Автор: Сергей Голубицкий

Не ходите, дети, в Финляндию музыку играть, а теперь уже — и в Германию (агония исполинского беспредела копирастии) Автор: Сергей Голубицкий

Бросать или не бросать: всегда ли нужно добиваться цели или стоит изучить искусство отступления? Автор: Василий Щепетнёв

Наблюдаемый мир: Почему о редкостном астрономическом событии нам больше всего говорит домашняя цифровая техника Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Прогресс желаний в IT-царстве — почти нирвана, что в железе, что в софте! Автор: Сергей Голубицкий

Триумф первой ночи: историческая победа аспиранта Супапа Киртсаенга над крупнейшим в мире издательством учебной литературы John Wiley & Sons Автор: Сергей Голубицкий

Жабий яд, неудачный опыт хождения в бизнес и сомнение относительно инновационных перспектив университетской науки Автор: Дмитрий Шабанов

IT-рынокРекламные войны: как Google провоцирует пользователей Автор: Андрей Васильков

ПромзонаНа крыше мусороперерабатывающего завода в Копенгагене разместится горнолыжная трасса Автор: Николай Маслухин

Новое поколение домашних роботов: теперь они чистят водостоки, окна и бассейны Автор: Николай Маслухин

Фонарик Flash Communicator транслирует крики о помощи азбукой Морзе Автор: Николай Маслухин

Вторая жизнь заброшенных зданий: музей на месте электростанции и парк развлечений на территории бывшей АЭС Автор: Николай Маслухин

Китайцы открывают сеть супермаркетов дополненной реальности Автор: Николай Маслухин

ТехнологииУ вас никогда не будет летающего автомобиля и путёвки на Марс, но это ничего Автор: Олег Парамонов

Очки Google: остановите киборгов или станьте одним из них Автор: Андрей Васильков

Пар и свисток: Как информационные технологии исправляют смертельно опасные перекосы развития индустриальной эпохи Автор: Михаил Ваннах

Софт завтрашнего дня: как изменились и изменятся программы, которыми мы пользуемся Автор: Андрей Письменный

Карманный знахарь: как быть с мобильными приложениями для быстрой (и неправильной) диагностики? Автор: Евгений Золотов

Генеративный арт: когда художник убирает руки Автор: Юрий Ильин

Тонны электропроводов на свалку, или История создания технологии резонансной передачи энергии Автор: Евгений Балабас

Невидимые иллюзии: cемь доказательств того, что вы не различите спецэффекты в кино и реальность Автор: Олег Парамонов

Ни словом сказать, ни пером описать: что такое хэштег и для чего он понадобился Фейсбуку? Автор: Евгений Золотов

Две операционные системы Google: как подружатся Chrome OS и Android Автор: Андрей Письменный

Кибернокаут для Южной Кореи: кто и как «уронил» банки и ТВ — и выдержит ли Россия такой удар? Автор: Евгений Золотов

Десять перспективных технологий, о которых через несколько лет узнают все Автор: Олег Парамонов

По магнитному хайвею вон, или Почему «Вояджер» никак не улетит из Солнечной системы Автор: Юрий Ильин

Табун иноходцев: десять самых оригинальных и популярных троянов современности Автор: Андрей Васильков

ИнновацииТехнопарки и бизнес-инкубаторы — «сапожники без сапог» Автор: Юлия Роелофсен, управляющий партнер компании Innopraxis Intarnational Ltd

Как найти «правильного» софаундера? Автор: Александр Наследников, основатель проекта gbooking.ru

Почему в России фактически нет инновационных менеджеров? Автор: Алексей Власов, Председатель наблюдательного совета «Национальной гильдии инновационных менеджеров»

Как доказать инвестору, что стартап «выстрелит» именно сегодня Автор: Елена Краузова

Эта камера никогда не разрядится, в любых условиях Автор: Михаил Карпов

Макс Лакмус: «Российский краудфандинг вырастет во что-то очень интересное» Автор: Елена Краузова

Цифровой журнал «Компьютерра» № 165 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К оглавлению

Технологии

У вас никогда не будет летающего автомобиля и путёвки на Марс, но это ничего

Олег Парамонов

Опубликовано20 марта 2013

XXI век оказался совсем не похож на прогнозы пятидесятилетней давности. Нет ни разумных роботов, ни летающих автомобилей, ни городов на других планетах. Хуже того, мы не приблизились к такому будущему ни на шаг. Вместо него у нас iPhone, Twitter и Google, но разве же это адекватная замена? Впрочем, и они до сих пор используют операционную систему, появившуюся в 1969 году.

Всё больше людей начинают подозревать, что происходит что-то не то. Складывается впечатление, что технический прогресс если не остановился, то по крайней мере дал сбой. Легкомысленные гаджеты меняются каждый месяц как по часам, а значительные проблемы, решение которых казалось близким и неизбежным, почему-то забыты. Писатель Нил Стивенсон попытался сформулировать эти сомнения в статье « Инновационное голодание»:

«Одно из моих первых воспоминаний: я сижу перед громоздким чёрно-белым телевизором и смотрю, как один из первых американских космонавтов отправляется в космос. Последний старт последнего шаттла я увидел на широкоэкранной ЖК-панели, когда мне стукнул 51 год. Я наблюдал, как космическая программа приходит в упадок, с печалью, даже горечью. Где обещанные тороидальные космические станции? Где мой билет на Марс? Мы неспособны повторить даже космические достижения шестидесятых годов. Боюсь, это свидетельствует о том, что общество разучилось справляться с действительно сложными задачами».

Стивенсону вторит Питер Тиль, один из основателей платёжной системы Paypal и первый внешний инвестор Facebook. Статья, которую он опубликовал в издании National Review, жёстко озаглавлена « Конец будущего»:

«Технический прогресс явно отстаёт от величественных надежд пятидесятых и шестидесятых годов, и это происходит на множестве фронтов. Вот самый буквальный пример замедления прогресса: скорость нашего передвижения перестала расти. Многовековая история появления всё более быстрых видов транспорта, начавшаяся с парусников в XVI-XVIII веках, продолжившаяся развитием железных дорог в XIX веке и появлением автомобилей и авиации в XX веке, обратилась вспять, когда в 2003 году списали в утиль «Конкорд», последний сверхзвуковой пассажирский самолёт. На фоне такого регресса и стагнации те, кто продолжает мечтать о космолётах, отпусках на Луне и отправке космонавтов на другие планеты Солнечной системы, сами кажутся инопланетянами».

Это не единственный довод в пользу теории, что технический прогресс замедляется. Её сторонники предлагают посмотреть хотя бы на вычислительную технику. Всем фундаментальным идеям в этой области самое меньшее сорок лет. Unix через год исполнится 45 лет. SQL придумали в начале семидесятых годов. Тогда же появился интернет, объектно-ориентированное программирование и графический интерфейс.

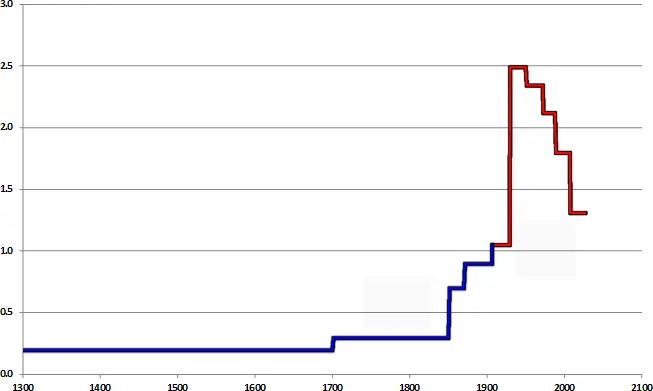

Кроме примеров, есть и цифры. Экономисты оценивают влияние технического прогресса по темпам роста производительности труда и изменения валового внутреннего продукта стран, где происходит внедрение новых технологий. Изменения этих показателей в течение XX века подтверждают, что подозрения пессимистов не лишены оснований: темпы роста падают уже несколько десятилетий.

В Соединённых Штатах влияние технического прогресса на валовой внутренний продукт достигло пикового значения в середине тридцатых годов XX века. Если бы производительность труда в США продолжала расти со скоростью, заданной в 1950-1972 годах, то к 2011 году она достигла бы значения, которое на треть выше, чем в действительности. В других странах первого мира картина примерно та же.

В 1999 году экономист Роберт Гордон опубликовал работу, в которой высказал предположение, что стремительный рост экономики, который принято связывать с техническим прогрессом, в действительности был ограниченным по времени всплеском:

«Объяснению подлежит не столько замедление роста после 1972 года, сколько причины ускорения, случившегося около 1913 года и открывшего блистательный шестидесятилетний период между Первой мировой войной и ранними семидесятыми, в течение которых рост производительности труда в Соединённых Штатах опережал всё, что наблюдалось до или после тех времён».

Гордон полагает, что всплеск вызвала новая промышленная революция, происходившая в этот период. На конец XIX и первую половину XX века пришлись электрификация, распространение двигателей внутреннего сгорания, прорывы в химической промышленности и появление новых видов связи и новых медиа, в частности кино и телевидение. Рост продолжался до тех пор, пока их потенциал не был израсходован до конца.

А как же электроника и интернет, которые стали по-настоящему массовыми лишь в последние двадцать лет? С точки зрения Гордона, они в гораздо меньшей степени повлияли на экономику, чем электричество, двигатели внутреннего сгорания, связь и химическая промышленость — «большая четвёрка» промышленной революции начала XX века, — и потому куда менее важны:

«Большая четвёрка была куда более мощным источником роста производительности труда, чем всё, что появилось в последнее время. Большая часть изобретений, которые мы видим сейчас, представляют собой «производные» от старых идей. К примеру, видеомагнитофоны объединили телевидение и кино, но фундаментальное влияние их появления нельзя сравнить с эффектом, который произвело изобретение одного из их предшественников. Интернет тоже, в основном, приводит к замене одной формы развлечений на другую — и только».

Питер Тиль придерживается того же мнения: интернет и гаджеты — это неплохо, но по большому счёту всё же мелочи. Эта мысль лаконично выражена в девизе его инвестиционной фирмы Founders Fund: « Мы мечтали о летающих автомобилях, а получили твиттерные 140 знаков». Колонка в Financial Times, написанная Тилем в соавторстве с Гарри Каспаровым, развиваетту же идею:

«Мы можем отправлять фотографии кошек на другой конец света с помощью телефонов и смотреть на них же старое кино про будущее, находясь при этом в метро, построенном сотню лет назад. Мы умеем писать программы, реалистично моделирующие футуристические ландшафты, но реальные ландшафты вокруг нас почти не изменились за половину века. Мы не научились защищаться от землетрясений и ураганов, путешествовать быстрее или жить дольше».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: