Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 краткое содержание

Семинар по Челябинскому метеориту: российская наука выдала «официальную» информацию Автор: Дмитрий Вибе

Выбор реальности, или Поиски вероятности Андреем Януарьевичем Вышинским Автор: Василий Щепетнёв

Эволюция эволюции: от генетического наследования к интратехнической репликации т-мемов Автор: Дмитрий Шабанов

Голубятня: «Глухарь» как зеркало народной души и оправдание греха Автор: Сергей Голубицкий

Евгений Морозов: «Google и Facebook управляют подростки!» Автор: Сергей Голубицкий

BYOD: новые откровения и парадоксы об «убийце» корпоративного консерватизма Автор: Сергей Голубицкий

Юридический флёр кибернетической войны: НАТО выработало 95 правил для сражений в информационном пространстве Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Грамофонный софт, море умных аудиофильских слов, красивых картинок и традиционный квиз под завязку Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВремя, вперёд! Умные часы как буревестник новой компьютерной революции Автор: Евгений Золотов

Софт из Восточной Европы: Как старые достижения в фундаментальной математике ныне обращаются в доходы ИТ-отрасли Автор: Михаил Ваннах

Право на нейтронную зачистку, или До какой степени можно и нужно управлять своими личными данными Автор: Юрий Ильин

ПромзонаЦифровая QR-библиотека в румынской подземке Автор: Николай Маслухин

Превращение строительных лесов в мебель для уличного кафе Автор: Николай Маслухин

Delete Clock – мотивирующие часы, стирающие список дел стрелкой Автор: Николай Маслухин

Визуализация мировой сети: подробная карта Интернета, полученная незаконным путем Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на комплекс механических деревьев Gardens by the Bay в Сингапуре Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЕстественное стремление к искусственным органам: печатаем живыми клетками Автор: Андрей Васильков

Потоки игр, или Почему графическая революция с облаков не спустится Автор: Юрий Ильин

Чуждый интеллект: виртуальный муравейник против искусственного разума Автор: Олег Парамонов

Как Apple составит карты наших домов, и почему мы с радостью на это согласимся Автор: Андрей Письменный

Четыре причины опасаться носимых компьютеров Автор: Андрей Васильков

По стопам Аарона Шварца: за что посадили Эндрю Арнхаймера и почему настоящий хакер должен молчать? Автор: Евгений Золотов

Охота на инопланетные баги: почему космические компьютеры непохожи на обычные Автор: Олег Парамонов

«Эффект бабочки», или «Таллиннское руководство» как побочный продукт червя Stuxnet Автор: Юрий Ильин

Мастерская всего на свете: экскурсия по первой в России учебной лаборатории, где переводят цифры в атомы Автор: Андрей Письменный

Доктор Лайтман против персоналки: как измеряют эмоции по лицу и кому это может пригодиться? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииКраудфандинг для науки: Россия — на очереди? Автор: Елена Краузова

Почему инвесторы не поддерживают стартапы в области новых материалов Автор: Алексадр Бервено, основатель и директор компании «Сорбенты Кузбасса»

Почему основателям не стоит «бояться» впускать в свой стартап менторов Автор: Лев Самсонов, директор по развитию Global TechInnovations

ГидВо Flipboard 2.0 можно создавать собственный журнал Автор: Михаил Карпов

Такой переключатель приложений для iOS ждали давно Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Насколько опасны игры, в которые затягивает человечество Google и Facebook? К сожалению, мне не известно мнение Евгения Морозова на этот счет (надо будет непременно полюбопытствовать), однако моё имхо подсказывает, что мы вовлечены не в jeux périlleux, а в jeux monstrueux. Мы присутствуем при чудовищном эксперименте по выращиванию поколений киборгов с атрофированной волей и инстинктом принятия самостоятельных решений! Нам навязывают апокалиптическую дистопию будущего, в которой будут оперировать не homo sapiens, а homo consumens, чье поведение перманетно манипулируется с единственной целью — стимулировать покупательную активность.

Если кто-то думает, что получится сохранить активную волю, то он горько ошибается: человек очень быстро привыкает к тому, что с ним нянчатся, особенно когда это происходит с раннего детства. Уже поколение тех, кто родился в середине нулевых годов, будет расти под сильнейшим влиянием тоталитарно-назойливых «сервисов» Google и Facebook, которые приучат это поколение не только делегировать доброму дяде подборку собственных желаний, но и капризно и нетерпеливо ждать, когда эти желания им поднесут на блюдечке.

Поколения 20х годов XXI века будет уже полностью бесхребетным, ибо Gooogle Eye давно уже превратится в полноценную имплантацию «всезнающего помощника» прямо в мозг. Мечта двух замечательных мальчиков из «онштендике мишпохе» наконец-то станет чернобылью.

К оглавлению

BYOD: новые откровения и парадоксы об «убийце» корпоративного консерватизма

Сергей Голубицкий

Опубликовано27 марта 2013

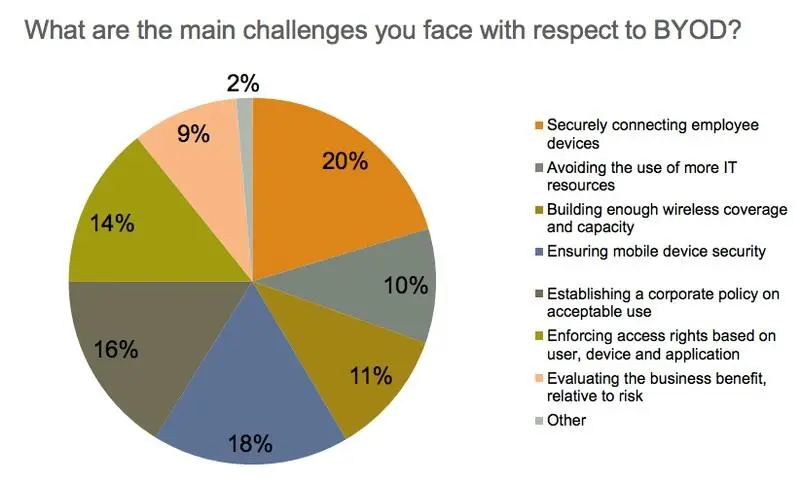

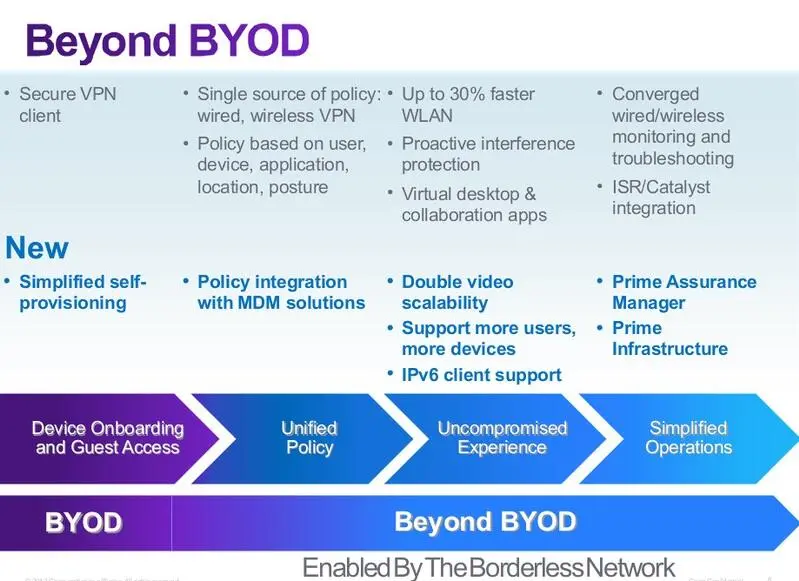

BYOD — это такая корпоративная политика, от которой у IT-директоров компаний случаются судороги и выпадают и без того редкие (мониторная радиация!) волосы. IT-директоров понять можно: с первого момента появления BYOD на свет она обещала дьявольские неприятности не только руководству IT-отделов, но и рядовым его сотрудникам. Считалось, что руководство пострадает от тяжелейшего урона по корпоративной безопасности, а рядовые сотрудники IT-отдела от синдрома хронической усталости. На практике ни то ни другое не подтвердилось, но осадок остался.

Акроним BYOD расшифровывается как Bring Your Own Device, принеси свой собственный гаджет. Но это — в миру. В профессиональной IT-междусобое приняты два альтернативных перевода — в зависимости от меры параноидального страха: Bring Your Own Danger (принеси свою собственную опасность) либо Bring Your Own Disaster (принеси свою собственную катастрофу). Смысл BYOD прост: сотрудникам корпорации неожиданно разрешают принести на рабочее место собственный ноутбук, планшет, смартфон, подключиться к корпоративной сети и активно включиться в работу.

Так вот все просто. Проблема лишь в том, что на протяжении последней четверти века все эти фривольности категорически запрещались и преследовались похлеще ведьм в эпоху диких суеверий. В данном случае речь тоже идет о суевериях. Тех самых, что я помянул в начале статьи: использование сотрудниками собственного оборудования должно привести к утечке (потере, сознательному сливу и т.п.) ценной страшно конфиденциальной корпоративной информации. Второе суеверие: сотрудники в глазах IT-персонажей — сплошные ламеры и тупицы, поэтому они непременно должны будут завалить help desk лавиной жалоб, претензий и требований починить, пофиксить, настроить, отконфигурировать их собственные гаджеты.

Поскольку вкусы у людей разные, то и количество гаджетов, ими предпочитаемых, зашкаливает воображение. Боялось, что с адаптацией BYOD сотрудники IT-отдела зашьются, потому что физически не смогут осуществлять техническое сопровождение безграничного разнообразия компьютеров, планшетов и смартфонов, с бесчисленными конфигурациями и программным наполнением.

Впрочем, козырь с зашивом IT-отдела всегда был вторичным. На первом месте стояло разрушение корпоративной безопасности, которую просто обязана была повлечь за собой адаптация BYOD.

Вы только подумайте: личный смартфон сотрудника (который, к тому же, еще и не Blackberry, а какой-нибудь, прости господи, андрофон или вообще айфон) подключен к корпоративной сети, сотрудник идет в бар, напивается и смартфон теряет. В результате у случайного прохожего, смартфон с пола в туалете подобравшего, появляется возможность внедриться в корпоративную сеть компании!

Или вот еще страшилка: на персональном ноутбуке сотрудника, который он каждый вечер утаскивает к себе в берлогу, постоянно хранится море бесценного (и разумеется — конфиденциального!) софта, принадлежащего корпорации, не говоря уже о данных, ноу-хау, алгоритмах и проч.

Наконец, самое страшное: вы сотрудника увольняете, он нагло улыбается и уносит домой смартфон, номер которого прописан на его корпоративной визитке и на протяжении N-нного времени раздавался направо и налево всем корпоративным клиентам. Ваш бывший сотрудник нанимается на работу к вашим конкурентам, а клиенты исправно продолжают названивать ему по телефону. На его личный номер.

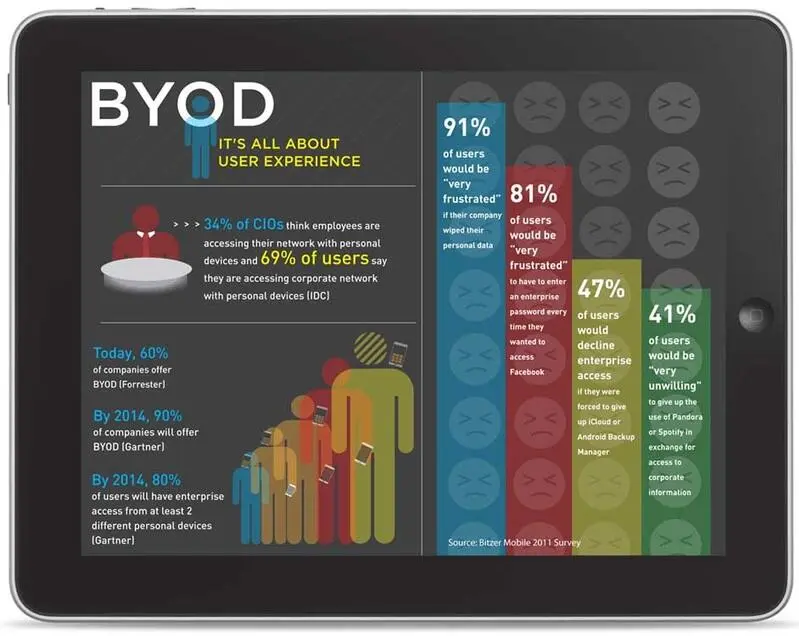

В 2011 году вредную инициативу подхватили сразу три IT-гиганта: Unisys, VMWare и Citrix. И тут понеслось поехало: корпоративная Америка как оголтелая ринулась переводить сотрудников на собственные девайсы! А вслед за Америкой и остальной мир, причем не обязательно самый цивилизованный: максимальная концентрация компаний, адаптировавших политику BYOD приходится на страны Третьего мира — Бразилию, Россию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию. На BYOD в этих странах перешло почти 75 % корпоративных работников, тогда как в т.н. цивилизованном (читай: зацикленном на безопасности) мире — только 44 %.

Считается, что причина диспропорции в материальном благосостоянии: в странах Третьего мира люди бедные, компании тоже бедные, поэтому, чтобы не разоряться, предпочтение отдается найму сотрудников уже со своими манатками (компьютер+планшет+смартфон). Другая самообманка: бизнес Третьего мира вторичен, а все ценные (сверхценные?) идеи сосредоточены на Западе, поэтому, давая полный ход BYOD, компании из стран Третьего мира ничего не теряют в плане безопасности — все равно будут все идеи воровать на Западе. Что касается нагрузки на службу технической поддержки, то, опять же, в странах Третьего мира она никого не беспокоит, так как человеческий труд обходится слишком дешево.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: