Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 172

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 172

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 172 краткое содержание

Врата чувств: о чём свидетельствуют отношения между нашим архаичным обонянием и эволюционно продвинутым зрением Автор: Дмитрий Шабанов

Продажная любовь как способ существования литературы, искусства и профессионального спорта Автор: Василий Щепетнёв

Где скрывается межзвёздный кислород Автор: Дмитрий Вибе

Путешествие Альегры по волнам корпоративной фанаберии Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокЭкономика рекламы: Как она изменится при окончательном переходе от индустриального общества к информационному Автор: Михаил Ваннах

Apple может купить Intel: как, зачем и почему Автор: Олег Парамонов

Как будет зарабатывать Instagram Автор: Олег Нечай

ПромзонаНовый сервис от YouTube наглядно покажет, какие ролики предпочитают американцы Автор: Николай Маслухин

Smarter Objects: виртуальное взаимодействие с реальными объектами Автор: Николай Маслухин

Посмотрите, как смотрят на мир автомобили Google Автор: Николай Маслухин

ТехнологииДесять cамых правдивых теорий заговора в высоких технологиях Автор: Олег Нечай

Нужен ли человеку третий глаз (и прочие неприятные вопросы касательно Очков Google) Автор: Евгений Золотов

Microsoft Viewport: не голографично, но иммерсивно Автор: Юрий Ильин

Шесть перспективных идей для телефонов будущего Автор: Андрей Письменный

Электробайки – на переднем краю борьбы с тревожностью по поводу дальности поездки Автор: Степан Чижов

Первый 3D-печатный огнестрел испытан. Что дальше? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииЕвгения Шатилова, «Пряники»: нишевой сервис стартапа должен снимать «головную боль» клиента Автор: Елена Краузова

Рассчитать объём потенциального рынка стартапа — вопрос двух-трёх дней для разработчика Автор: Денис Кочергин, сооснователь проекта « Ярмарка Мастеров»

ГидШкола параноика: удаляем личные данные из интернета Автор: Олег Нечай

Десять смартфонов с поддержкой USB-OTG Автор: Андрей Васильков

Цифровой журнал «Компьютерра» № 172 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но в этом же простом примере и вся замечательная правда текущего момента: нехватка функционала, острые углы Glass — на самом деле не проблема, а возможность! Именно сейчас — то счастливое время, когда можно взять любую недостающую функцию, реализовать её как угодно грубо и оказаться буквально впереди планеты всей. Так, из желания отправлять фототвиты прямо с Очков выросло GlassTweet. Так, из невозможности заливать Glass-видеролики прямо в Ютуб кристаллизовался Beam. Так же точно скучающие по художественному фото сделали Glassagram, а жаждущие социального интерактива построили веб-сервис Glassnost(снимки, сделанные его пользователями, украшают сегодняшнюю колонку).

Б о льшей частью эти первые приложения — грубые самоделки. Но есть или ожидаются уже и несколько официальных Glass-аппов: от газеты New York Times (оповещения о важных событиях и чтение материалов), от соцсети Path, органайзера Evernote. И вообще за большими проектами дело вряд ли станет: венчурные инвесторы, обещавшие поддержку Glass-инициативам, по их собственным словам, завалены заявками. Так кто первым пробросит мостик в Фейсбук? Кто напишет полноценное приложение для спаривания Очков и iOS? Кто научит их взаимодействовать с пользователем без глупо-громкого «OK, Glass», запрокидывания головы или касания дужки? Кто реализует трёхмерный «рабочий стол» на замену привычным по десктопу, но отсутствующим в Очках, да и на фиг не нужным в носимом компьютере «бегункам», «иконкам», «окнам»? Кто напишет программу для подсчёта карт в блэк-джеке, автоматического чтения и запоминания надписей, автоматического осмысления происходящего перед камерой?

Открою секрет: многие из этих задач давно решены. Не Гуглом, конечно, не ошалевшими от счастья ранними пользователями Очков, а учёными, которые роют тему носимого компьютинга вот уже лет тридцать. Как Стив Манн, например. Сейчас самое время заглянуть в их рабочие тетради и передирать, бесстыдно передирать всё подряд — так же, как драли в своё время Джобс и Гейтс у Ксерокса. Победителей не судят, знаете сами, а ждать, пока доктора наук снизойдут до тривиальной коммерции, можно бесконечно.

Но помимо прикладного функционала с Google Glass и вообще очками расширенной реальности связан ещё один интересный вопрос: какой будет их судьба как аппаратного класса? Ведь не факт, что гугловские Очки (и аналогичные продукты от других производителей, которые, конечно же, появятся) станут ещё одним гаджетом, как смартфон или планшетка. Что если им суждено стать первым в истории вычислительной техники универсальным мобильным периферийным устройством? Представьте Очки несамостоятельным довеском, таким же, например, как принтер: они так же смогут подключаться к любому телефону или компьютеру благодаря открытым стандартизованным коммуникационным протоколам; львиная доля вычислений, определяющих функционал, так же будет выполняться вне Очков (на телефоне, компьютере или в «облаке»); пользователь будет избавлен от необходимости заботиться об обновлении прошивки, а, выбирая модель очков, сможет не думать, будет ли работать на них та или иная программа, подойдут ли они к той или иной операционке. Представьте, как это скажется на их популярности!

В любом случае главное сейчас — не повторить ошибку «сытого прогнозиста»: пусть не пылать страстью к новой платформе, но хотя бы не поносить её за то, что наверняка исправится со временем, вроде нехватки функций, сырого софта, слабенького аккумулятора. Так IBM полвека назад недооценила потребностьобщества в компьютерах, и точно так же Стив Балмер всего-то пять лет тому отказался замечать притягательность смартфонов с пальцевым вводом (сохранилось отличное видео!). Нравятся вам гугловские Очки или нет, хотя бы задумайтесь о том, как их можно применить, где они смогут применяться, чем аукнутся для техники и общества. И не упустите своего шанса. Когда ещё такое повторится?

К оглавлению

Microsoft Viewport: не голографично, но иммерсивно

Юрий Ильин

Опубликовано07 мая 2013

В конце апреля корпорация Microsoft анонсировалавакансию главного разработчика ПО для некоего проекта в рамках своего подразделения Startup Business Group. Соискателю сулят возможность переопределить способы общения между людьми (посредством телекоммуникаций, естественно), создавая возможность в буквальном смысле «виртуально присутствовать» в конференц-зале, например, физически находясь на другом конце света. Подразумевается, что с помощью такого виртуального двойника участник встречи сможет оглядываться по сторонам, поворачиваться к коллегам и даже перешёптываться с ними.

Само собой напрашивалось предположение, что речь идёт о голографических «аватарах» для телеконференций (тем более что в тексте вакансии прямо указывалось, что разработанные функции в дальнейшем планируется интегрировать в Skype). Собственно, ровно в таком ключе СМИ и блоги информацию и подали. Что было не совсем правомерно.

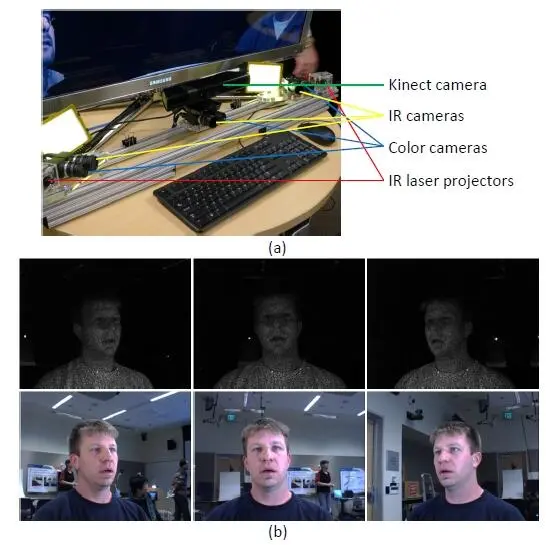

Около года назад стало известно, что в Microsoft Research ведутся разработки проекта под названием Viewport. В описании проекта говорится, что Viewport должен будет представлять собой полностью распределённую систему иммерсивной (то есть формирующей у каждого участника эффект присутствия друг друга) конференц-связи. Образ каждого участника захватывается посредством системы, включающей три цветные камеры, три инфракрасных камеры, а также два инфракрасных лазерных проектора, идентичных тем, что используются в Kinect. Интересно, что использовать Kinect с его собственными камерами не получается, поскольку, как отмечается в описании, синхронизировать между собой три таких контролера невозможно, а вдобавок они склонны мешать друг другу.

Благодаря этим проекторам формируется точечный растр, с помощью которого затем в режиме реального времени реконструируется точная 3D-модель участника; для этого разработан специальный алгоритм, который позволяет в режиме реального времени представлять облик человека в виде разрежённого облака точек, причём для этого нужна лишь одна рабочая станция.

Один из ключевых новаторских аспектов в нашем подходе заключается в использовании разрежённого облака точек вместо многоракурсной стереосъёмки для реконструкции геометрии, что позволит значительно ускорить 3D-реконструкцию и рендеринг. Вдобавок мы представляем схему «виртуального рассаживания», при которой облака точек размещаются таким образом, чтобы сохранять то же расположение участников конференции относительно друг друга, какое имело бы место при встречах в реальности. Это достигается путём тонкой калибровки, вследствие которой строго поддерживается взаимное расположение взглядов участников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: