Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 176

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176 краткое содержание

Голубятня: Суперпрагма Пятой печати Автор: Сергей Голубицкий

Почему хайтек не идет на биржу? Автор: Сергей Голубицкий

Инфраструктура или суть: какова же роль информационных технологий в современных российских бизнесах? Автор: Михаил Ваннах

Почему в России не было своего Гершеля Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Углубление опыта — новые мысли об SGS4 Автор: Сергей Голубицкий

Шведский закон о тюремном сроке за фото/видеосъемку и тенденция, которую нам никак не удается расшифровать Автор: Сергей Голубицкий

Высотное строительство как способ предотвращения бунтов и революций Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКадры решают всё: как про Гугл кино снимали Автор: Евгений Золотов

Интернет-тенденции Мэри Микер: куда ведёт следующий виток развития компьютерной техники Автор: Олег Парамонов

Быть проще! Как стала хитом игрушка Dots и почему ИТ-индустрия возвращается к простым интерфейсам Автор: Евгений Золотов

ПромзонаБанка колы, которую можно разделить с друзьями Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на ещё один парк, возникший на месте лондонской свалки Автор: Николай Маслухин

На Kickstarter собирают деньги на костюм, позволяющий кожей почувствовать себя в игре Автор: Николай Маслухин

В Германии для борьбы с граффитистами будут использовать беспилотники Автор: Николай Маслухин

Умный дверной замок, автоматически открывающий дверь владельцу смартфона Автор: Николай Маслухин

ТехнологииСвыше 500 км/ч по железной дороге: новый рекорд поезда на магнитной подушке и перспективы маглевов Автор: Андрей Васильков

Создатель прообраза Google Glass делится мыслями о перспективах носимых компьютеров и даёт советы Автор: Андрей Васильков

Милого узнаю по геному: почему Америка так боится ДНК-отпечатков (и почему не боимся мы) Автор: Евгений Золотов

Создана безлинзовая камера нового типа. Нет объектива — нет проблем Автор: Андрей Васильков

Загадка Гиперлуп: как именно Элон Маск надеется провернуть транспортную революцию? Автор: Евгений Золотов

Новинки Computex 2013: первые мониторы сверхвысокой чёткости Автор: Андрей Васильков

Нейроэлектронный интерфейс как ступенька к бессмертию: кто этим занимается и чего добились? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииЭлектронный учебник от московской мэрии: шедевр чиновных «нанотехнологий»? Автор: Алексей Харитонов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 176 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем, подключение медиаплеера к такому монитору сейчас выглядит баловством. Соответствующего контента крайне мало, а для максимального в своём классе разрешения и множества видеовходов можно найти более актуальные и серьёзные задачи.

Визуальная область рабочего пространства всегда была сдерживающим фактором в работе и развлечениях. Проектирование, вёрстка, ретуширование фотографий, монтаж видео и современные компьютерные игры – всё это требовало экрана побольше, но без потери детальности. Поэтому исходный и конечный кадр, панели инструментов и свойств, огромные схемы и окна приложений часто распределяли на несколько мониторов.

Казалось бы, такой вариант неизбежно канет в лету с появлением дисплеев стандарта 4K UHD. Ведь каждый из них обеспечивает бо́льшую рабочую область, чем четыре объединённых монитора с разрешением FullHD. Однако оба решения по-прежнему актуальны, так как имеют свои наборы сильных и слабых сторон.

Очевидным недостатком сборной ЖК-панели видится сегментированное изображение. Рамки мониторов портят вид и скрадывают ощущение целостности. Производители пытались бороться с этим, и самое оригинальное решение предложила в 2006 году компания с говорящим названием Seamless Display. Она представила составной монитор с диагональю 50 дюймов, объединив три обычных двадцатидюймовых с разрешением 1600×1200. Модель Radius 320 обладала разрешением 4800х1200 пикселей, что уже семь лет назад позволило наполовину приблизиться к возможностям стандарта 4K. Переходы между отдельными ЖК-панелями скрадывались покрытием с эффектом призмы – смотрите видео.

http://www.youtube.com/watch?v=3VUPtEjjgcs

Такие дисплеи не получили широкого распространения, но заняли своё место в узкоспециализированных областях применения. Ещё раньше по предложенной технологии Seamless Display выпускалисьмодели с разрешением до 10000×3480 – почти 35 мегапикселей.

Сейчас гораздо чаще можно увидеть произвольные составные варианты. Отдельные мониторы трудно настроить так, чтобы они имели одинаковую яркость и цветопередачу. Сборную панель сложнее закрепить и подключить. Ниже представлены варианты крепления трёх мониторов DELL на подставке XFX Eyefinity Monitor Stand. Она удерживает три монитора с диагональю до 24 ″ практически под любым углом и сама стоит как монитор.

Как видно, в случае отдельных мониторов доступно больше вариантов геометрической конфигурации. Составной дисплей может быть прямоугольным, почти квадратным или вовсе напоминать фигуру из тетриса. Самое главное – он не обязан быть плоским. Боковые сегменты можно повернуть на произвольный угол, добиться перпендикулярного расположения экрана линии взгляда и оптимального расстояния от глаз до изображения на любом мониторе.

Производители дисплеев высокой чёткости тоже стремятся достичь подобного эффекта и делаютих вогнутыми. Впрочем, пока это скорее эксперимент, чем направление развития.

Среди сильных сторон 4K мониторов выделяется даже не целостность и удобство подключения, а максимальная детальность изображения. Если у большинства мониторов с разрешением FullHD плотность расположения пикселей составляет 96 PPI, то у дисплеев стандарта 4K она в полтора раза больше и начинается от 140 PPI для тридцатидюймовых моделей. Разглядеть отдельные пиксели невооружённым глазом будет трудно даже с очень близкого расстояния.

В течение года производители представят и другие модели сверхвысокого разрешения, продолжая уменьшать площадь экрана. Осенью ожидается выход монитора Panasonic BT-4LH310 с диагональю 31 дюйм и разрешением 4096×2160. На очереди ещё более компактные модели. Однако больше – не всегда лучше. Отрицательные стороны увеличения пиксельной плотности мы уже наблюдаемна экранах планшетов и ноутбуков.

К оглавлению

Нейроэлектронный интерфейс как ступенька к бессмертию: кто этим занимается и чего добились?

Евгений Золотов

Опубликовано04 июня 2013

Согласитесь, при всей щедрости, с какой последние тридцать лет судьба преподносит технологические сюрпризы, нам редко доводится бывать в ситуациях, когда бы мы точно знали: нечто, о чём мечталось десятилетиями, если не веками, станет возможным уже в следующие несколько лет. Минувшая весна поставила нас перед таким приятным фактом в направлении нейроэлектронного интерфейса. И попутно обозначила практическую осуществимость (или, по крайней мере, возможность проверки) идеи совершенно фантастической: бессмертия человеческого существа. Ниже я набросаю цепочку из трёх звеньев — и хотя местами она выглядит нереально, призываю вас при чтении помнить одно: два из этих звеньев уже воплощены в лабораториях, а третье, получается, становится теперь делом ближайшего будущего.

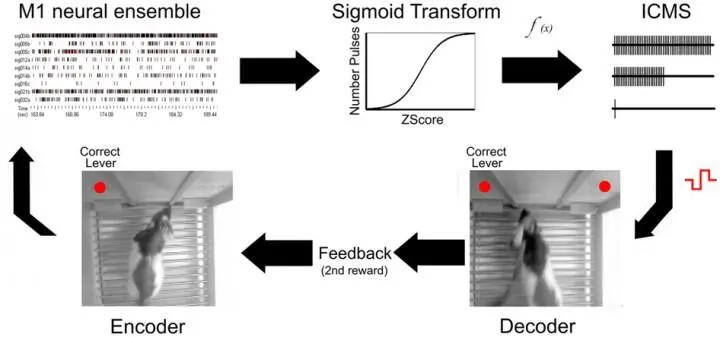

Начать стоит с истории, которую вы наверняка слышали ещё в марте. 28 февраля журнал Nature опубликовал статьюгруппы исследователей из США и Бразилии (есть там и одно русское имя), посвящённую вопросу передачи сенсомоторной информации через электронный «мостик», перекинутый между головами двух живых существ. Несколько упрощая, описываемую серию экспериментов можно свести к следующей схеме. В качестве подопытных были задействованы две белых крысы. В кору головного мозга каждой из них в одинаковых местах были вживлены матрицы электродов таким образом, что нервные импульсы, генерируемые первой крысой, после обработки цифровым устройством и передачи по цифровому каналу (фактически компьютером и Интернет), транслировались в мозг второй.

После этого первую крысу — назовём её генератором импульсов, или (по терминологии авторов) энкодером, — заставляли решать простую задачку: её ставили перед двумя идентичными кормушками, содержимое которых крысе было не видно, и учили тыкаться в ту, над которой загоралась лампочка. В это время её напарница — «декодер» — сидела в идентичной клетке с двумя кормушками и должна была сделать аналогичный выбор, с той лишь разницей, что лампочек над кормушками не было. Иначе говоря, крысе-декодеру не давалось никаких визуальных подсказок. И тем не менее в статистически достоверном проценте опытов она выбирала правильную кормушку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: