Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 180

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 180

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 180 краткое содержание

Что делать во имя развития литературы в свете существования пиратов, классиков и духа времени Автор: Василий Щепетнёв

Их матери, их отцы, их война Автор: Сергей Голубицкий

Об отдалённом будущем Земли и Солнечной системы Автор: Дмитрий Вибе

О куртуазном коде и вреде эксгибиционизма при трудоустройстве Автор: Сергей Голубицкий

Развращение инвестициями Автор: Сергей Голубицкий

Свежие вести с копирастического фронта Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Толстовский эксперимент или золотая формула успеха Автор: Сергей Голубицкий

Что общего между компьютерным трояном и туберкулезом? Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокИзобретатель компьютерной мыши ушёл. Сколько отпущено его детищу? Автор: Евгений Золотов

Парадокс концентрации: почему деятельность в сфере информационных технологий стягивается к столицам, несмотря на их дороговизну? Автор: Михаил Ваннах

Facebook станет издателем мобильных игр Автор: Влад Недонин

Изящество линии: что может стать «двигателем» бытовой электроники и ИТ-индустрии в целом в ближайшее время? Автор: Михаил Ваннах

Беда книгопродавца: о том, как старинная фирма Barnes & Noble вошла в мир ИТ и что из этого вышло Автор: Михаил Ваннах

Маленькие игры, большие игроки: производителям Android-консолей уже тесно Автор: Евгений Золотов

ПромзонаЛазерная футбольная площадка от Nike Автор: Николай Маслухин

Интерактивная видеостена из 200 смартфонов Nokia Lumia Автор: Николай Маслухин

Ручной фрезерный станок, управляемый из мобильного приложения Автор: Николай Маслухин

Уличный мини-кинотеатр как способ скоротать время Автор: Николай Маслухин

ТехнологииТак ли чист электрический транспорт или нам стоит выбрать грузовые велосипеды? Автор: Степан Чижов

Microsoft научит смартфоны и другие гаджеты распознавать настроение Автор: Андрей Васильков

Космос в стиле нано: как заглянуть в любую точку Земли в реальном времени? Автор: Евгений Золотов

Созданы первые в мире телескопические контактные линзы Автор: Андрей Васильков

Электрический гоночный болид Nissan будет участвовать в 24-часовой гонке на выносливость Ле-Ман Автор: Степан Чижов

Идентификация порно: как именно Google и Facebook намерены вычистить порнографию со своих ресурсов? Автор: Евгений Золотов

Спасение утопающего: как защищается от прослушки Эдвард Сноуден и как защищаться нам? Автор: Евгений Золотов

Готовящиеся на смену Google Glass носимые компьютеры подарят возможность трогать виртуальные предметы Автор: Андрей Васильков

ИнновацииСибирские учёные протестуют против реформирования РАН Автор: Алла Аршинова

Сибирские ученые провели флэш-моб против скоропалительной реформы РАН Автор: Алла Аршинова

ГидРазоблачаем лжецов: как понять, что веб-сервис вас обманывает Автор: Олег Нечай

Выбираем фотоаппарат для летнего отдыха Автор: Андрей Васильков

Цифровой журнал «Компьютерра» № 180 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Андрей Васильков

Опубликовано04 июля 2013

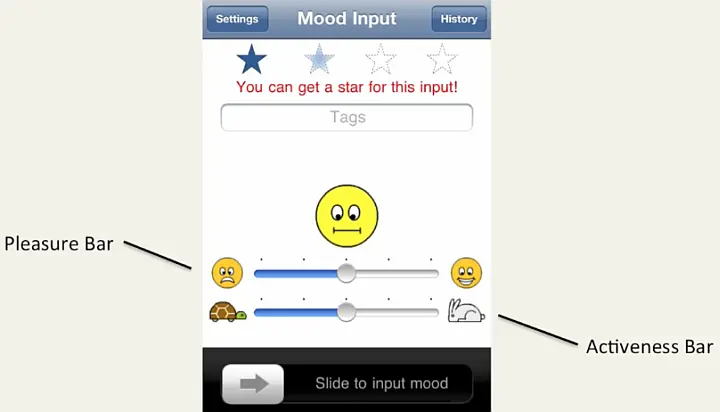

Исследователи из Microsoft Research и университета Райса разработалиMoodScope – программный метод фонового анализа действий пользователя, позволяющий определить его текущее настроение. В соответствии с ним разработчики программ смогут изменять поведение приложений и веб-сервисов, делая их более чуткими.

Раньше довольно удачным трендом стала персонализация сервисов, основанная на выявлении личных предпочтений разных людей. Новая инициатива – его дальнейшее развитие, направленное на усиление положительного восприятия техники.

Концепция MoodScope касается не только смартфонов (хотя апробация проводилась именно на них), но и многих других устройств. К примеру, в ролике показано, как телевизор делает подборку фильмов, а медиа-плеер – музыки под текущее настроение.

http://www.youtube.com/watch?v=5xFhAWY7ODw

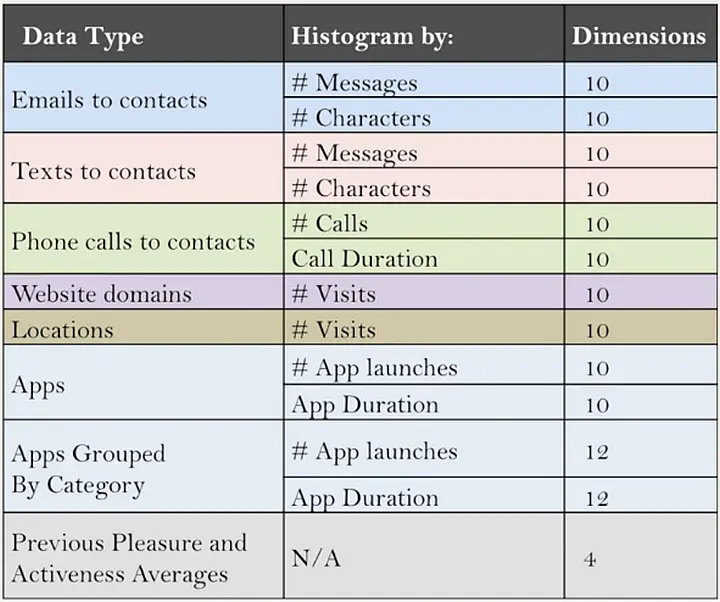

Работа алгоритма построена на анализе популярной в социологии диаграммы «удовольствие/активность». Она заполняется с учётом различных статистических данных, постоянно собираемых «для улучшения качества обслуживания».

Среди них местоположение (определяется по GPS, Wi-Fi и 3G), история поисковых запросов, сравнение времени, затраченного на каждый разговор, количество отправленных и принятых SMS и писем, длительность сеансов мобильных игр, частота запуска других приложений, особенности поведения в социальных сетях и другие факторы, легко поддающиеся точному учёту.

Особое внимание уделяется возможности непосредственно «поделиться настроением» через социальные сети, Skype и другие программы обмена сообщениями. Это сделано не в угоду субкультуре эмо, а с сугубо техническим целями. Декларируемое самим пользователем настроение используется для калибровки алгоритма его оценки. Также по замыслу на него в будущем должно моментально реагировать «персональное цифровое окружение», представляющее собой всю совокупность программ и сервисов, способных использовать данные о настроении.

К сожалению, апробация технологии проводилась на малой нерепрезентативной выборке из тридцати двух человек по данным анкетирования в электронной форме. На протяжении двух месяцев двадцать пять участников из Китая и семь из США периодически оценивали своё текущее настроение, двигая ползунки по шкале «удовольствие» и «активность». Указанные оценки сравнивались с определяемыми MoodScope, после чего выполнялся корреляционно-регрессионный анализ.

Как видно из представленного графика эффективности обучения алгоритма, изначально программа ошибалась в оценке более чем в половине случаев (40% совпадений с собственной оценкой настроения пользователем). Однако уже спустя два месяца показатель точности возрос до 93%.

Очевидный минус в том, что на данном этапе в MoodScope не производится никакого анализа изображения с фронтальной камеры, тембра голоса или хотя бы данных от акселерометра. Поэтому алгоритм программы работает вслепую: он не может определить, чем занимается владелец смартфона (планшета), когда не держит его в руках.

По всей видимости, исследователи исходили из предположения, что типичный пользователь не расстаётся со своим гаджетом и не может прожить даже часа, не потрогав экран или хотя бы не взглянув на него.

В российских реалиях такой подход имеет малую ценность. Например: если собраться весёлой компанией на даче с вечера пятницы и очнуться к понедельнику, то смартфоны с MoodScope определят настроение своих владельцев за выходные и проявленную ими активность как крайне низкие.

Вердикт программы будет «коллективная депрессия», ведь за два дня перемещения регистрировались в пределах десятков метров, посты в соцсетях отсутствовали, игру запустили один раз и постоянно промахивались мимо экрана. При этом фактическая атмосфера за эти два дня может быть совершенно противоположной. Дым коромыслом, блэкджек и радость простого общения.

Авторы исследования признают ограничения MoodScope, существующие в настоящее время, однако полны решимости преодолеть их после этапа открытого бета-тестирования. Разработчикам мобильных приложений будет предложен интерфейс программирования MoodScope API. Возможно, со временем в него добавятся функции распознавания выражения лица, эмоциональной окраски голоса и новых шаблонов поведения.

К оглавлению

Космос в стиле нано: как заглянуть в любую точку Земли в реальном времени?

Евгений Золотов

Опубликовано04 июля 2013

Когда в июне 2012-го под Серовым, в Свердловской области, исчез АН-2 с группой отдыхающих на борту, на поиски бросили всех. Искали с земли, воздуха, в эфире. Конечно, пробовали отыскать следы и на спутниковых снимках, предоставленных по такому случаю российской компанией «Сканэкс» (она эксплуатирует замечательный ресурс Kosmosnimki.ru, покрывающий Российскую Федерацию; для поисков АН-2 запустила отдельный веб-проект). Однако прошёл почти год, прежде чем самолёт нашли— охотники, буквально в нескольких километрах от города. Ничего удивительного: местность там сложная, болота, тайга. А снимки со спутников были мало того, что со средненьким разрешением (несколько метров на пиксель от аппаратов семейства SPOT, в лучшем случае метровое разрешение в радиодиапазоне от TerraSAR-X), так ещё и редкие, покрывающие нужный участок Земли раз в сутки и реже.

А ведь могло сложиться иначе. Районы предполагаемого падения можно было сканировать практически в реальном времени и найти упавший самолёт за пару суток. Если бы… Если бы к тому моменту уже работал уникальный космический монитор, сооружаемый сейчас американо-британским стартапом Planet Labs.

Впрочем, прежде чем рассказать о самом проекте, стоит сделать ещё одно отступление, посвящённое так называемым наноспутникам. Увлечение ими, собственно, и свело вместе трёх основателей Planet Labs, до того работавших «на космос» в разных сферах и по разные стороны Атлантики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: