Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 188

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 188

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 188 краткое содержание

Голубятня: La migliore offerta, или Эволюция шейного пестика в колоколе Автор: Сергей Голубицкий

Вирус, который убил корпорацию Microsoft Автор: Сергей Голубицкий

Ворон Одина: как требования сбережения ресурсов способствуют развитию роботизации океанского транспорта Автор: Михаил Ваннах

Сирийская электронная армия и тонкости операций под чужим флагом Автор: Сергей Голубицкий

Победа ABBYY над Nuance: праздник со слезами на глазах Автор: Сергей Голубицкий

Для чего нужны гранты Автор: Дмитрий Вибе

Заявление Google калифорнийскому суду практически отменяет почтовую приватность Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Чтение PDF на смартфоне — от муки к счастью Автор: Сергей Голубицкий

Закономерная судьба Лесостепи, или Скрытые пружины истории Автор: Дмитрий Шабанов

Что нам рассказывает китайский рынок планшетов о жизни вообще и об Apple в частности Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокШесть самых позорных заговоров в высоких технологиях Автор: Олег Нечай

Не подмажешь — не поедешь: даёт ли Microsoft взятки и сколько это будет продолжаться? Автор: Евгений Золотов

Прогноз для информационных технологий уровня предприятия: облачно, временами ясно Автор: Андрей Васильков

Пентагон как инкубатор стартапов для информационной безопасности Автор: Андрей Васильков

Балмер всё Автор: Евгений Золотов

ПромзонаФутуристический концепт автомаркета: совершай покупки, не выходя из автомобиля Автор: Николай Маслухин

Камера с соотношением сторон 64:9 для съёмки спортивных событий Автор: Николай Маслухин

Повседневный дизайн: действительно одноразовые хирургические перчатки Автор: Николай Маслухин

Беспроводная зарядная станция для публичных мест Автор: Николай Маслухин

ТехнологииБезопасность прежде всего: Хомо Сапиенс как главная помеха для автомобилей будущего Автор: Евгений Золотов

Технология мысленных приказов: как устроен первый интерфейс «мозг — мозг» Автор: Андрей Васильков

Google начинает битву за качество мобильных сайтов Автор: Олег Нечай

Как бы Galaxy S3: кто подделывает дорогие смартфоны и почему так сложно опознать оригинал? Автор: Евгений Золотов

Секс, ничего лишнего: смартфон найдёт партнёра за пять минут — но не превратимся ли мы в машины? Автор: Евгений Золотов

Пять видов транспорта, которые изменятся до неузнаваемости, перейдя на солнечную энергию Автор: Олег Нечай

ГидКак расширить возможности камеры смартфона с ОС Android Автор: Андрей Васильков

Цифровой журнал «Компьютерра» № 188 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К оглавлению

Сирийская электронная армия и тонкости операций под чужим флагом

Сергей Голубицкий

Опубликовано29 августа 2013

27 февраля 1933 года в 10 часов вечера загорелось здание немецкого парламента — Рейхстага. Пожар был сильный, и на борьбу с ним ушло полтора часа. Насколько знаковым было мероприятие (пожар, разумеется, а не его тушение), можно догадаться по тому, что сразу после локализации огня в Рейхстаг прибыли Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, вице-канцлер Франц фон Папен и принц Генрих Гюнтер.

В здании парламента по горячим следам удалось схватить Маринуса ван дер Люббе. Маринус был гражданином Голландии и бывшим коммунистом по убеждению (ни в какой партии он не состоял), тем не менее только-только (30 января) вступивший в должность рейхсканцлера Адольф Гитлер с ходу объявил поджог Рейхстага происками коммунистов.

Уже на следующий день — 28 февраля — президент Пауль фон Гинденбург издал чрезвычайный декрет «О защите народа и государства», который отменил свободу союзов, собраний, слова и печати, а также ограничил тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. А заодно и запретил деятельностью Коммунистической партии Германии. В последующие дни были арестованы почти все руководители и активные члены не только компартии, но и политических групп либерального и социал-демократического толка (в том числе и депутаты пострадавшего от огня Рейхстага).

Представляете себе масштаб репрессий? А все из-за того, что Рейхстаг поджег гражданин Голландии, который никогда не был членом компартии Германии. Думается, на лбу ван дер Люббе коммунистические идеи тоже не были вытатуированы, что не помешало Гитлеру догадаться о «кровавой руке коммунизма», посягнувшей на святая святых германской государственности — здание парламента.

Эта история считается хрестоматийной в нескончаемой веренице подставных диверсионных операций (так называемых false flags, выступлений под чужим флагом), которые использовались политиками испокон веков. Однако лишь в ХХ столетии они превратились в главный (если вообще не единственный) инструмент для продвижения нужной повестки дня, которая, однако, не вписывается в стандартные процедуры, предусмотренные законом.

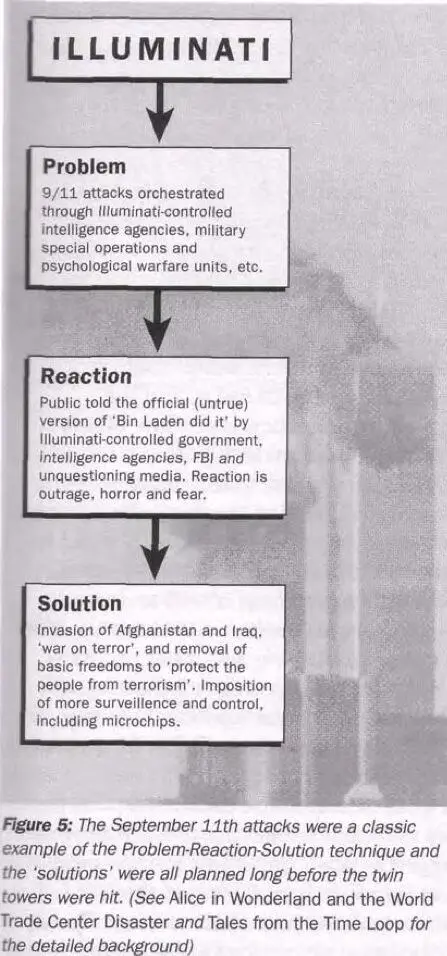

Теоретическую базу под false flag operations уже в наше время подвел замечательный (и очень веселый, хотя и сумасшедший) британский конспиролог Дэвид Айк, который представил технологию действий в виде триады « Проблема — Реакция — Решение»: «Секретно создается проблема, людям рассказывается фальшивая история о виновниках и причинах проблемы, и когда народ говорит “Что-то нужно делать”, ему предлагается решение этой специально созданной проблемы».

В качестве иллюстрации Айк приводит события 9/11. Сначала создается Проблема («пожар в Рейхстаге»): уничтожаются здания World Trade Center в Нью-Йорке. Затем формируется Реакция («подожгли коммунисты»): мировую общественность убеждают, что «во всём виноват бен Ладен»: «Её распространяют подконтрольные иллюминатам правительства, разведка, ФБР и слепо повинующиеся им СМИ. Реакция на это — гнев, ужас и страх» (простим пока Айку эту хитрую метафору — «Illuminati», хотя она и навевает мне мысли о ещё одном популярном маневре политических элит — дискредитации достоверной идеи путем доведения её до абсурда).

Наконец, третье звено триады — Решение: под предлогом борьбы с мировым терроризмом осуществляется вторжение в Ирак и Афганистан, упраздняются основные свободы (Patriot Act), насаждается тотальный контроль над обществом в целом, общественными структурами и миллионами частных граждан.

Сегодня на наших глазах одновременно разыгрывается не один фарс из разряда false flag operation — провокация с использованием газа в пригородах Дамаска и (более близкая нам по тематике) хакерская атака на Twitter и портал издания The New York Times, ответственность за которую взяла так называемая Сирийская электронная армия (Syrian Electronic Army, SEA). Мне бы не хотелось спекулировать на тему применения «тоталитарным режимом Башара Асада» химического оружия раньше времени — то есть до окончания ритуального дознания комиссией ООН и начала бомбардировки Сирии (в том, что она начнётся, у меня нет вообще никаких сомнений). Зато в хакерской атаке легко проследить все атрибуты false flag operation и параллели с «поджогом Рейхстага» (с 9/11 — тоже, разумеется).

Во вторник на этой неделе ближе к вечеру (по американскому времени) доступ к порталу The New York Times через основное доменное имя www.nytimes.com прекратился:

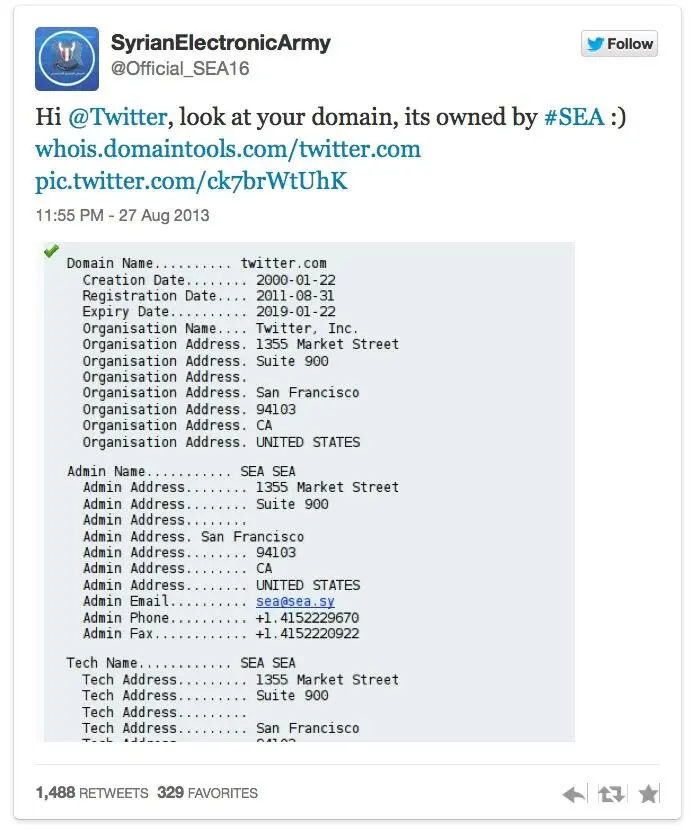

Через пару часов у социальной сети Twitter начались проблемы с отображением встроенных в короткие сообщения изображений. И то и другое явилось следствием переадресации доменных имен The New York Times и сервера «Твиттера», обслуживающего картинки (tvimg.com), на сервер, принадлежащий SEA. О чём «Сирийская электронная армия» тут же с гордостью и похвалилась у себя на «Твиттере»:

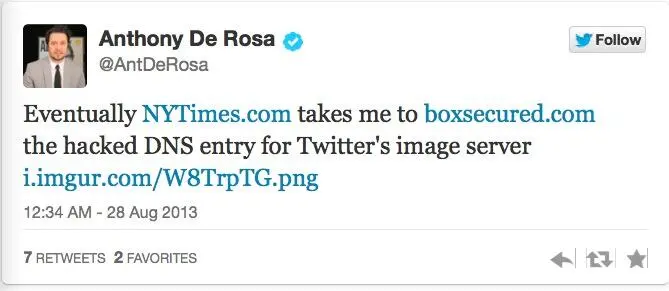

Связку между хакерской атакой на сервер изображений «Твиттера» и портал The New York Times обнаружил некий Энтони де Роза:

В 17:45 «Сирийская электронная армия» отрапортовала о новом выдающемся достижении — завале портала британской газеты Huffington Post:

«Твиттер» и The New York Times, конечно, не сильно обрадовались неприятной ситуации, однако очень быстро вышли из положения: газета «Большого Яблока» на лету заменила все линки на прямой IP-адрес (170.149.168.130), ну а «Твиттер» сразу обнаружил причину взлома — утечку администраторского пароля у австралийского доменного регистратора Meldourne IT, который предоставлял услуги Twitter (и The New York Times тоже: эта контора занимает шестое место в мире, предоставляя услуги двум с половиной миллионам доменов), из-за примитивного «фишинга».

«Сирийская электронная армия» уже не первый раз засвечивается на хакерском горизонте. За два года существования (группа была создана в мае 2011-го) SEA успешно заваливала порталы BBC News, The Associated Press, Al Jazeera, Financial Times, The Daily Telegraph и много ещё кого — аж до Human Right Watch. Если вы почитаете статьюв Википедии, то узнаете «главное»: «Сирийская электронная армия» учреждена «группой патриотически настроенных молодых людей», которые никак не связаны с Башаром Асадом, а лишь сочувствует делу родного президента, а потому ставят своей задачей борьбу с «врагами Сирии» — западными СМИ, которые «фабрикуют новости о сирийской гражданской войне».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: