Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 190

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 190

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 190 краткое содержание

Метафора терморектальной аналитики в контексте диалога АНБ с ИТ-бизнесом Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Между реквиемом и бунтом — где притаилась надежда в русской экзистенции? Автор: Сергей Голубицкий

КЖИ — Коротко Живущий Интеллигент Автор: Василий Щепетнёв

Реформа РАН по-прежнему с нами Автор: Дмитрий Вибе

Карлова тайна Автор: Сергей Голубицкий

От гонки к ярости: высокие технологии как убийцы человечества Автор: Сергей Голубицкий

То, о чём догадываются все айтишники, но в чём боятся себе признаться Автор: Сергей Голубицкий

Деньги автора: обрекают ли электронные книги автора на нищету, а художественную литературу на упадок? Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Форточка из Парижа Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокЛюбопытной Варваре… или Почему никто не даст по носу Gmail и Facebook, торгующим нашим исподним? Автор: Евгений Золотов

ТерралабApple Touch ID: за и против сканера отпечатков пальцев в смартфоне Автор: Олег Нечай

Война телеприставок, которой не было: как Sony и Microsoft упустили свой шанс Автор: Олег Нечай

ТехнологииБанки и Сети: бурное распространение интернет-банкинга в России и растущие требования к информационным системам Автор: Михаил Ваннах

Поисковая система Shodan: как хакеры подключаются к вашим веб-камерам Автор: Олег Нечай

Приватность не прощается! Какие именно криптоинструменты сломало АНБ и как конкретно защитить себя Автор: Евгений Золотов

Внутренняя кибербезопасность: сколько и кому платит американский Department of Homeland Security за свою защиту? Автор: Михаил Ваннах

Chrome против всех: вытеснит ли гугловский браузер операционки Microsoft и Apple? Автор: Евгений Золотов

Сезон суборбитального туризма почти открыт. Но удастся ли бизнесу шагнуть дальше? Автор: Евгений Золотов

Тропой кочегара: эксперты предсказывают банковской сфере необратимые изменения под натиском ИТ Автор: Михаил Ваннах

Налетай, подешевело! Apple сделала бюджетный «Айфон» Автор: Евгений Золотов

«Умные» окна разделят свет и тепло ради комфорта и экономии Автор: Андрей Васильков

ГидПриложение Twitter для Android станет совершенно другим Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 190 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Department of Homeland Security – министерство «зонтичное». Под его крышей работают более старые и более известные правительственные агентства. Прежде всего — возвеличенная Голливудом Секретная служба (те достойные люди, которые не уберегли Дж. Ф. Кеннеди от Ли Харви Освальда со старым «манлихером»). Береговая охрана (мимо которой в «сухой закон» таскали с Бермуд ящики со скотчем, а потом — более рентабельные кокаин и героин). Иммиграционная и таможенная полиция (малоуспешно ловящие мексиканцев на границе). Пограничная и таможенная охрана (это те, кому показываешь паспорт и кто считает бутылки с водкой в чемодане)… Но вот дальше пошли и более современные учреждения — Office of Cyber Security and Communications (Офис кибербезопасности и коммуникаций). National Cyber Security Division (Национальное подразделение кибербезопасности). National Communications System (Национальная система связи). Янки, любознательно изучающие содержимое чужих цифровых коммуникаций и вычислительных систем, имеют все основания считать, что окружающий мир ответит им подобной любезностью. (Ведь та же теория игр учит нас, что коалиции создаются против самого сильного игрока…) Да и регулярные вопли о «кибернетическом Перл-Харборе», раздающиеся после очередного успеха китайских хакеров, постоянно привлекают к этой проблеме внимание и общества, и бюрократии…

И вот в конце прошлого лета данное правительственное агентство заключило контракт, знаменующий начало нового подхода к организации информационной безопасности. Зовётся он Continuous Diagnostics and Mitigation(CDM) — «Непрерывная диагностика и подавление». Другое имя — Continuous Monitoring as a Service (CMaaS) («Непрерывный мониторинг как услуга»). Посмотрим, в чём новизна данного подхода.

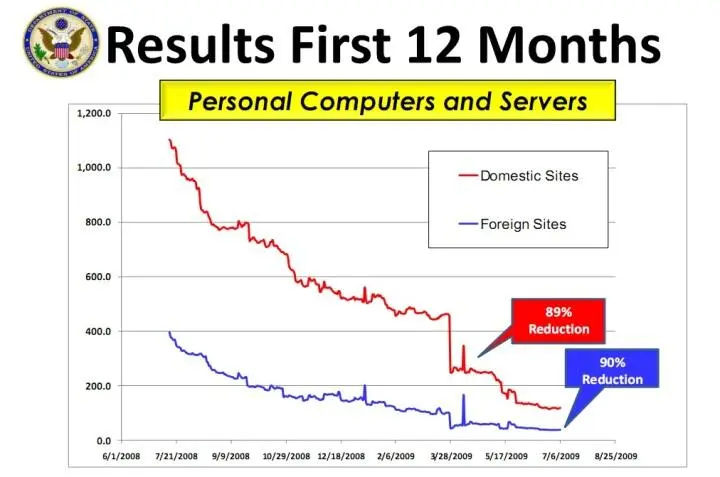

Прежде всего — «Непрерывная диагностика и подавление». Как организовывалась кибербезопасность государственных структур раньше? Периодически вырабатывались и внедрялись стандарты. Издавались строжайшие распоряжения, чтобы ружья кирпичом не чистили, то бишь дабы пользователи впредь секретнейшие пароли записывали не на стикерах, прилепленных к монитору, а токмо на оборотной стороне мышиных ковриков… После очередного успеха китайских (или северокорейских?) хакеров осуществлялась очередная итерация. Теперь же предлагается осуществлять непрерывную — со сканированием каждые 36–72 часа — диагностику правительственных компьютерных систем с немедленным подавлением обнаруженных угроз. Опытная эксплуатация такого подхода в сетях МВБ с 2008 года показала высокую эффективность и значительное количество инцидентов. Теперь такой подход внедряется в сети и системы других правительственных ведомств, поднадзорных United States Department of Homeland Security.

Но ещё интересней метод, которым будет внедряться вышеописанный подход. О нём говорит название Continuous Monitoring as a Service (CMaaS) — «Непрерывный мониторинг как услуга». То есть непрерывный мониторинг правительственных информационных сетей и систем, непрерывная диагностика кибернетических угроз и их подавление будут покупаться Министерством внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки как услуга. Контракт заключён с семнадцатью фирмами: Booz Allen Hamilton, CGI, CSC, DMI, DRC, GDIT, HPES, IBM, KCG, Kratos, Lockheed-Martin, ManTech, MicroTech, Northrop-Grumman, SAIC, SRA, Technica. Обратим внимание: хотя в контракте идёт речь о защите государственных информационных сетей и систем в гражданской доменной зоне .gov, в числе подрядчиков заокеанской госбезопасности мы видим пару аэрокосмических концернов, заслуженных подрядчиков Пентагона, гигантские военно-промышленные конгломераты Lockheed-Martin и Northrop-Grumman. Да и IBM имеет длиннейшую историю сотрудничества с оборонным ведомством. Те же теория игри системный анализ, которые использовались при анализе возможных боёв с применением самолётов и ракет, теперь, надо полагать, используются и для планирования будущих битв в киберпространстве.

А сколько же за это получат подрядчики? Вот это самое интересное. Им за услуги будет причитаться с Дяди Сэма $6 млрд. Соотнесём это с годичным бюджетом Министерства внутренней безопасности. Так это его десятая часть. Десятина — вот во что ныне обходится кибербезопасность. Причём только в гражданском секторе. И только для государственных структур. Недёшево… Но, вероятно, американские бюрократы полагают, что дело того стоит…

Схема взаимодействия предполагается следующая. Подрядчики поставят правительственным ведомствам аппаратные и программные инструменты, необходимые для противостояния киберугрозам. Кроме того, они будут непрерывно предоставлять услуги по их сопровождению, уведомлять о возникающих угрозах. Отдельные ведомства, функционирующие под зонтиком МВБ, будут эксплуатировать эти инструменты — имея возможность обратиться к разработчикам за дополнительными средствами и услугами — и уведомлять о ходе противостояния киберугрозам. Офис кибербезопасности и коммуникаций Министерства внутренней безопасности, являющийся головной структурой формируемой системы, будет обобщать сведения и формировать как уведомления для ИТ-служб ведомств предупреждений о возникающих угрозах, так и задания подрядчикам на создание новых средств кибервойны, более пригодных для отражения актуальных кибератак. Кроме уже функционирующих киберсистем, подрядчикам предстоит взять под свою защиту все разрабатываемые правительственными ведомствами приложения, десктопные и облачные. (О внедрении облачных архитектурв Министерстве внутренних дел США мы рассказывали.)

И вот тут-то мы можем подвести итоги. В территориальном расширении США огромную роль играла частная инициатива (желающих отошлём к фильму «Аламо»). Их предшественники по господству на морях — а значит, и в экономической системе Запада — Нидерланды и Британия осуществляли захваты индийских владений и их эксплуатацию через свои Compagnie van Verre и United Company of Merchants of England trading to the East Indies, имевшие в том числе и свои вооружённые силы. (Господство Португалии, возившей грузы из колоний только на королевских судах, оказалось неэффективным и недолгим.) И сегодня интересы янки в Афганистане и Ираке в значительной степени обслуживаются таким инструментом, как частные военные компании(ЧВК); он играет никак не меньшую роль, чем дроны. А теперь мы видим, что частные компании, гражданские подрядчики, вступают на театр кибервойны. Или же выходят в пространство киберконфликтов — если так будет понятнее и точнее. И драться им есть за что: шесть гигабаксов — деньги хорошие…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: