Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 192

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 192

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 192 краткое содержание

Не так страшен чёрт, как борьба с ним Автор: Василий Щепетнёв

Голубятня: Спасибо, что не разговаривали во время киносеанса! Спасибо, что выключили мобильный телефон! Автор: Сергей Голубицкий

Чудо Карнеги продолжается: Follow-up-истории Патрика и Лео Автор: Сергей Голубицкий

Чему нас учит «Аадхаар»? Автор: Сергей Голубицкий

Свет в окошке, или Ниша для свояка Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: iOS7? Замечательный повод поговорить об «Андроиде»! Автор: Сергей Голубицкий

Катастрофа BBM на «Андроиде» Автор: Сергей Голубицкий

Куда летишь, «Вояджер-1»? Автор: Дмитрий Вибе

Пираты аптечных прилавков и сертификаты читателя: что делать и с чего начать Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокBlackBerry всё Автор: Евгений Золотов

Страсти по «Айфону»: за что давятся в очередях в магазины Apple? Автор: Евгений Золотов

Права, смежные с фашизмом Автор: Михаил Ваннах

ПромзонаВ Южной Корее построят небоскрёб-невидимку Автор: Николай Маслухин

Эта странная зубная щётка чистит одновременно все зубы за 6 секунд Автор: Николай Маслухин

Цена за электронику, которую платит природа Автор: Николай Маслухин

Откидной чехол с клавиатурой, превращающий сенсорный телефон в QWERTY-смартфон Автор: Николай Маслухин

Новым грузовиком Volvo может управлять даже хомяк Автор: Николай Маслухин

MobileОбнаружен крупнейший ботнет из мобильных устройств с ОС Android Автор: Андрей Васильков

HP выпускает ноутбук, поддерживающий управление движениями Автор: Андрей Васильков

ТехнологииПрограммирование: с чего начать, или Незаменимый бейсик Автор: Евгений Золотов

От кремния к углероду: как создавали первый процессор на углеродных нанотрубках Автор: Андрей Васильков

Как LINUX режет бюджеты банкиров Автор: Михаил Ваннах

Знай своё место, человек! Почему не уступить космос роботам? Автор: Евгений Золотов

Quora: в поисках того, чего не найти в интернете Автор: Андрей Васильков

Человек, который построил Nintendo Автор: Евгений Золотов

В США создан прототип полупрозрачного эластичного дисплея Автор: Андрей Васильков

BMW между интернетами людей и вещей Автор: Михаил Ваннах

ГидСемь способов обойтись без «Фотошопа»: сложные эффекты на бесплатных онлайновых сервисах Автор: Олег Нечай

Цифровой журнал «Компьютерра» № 192 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

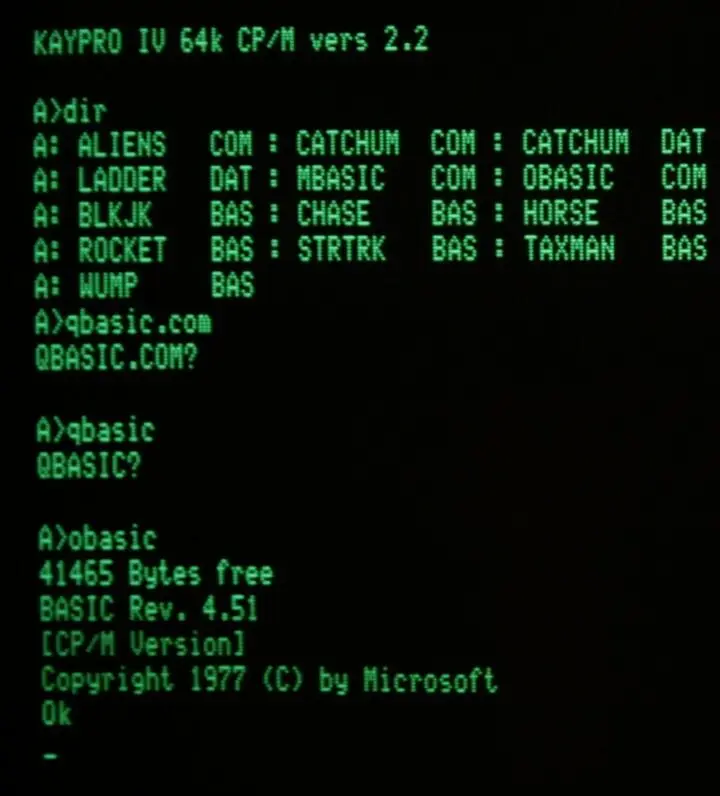

Ведь как развиваются языки программирования? Усложняясь, обрастая новыми свойствами. BASIC живёт по другим законам. Его эволюционное древо прямое, как стрела: попытки привить ему новые свойства в лучшем случае обособились в отдельные проекты, никак не повлияв на популярность главного (самого простого) диалекта. Больше того, за десятилетия эволюции он отбросил словно шелуху и ту лишнюю небольшую сложность, которую изначально предусмотрели в нём авторы (к примеру, избавившись от функций матричных вычислений). Неспособный противостоять «серьёзным» языкам программирования, он нашёл себе постоянного поклонника в лице вечно молодого компьютерного новичка.

Суметь понять решающее значение «слабости», признать его — совсем не шутка. Рискну утверждать, что даже Куртц и Кемени так до конца и не поняли главной фишки созданного ими языка. В середине 80-х они попытались продавить на рынок своё новое детище, True BASIC, основав под него компанию. Как коммерческий продукт он ещё существует, но как замена BASIC'у бесстыдно провалился, ибо оказался более сложным.

Говоря о BASIC как лучшем языке для начинающих, я конечно имею в виду не исправленных до неузнаваемости ублюдков вроде Visual Basic или Openoffice.org BASIC, где от оригинала осталось почти одно лишь название, а тот базовый, универсальный для всех минимум из двух десятков команд, на котором писали уже полвека назад. Сегодня его так же легко отыскать на любой платформе для любой архитектуры — и так же просто, как и десять, и двадцать, и сорок лет назад, применить для решения несложных задач. Помнится, совсем недавно, когда жена усомнилась в справедливости парадокса Монти Холла, я за пять минут набросал программку, демонстрировавшую его практически. И использовал не любимый C, не скриптовые языки, а старину BASIC — писать на котором можно, не задумываясь о собственно программировании .

Однако времена меняются. Интернет и Веб перекроили персоналку. Компьютер сегодня — это Сеть, а оригинальный бейсик о сетях ничегошеньки не знает. Так что же, пора заменить «лучший язык для новичков» новым, более современным, более приспособленным к технике и технологиям нового столетия? Давно пора, считают многие — и предлагают наперебой варианты, чаще всего останавливаясь на Python (который даже называют «бейсиком XXI века») и Javascript. Они разные, но роднит их сравнительная простота и лёгкость в обращении с интернет-механизмами. И человек, начавший своё компьютерное образование с них, конечно, сумеет потом применить полученные знания для серьёзных дел. Вот только есть одна нестыковочка: они и близко не так просты, как BASIC!

Пусть он примитивен, пусть неспешен. Но он недостижимо прост — а значит, уже в первые полчаса — да что там, в первые десять минут! — новичок, для которого компьютер до сих пор был магическим артефактом, сможет сделать что-то своими руками. Сможет сам заставить машину сделать что-нибудь ! Вы помните свой первый раз? Помните восторг, который испытали, когда ваши первые бейсиковские строки заставили компьютер подчиниться для него вашей воле? И разве вы, начиная, преследовали цель обучиться конкретным технологиям? Рискну предположить, вы начинали программировать даже не для того, чтобы понять, как работает машина, а просто чтобы получить удовольствие от управления ею!

Ну а заставив машину прокатить вас, усвоив базовые концепции программирования (для чего BASIC так же хорош, как и любой другой язык), можно спрыгнуть куда угодно. Моё поколение уходило в машинные коды и ассемблер (вот, кстати, продолжение лично моей истории: « Мой первый стартап: Россия, 94-й»); сегодня, вероятно, разумным выбором будет Python или Javascript.

Но — начинать? Руки прочь от святыни! BASIC ещё послужит.

К оглавлению

От кремния к углероду: как создавали первый процессор на углеродных нанотрубках

Андрей Васильков

Опубликовано26 сентября 2013

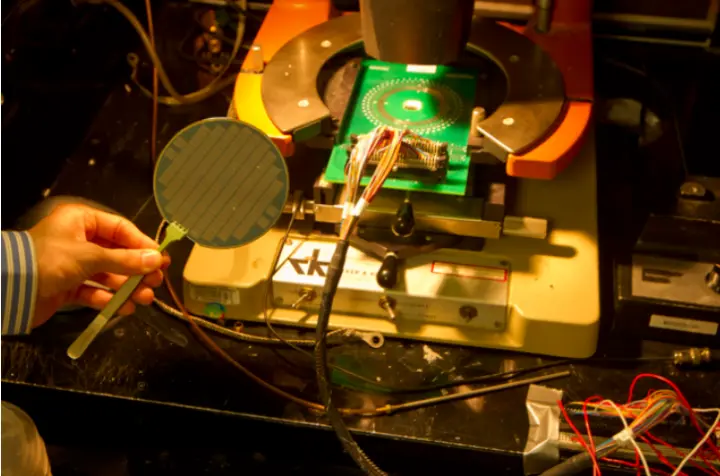

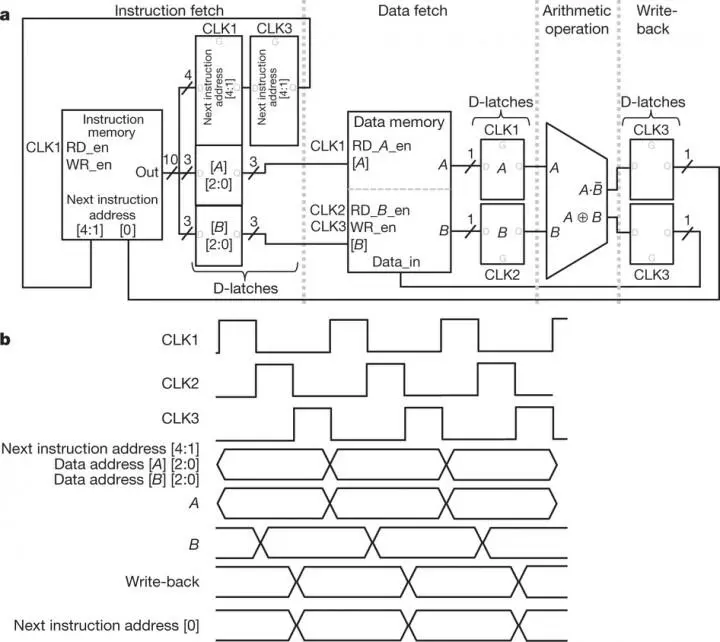

Группа исследователей из Стэнфордского университета впервые создалапроцессор, в котором вместо кремния применяются углеродные нанотрубки. На его основе был собран стенд с периферией и измерительным оборудованием, работающий как демонстрационный компьютер под управлением специально написанной для него многозадачной операционной системы.

Постоянная работа над уменьшением размеров логических элементов в микросхемах была и до сих пор остаётся главным направлением развития полупроводниковой промышленности. Именно она лежит в основе роста производительности и повышения энергоэффективности чипов каждого нового поколения. Очевидно, это не может продолжаться до бесконечности — в силу технических причин и физических ограничений.

Вице-президент компании Intel и директор отдела технических исследований Майкл Мэйберри (Michael C. Mayberry) что-то отмечает, что новым барьером станет техпроцесс с нормами 7 нм. Перейти на более тонкий помешают уже недостатки самого кремния. Единственный выход — использовать вместо него другое.

Уже многие годы особое внимание уделяется искусственно создаваемым полупроводниковым материалам, способным заменить кремний в микросхемах. С появлением нанотехнологий углеродные нанотрубки (УНТ) стали рассматриваться в качестве одной из наиболее перспективных структур для микроэлектроники. Однако до сего дня все связанные с ними научные работы были демонстрациями единичных элементов или вовсе сугубо теоретическими выкладками.

Группе под руководством адъюнкт-профессора Субхасиша Митры (Subhasish Mitra) удалось добиться первых практических результатов. Сорок четыре года прошло между появлением первого кремниевого микротранзистора и его более совершенного аналога углеродной природы. Ещё пятнадцать лет потребовалось на доработку технологии производства УНТ и объединения разрозненных элементов из них в логическую схему — процессор, слегка превосходящий по своим возможностям уровень доказательства концепции.

Столь долгий период был обусловлен рядом сложных проблем, главной из которых стали свойства самих УНТ. Формально углеродная нанотрубка — полупроводник, но в реальном макрообразце всегда получается примесь нанотрубок со свойствами проводника. К тому же в процессе их производства крайне трудно добиться отсутствия боковых ветвлений и упорядоченного расположения, однородности их размеров и структуры. Нарушения взаимной ориентации создают паразитные соединения, а длина и структура прямо влияют на физические свойства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: