Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 196

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 196

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 196 краткое содержание

Аналоговые и цифровые технологии, времена и судьбы Автор: Василий Щепетнёв

Голубятня: О важности размера для правильного кино Автор: Сергей Голубицкий

Налог на покупки в интернете и победа над carpe diem Автор: Сергей Голубицкий

Wikipedia: от утопии к тирании без остановки в Касталии Автор: Сергей Голубицкий

Почему дети ненавидят школу, или Тревожные мысли об Apple Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: О негодных овцах, портящих стадо Автор: Сергей Голубицкий

Пепельный свет межзвёздных облаков Автор: Дмитрий Вибе

И ещё о цвете кожи: почему мы белые и почему мы загораем Автор: Дмитрий Шабанов

IT-рынокДля чего Apple четыре «Айпада», а Microsoft и Nokia три планшетки на двоих? Автор: Евгений Золотов

ПромзонаТриммер с лазерным наведением поможет лучше ухаживать за бородой Автор: Николай Маслухин

Концепт «умных» часов для Apple на базе iOS 7 Автор: Николай Маслухин

Ручка-замок, позволяющая обезопасить чемодан от кражи Автор: Николай Маслухин

Любите пить пиво дома? Heineken переизобретает этот процесс Автор: Николай Маслухин

Доставка гуманитарных грузов с помощью межконтинентальных баллистических ракет Автор: Николай Маслухин

MobileTwo-sided network, standalone mode и другие уроки Square Inc Автор: Сергей Голубицкий

ТехнологииCover научит смартфон догадываться, что вам нужно сейчас Автор: Андрей Васильков

ICANN делегировала первую четвёрку из новой плеяды доменов первого уровня Автор: Андрей Васильков

Чем больна IBM (и чем вообще занимается)? Автор: Евгений Золотов

Ходят слухи в Twitter'е, а ученые из Индианы следят за их распространением Автор: Михаил Ваннах

Дата-центрам нужны солнце, ветер, коровы и джакузи Автор: Андрей Васильков

Расширение экосистем: Android для ноутбуков и Linux на смартфонах Автор: Михаил Ваннах

Интрига TrueCrypt: выдержит ли легендарный криптоинструмент проверку? Автор: Евгений Золотов

Пиратство не порок: как закрыли isoHunt и почему новые файлопомойки ещё обязательно появятся? Автор: Евгений Золотов

ГидПриложение AirLike позволяет буквально перекидывать контент с одного смартфона на другой Автор: Михаил Карпов

Приложение Seene позволяет создавать объёмные снимки с помощью обычной камеры смартфона Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 196 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разумеется, ничего из замысла не вышло. Потому что тотальная анархия, царившая на первых порах в Википедии (вернее, не анархия, конечно, а полиархия , пришедшая на смену геронтократии в «единственно свободной энциклопедии», то есть власть, рассредоточенная по множеству представителей), обессмысливала любое компетентное усилие . Предположим, Вася придумал некий интересующий его топик. Набросал пару дебильных предложений. Пришёл эксперт А, всю Васину ересь удалил и наполнил топик осмысленным и более или менее компетентно изложенным содержанием. Однако уже через 30 секунд пришёл дилетант Петя, половину из того, что написал эксперт А, вычеркнул, вторую половину поправил на своё дилетантское усмотрение. Эту мазню увидел эксперт В, не удержался и откорректировал топик, однако в следующие 30 секунд очередные дилетанты — Коля, Жора и Абрам — всё снова перекоцали и испоганили.

Всё. Эксперты А и В махнули рукой и больше в гадюшник не заглядывали. Я, разумеется, утрирую, но именно так и развивалась Википедия на первых порах по своей сути.

Что произошло дальше? В 2007 году Википедия достигла кульминационного развития: над её содержанием (содержанием английской части) корпела 51 тысяча добровольцев-«редакторов». Где-то начиная с 2005 года запустился полным ходом процесс бюрократизации, который сопровождался не только нагромождением все новых и новых институтов управления «единственно свободной энциклопедией», но и созданием условий, способствующих выдавливанию всего нового. Включая новых «редакторов», которых к лету 2013 года осталась всего 31 тысяча. Сокращение почти в два раза. Интересное развитие событий, не правда ли?

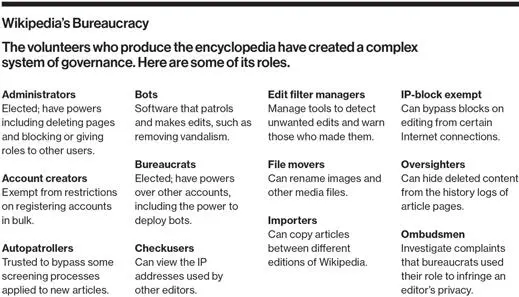

Бюрократическая иерархия Википедии поражает воображение своей внушительностью и заслуживает опять-таки самостоятельного исследования:

К сожалению, нет у меня времени прошерстить эти Министерства Правды на предмет выявления наиболее репрессивных элементов структуры, но, полагаю, читателям хватит короткого взгляда на один только перечень подразделений, с указанием их полномочий и эксклюзивных прав, для того чтобы понять: в таком «саду» роза зацвести не сможет.

Вернее, конечно, сможет, иначе 750 тысяч статей, наполнявших Википедию в 2005 году, не превратились бы в 4,4 миллиона сегодняшних — и это притом, что число писателей сократилось почти в два раза. Кто же пишет в Википедии? Вернее, чьи топики, комментарии и редакторская правка в состоянии прорваться сквозь неприступную стену автоматизированных ботов и репрессии богов-админов? Пишет старая гвардия! Пишет когорта полиархов, захвативших ключевые посты на ранних этапах становления Википедии и создавших практически неодолимый барьер бюрократических правил и препон для того, чтобы отбить охоту у новичков писать для «единственно свободной энциклопедии».

Сочную фактуру этих запретов вы найдете у Тома Симонайта, я лишь назову самое вопиющее — увенчавшиеся победой подковерные интриги, которые саботировали усилия Wikimedia Foundation (структура, возглавляемая в свое время Джимми Уэйлсом) по внедрению визуального редактора (Visual Editor), призванного облегчить вхождение новых авторов в контекст Википедии благодаря графической надстройке над гиковским wikitext’ом.

К чему же пришла Википедия? Если не злоупотреблять митинговым жаргоном (тирания, тоталитаризм и т. п.), то «единственно свободная энциклопедия» эволюционировала за 12 лет от полиархии к абсолютной пародии на геронтократию! Обратите внимание: именно к пародии, а не подобию! Чистейшее карнавальное действие, единственно доступное для творчества народных масс. Народных масс, переданных самим себе в управление!

Соберите людей в кучу и дайте им организоваться. Что вы получите? Различные вариации интернет-форума, тюремной зоны, армейской дедовщины или островной жизни из романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Всё, других вариантов не бывает. И никогда в истории не было. «Низы» очень быстро реструктурируют аморфную анархическую форму сосуществования в жесткую иерархию по типу «салага — дембель», «блатной — мужик — опущенный», «участник форума — админ-ефрейтор» и т. д. со всеми известными атрибутами («свита», «приближенные к телу», «советники», «подпевалы», «скоморохи», «прислуги», «шныри» и т. п.).

При любом случае двух вещей в народной самоорганизации не будет никогда: во-первых, полноценной геронтократии (в лучшем случае — меритократия, основанная на грубой силе либо таланте приспосабливаться, интриговать, но никак не по знаниям); во-вторых, полноценной свободы. Той самой свободы, что по наивности Джимми Уэйлс прописал в девизе своего детища.

P.S. Дабы не возникло снова неадекватного восприятия, прямым текстом доношу до читателей, что мне Википедия как продукт нравится и я считаю ее одним из величайших достижений современного человечества. Другое дело, что Касталия мне нравится еще больше :-).

К оглавлению

Почему дети ненавидят школу, или Тревожные мысли об Apple

Сергей Голубицкий

Опубликовано23 октября 2013

Даже люди, никогда в руках не державшие гаджеты из Купертино, знают, что вчера прошла презентация новых продуктов Apple. Не подумайте только, что задумал пережевывать в очередной раз то, что читающую публику заставляют пережевывать с раннего утра все СМИ: ни доказывать, что беспрецедентно длинная линейка превосходных по качеству интеграции в экосистему новых продуктов гарантированно обеспечит бумагам компании рост до 800 пунктов уже к весне 2014 года (мое личное убеждение), ни злобно скрежетать зубами и брюзжать, что «Ёпл уже не тот», «Уолл-стрит разочарован, потому что ждал другого» (чего, интересно, ждал — анонса силосной установки или страпона из нанотехнологий?) я не собираюсь: пусть каждый оценивает событие в меру собственной испорченности. А вот что собираюсь, так это рассказать две забавные истории, с которыми познакомился на очень уважаемом мною портале Slate, а затем интерполировать их сначала на контекст Apple, а затем шире — на всю западную цивилизацию.

История первая. Международная благотворительная организация One Laptop Per Child в рамках программы, цели которой определены самим названием этой организации, провела эксперимент (вернее, не эксперимент, а пилотное испытание подхода): детям из двух наиглухейших эфиопских деревень подарили 40 планшетов под управлением Android OS. Деревня была и в самом деле уникальная: поголовная неграмонтность (то есть полные 100%!), дети в жизни не видели вообще ничего, кроме верблюдов (или, как политкорректно пишет журналистка Катерина Мангу-Ворд, «ни дорожных знаков, ни этикеток на продуктах, ни какой бы то ни было печатной продукции»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: