Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 210

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 210

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 210 краткое содержание

Раскаяние Обамы, или Чем кореша в третьем колене отличаются от корешей во втором Автор: Сергей Голубицкий

Живём длинно. Об украинском протесте, «коктейлях Молотова» и окситоциновой волне Автор: Дмитрий Шабанов

Новые деления на галактической линейке Автор: Дмитрий Вибе

«Даже если вы ничего не поняли, вам придётся отвечать на ближайшем экзамене» Автор: Сергей Голубицкий

Планшет советского офицера Автор: Василий Щепетнёв

Обсуждение перехода от гермафродитизма к раздельнополости как пример неклассического развития естественнонаучной гипотезы Автор: Дмитрий Шабанов

Коммуникационные технологии на службе народа... или власти Автор: Сергей Голубицкий

MOOC как будущее образовательного процесса: за и против Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокПочему цимес, который нашел Карл Икан в Apple, Тиму Куку совсем не нахес Автор: Сергей Голубицкий

Экспорт софта в 2013 году десятикратно обогнал экономику! Автор: Михаил Ваннах

...И заплатил «Айфоном»: Apple готовит пуск своей платёжной системы Автор: Евгений Золотов

Acer рапортует о четвёртом подряд квартальном убытке, но по-прежнему не может понять, что не так с бизнесом Автор: Сергей Голубицкий

Обновляйся, или Как Twitter зарабатывает на рефрешах Автор: Олег Нечай

Лихорадочный шопинг Yahoo! как симптом корпоративного будущего Автор: Игорь Емельянов

ПромзонаБюстгальтер Ravijour расстёгивается рядом с любимым человеком Автор: Николай Маслухин

Объёмная клавиатура для сенсорных экранов Автор: Николай Маслухин

Умный и безопасный почтовый ящик для многоквартирного дома Автор: Николай Маслухин

ТехнологииАвтоцензор для Google Glass и носимых камер Автор: Андрей Васильков

Что «Злые птички» напели АНБ (и кто ещё «стучит» с вашего смартфона)? Автор: Евгений Золотов

8 интернет-сервисов, которые можно использовать офлайн Автор: Олег Нечай

Новые атомные часы обеспечат рекордную точность Автор: Андрей Васильков

Нейтральная Сеть: лучше понять, чем распрощаться Автор: Евгений Золотов

«Любовь Орлова» и другие «призраки»: почему мы до сих пор теряем корабли? Автор: Евгений Золотов

Не «Биткойном» единым: альтернативные криптовалюты Автор: Олег Нечай

«Умные» вещи с открытыми исходниками: чудачество или перспектива? Автор: Евгений Золотов

ГидПять простых советов по вводу текстов на сенсорных экранах Автор: Олег Нечай

Новостное приложение Paper от Facebook сможет заменить стандартный клиент соцсети Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 210 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

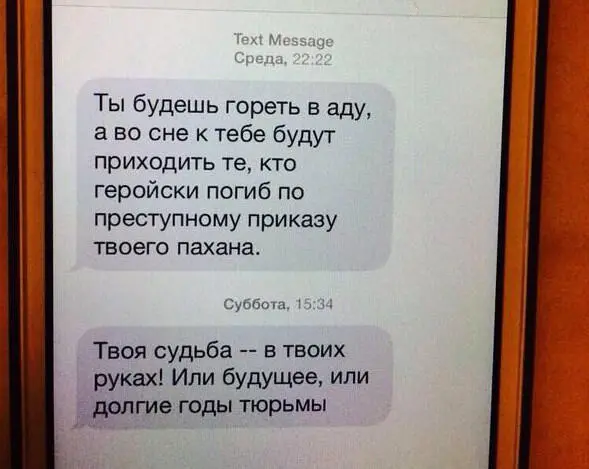

Почему все непременно должны были подумать на власть? Потому что сигнатура у акции феноменально тупая! Начиная со ставки на то, что человека, созревшего до уличного протеста, может испугать или остановить жалкая эсэмэска, и заканчивая убогим выбором самой технологии для ведения пропаганды.

Определённую подсказку о корнях СМС-агитации можно получить из другой истории странного участия коммуникационных технологий в политической жизни общества. Так, тоже на днях все депутаты Партии регионов получили на свои мобильные телефоны забавные сообщения:

Ответственность за суровый наезд взяла на себя молодёжная организация «Молодая Беларусь». «Это сознательная позиция, это не гопническая позиция угроз, а попытка достучаться до сознания украинских провластных депутатов и напомнить им об интересах украинского народа», — поделился оригинальной концепцией один из активистов молодёжной кибербанды из братского государства.

Вот такие вот забавные истории мы узнаем сегодня о пользе, которую могут приносить ИТ-технологии, находящиеся на службе то ли народа, то ли власти. При любом раскладе — весьма поучительно. И печально.

К оглавлению

MOOC как будущее образовательного процесса: за и против

Сергей Голубицкий

Опубликовано29 января 2014

Сегодня наш разговор — о феномене MOOC, с которым консенсус мнений связывает представление о будущем образовании. Massive Open Online Course (MOOC), массовые курсы открытого онлайн-обучения — это новомодное направление в дистанционном образовании, претендующее на оптимальное сочетание современных дидактических методик с иллюзией тотального образования масс, поразившей мозг западной цивилизации. (Притом что аналогичная иллюзия отравила в своё время на десятилетия вперёд рынок труда в Советском Союзе — каждому колхознику по университетскому диплому!)

Термин MOOC придумали в 2008 году Дэвид Кормиер из канадского Университета острова принца Эдуарда (University of Prince Edward Island) и Брайен Александер из Национального института технологий в либеральном образовании (National Institute for Technology in Liberal Education). Экзотика вузов, в недрах которых зародилась шальная мысль MOOC, — это не случайность, а, на мой взгляд, закономерность, поскольку сама концепция массовых курсов открытого онлайн-обучения страдает маргинальной зависимостью как раз от либерально-провинциальных иллюзий. А именно: образование будущего должно быть а) массовым, б) демократичным.

С массовостью все понятно, а под демократичностью понимаются две вещи: во-первых, образование должно быть доступным любому желающему — то есть в идеале бесплатным; во-вторых, оно должно быть элитарным, в противном случае рушится вся конструкция: если студенту Принстона доступны знания, которые недоступны выпускнику MOOC, — значит, образовательный процесс организован неправильно (это не я так думаю, а идеологи MOOC).

Из этих красивых иллюзий, как я уже сказал, в 2008 году родилось массовое движение, которое охватило, по крайней мере в Соединённых Штатах Америки, лучшие вузы страны. Со стороны это выглядит трудовым почином или шефством, взятым элитными школами над неграмотными толпами, которые — гипотетически! — должны быть охвачены жаждой полноценного образования.

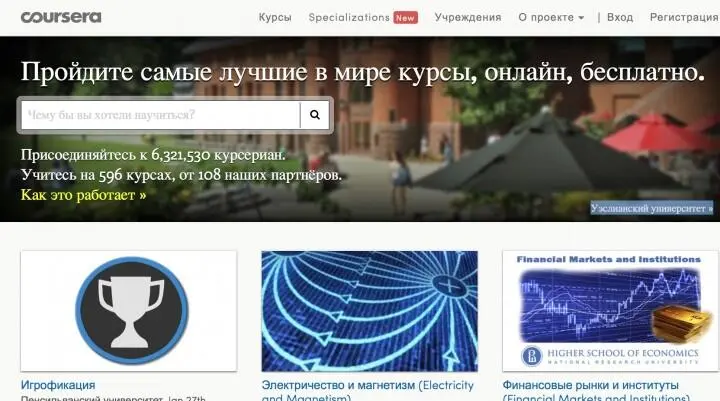

Сегодня в США три масштабных MOOC-площадки (на самом деле их на порядок больше, но эти — наиболее массовые и популярные): edX, учреждённая ни много ни мало Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом, Udacity, структура, возникшая на базе программы по информатике Стэнфордского университета, и Coursera, детище стэнфордских профессоров Эндрю Нг (по другой версии он Ын, но по-любому — китаец) и Дафной Келлер.

Есть MOOC и в других частях света: Iversity в Германии (300 тысяч студентов, больше, чем где-либо в Европе), Open Univercity в Великобритании, Crypt4you в Испании, OpenupEd — детище образовательных структур Евросоюза, EduKart в Индии и т. д. Американцы начали первыми, поэтому размах их MOOC вне конкуренции: 1,6 миллиона слушателей (вернее, пользователей) в edX, столько же — в Udacity, и целых 6,3 миллиона — в Coursera.

Учебные программы поражают разнообразием и величием преподавательского состава. Возьмём Coursera: более 500 (!!!) курсов, представленных классическими текстовыми материалами (учебные пособия, проверочные задания, ключи к упражнениям и т. п.), аудиолекциями и видеоматериалами. Академическую поддержку Coursera оказывают 33 крупнейших североамериканских университета (в том числе и элитные Принстон, Стэнфорд, Джонс Хопкинс, Калифорнийский технологический институт, Эдинбургский, Торонтский, Колумбийский и Пенсильванский университеты). Под академической поддержкой понимаются не просто предоставление университетами своих учебных материалов и дидактических наработок, но и прямое участие преподавательского корпуса в учебном процессе.

Откуда берутся преподаватели в учебных программах MOOC? Ведь образование в них массовое — а значит, бесплатное: неужто профессура трудится «за так»? На голом, так сказать, энтузиазме? Ситуация разруливается просто: учебные программы современных MOOC делятся на две категории: практически все они предоставляют бесплатный допуск в большей части своих курсов, однако «студенты» получают вместо полноценного образовательного процесса «ознакомление» с учебными материалами: полистать учебники, послушать аудиозаписи лекций.

Интерактивность (то есть работа с преподавателем) предполагает уже подписную основу (обычно ежемесячная — правда, весьма демократичная — оплата). За деньги «студент» MOOC получает не только возможность работать один на один со своим тьютором, который и контрольное задание проверит, и на возникшие в процессе изучения вопросы ответит, но и, в случае успешного прохождения выпускных «экзаменов», станет обладателем полноценного сертификата об окончании курса и получении соответствующих знаний в определённой области.

Как видите, всё у MOOC, как у взрослых (то есть — в стационарных вузах), однако в несопоставимо более массовых пропорциях: ну кто ещё на планете, кроме Coursera, может похвастаться 6 миллионами курсантов?! Что же тогда с MOOC не так? К чему я вообще завёл этот разговор?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: