Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 219

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 219

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 219 краткое содержание

Сенат США против одесского кибер-Привоза Автор: Михаил Ваннах

Как интернет-экономика зарабатывает на украинской беде Автор: Михаил Ваннах

Суперкомпьютеры и суперсерверы: сегодня падение, а завтра подъём? Автор: Михаил Ваннах

Промзона8 часов из жизни аэропорта Лос-Анджелеса на одном фото Автор: Николай Маслухин

Система шумоподавления для окон Автор: Николай Маслухин

Встроенный в колесо буксир поможет авиалайнерам маневрировать на земле Автор: Николай Маслухин

Tesla усиливает защиту своих автомобилей титановым щитом Автор: Николай Маслухин

Разработан подстаканник для беспроводной зарядки телефона в автомобиле Автор: Николай Маслухин

ТерралабAndroid и автономность: как решают проблему производители Автор:

ТехнологииЗащита удалённых хранилищ: ключи в руках и в облаках Автор: Андрей Васильков

На подзарядку становись! Электрокипячение мозгов в домашних условиях Автор: Евгений Золотов

Как Dropbox распознаёт пиратские файлы Автор: Андрей Васильков

Фальшивые «соты», неправильный «мёд»: кто и для чего ломает сети сотовой связи? Автор: Евгений Золотов

Как хакеры используют QR-коды для взлома систем Автор: Олег Нечай

Intel Edison: компьютер размером с карту SD становится умнее Автор: Андрей Васильков

Дорогу киборгам! Кибатлон и рамки разумного Автор: Евгений Золотов

Гуманоидные роботы по гуманной цене Автор: Андрей Васильков

Ода красивому коду Автор: Евгений Золотов

Гея и (как бы) хозяин природы: ждёт ли Чили новое Великое землетрясение? Автор: Евгений Золотов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 219 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это всё к тому, что время работы смартфонов на Android на самом деле оставляет желать много лучшего. День, максимум два — это всё, на что они способны. Разумеется, есть и исключения, но о них ниже. А сейчас мы разберёмся, какие методы используют разработчики, чтобы «выиграть» лишние часы и уменьшить аппетит своих устройств.

Компания Samsung, признанный лидер рынка смартфонов образца 2014 года, борется за автономность только в своих флагманских решениях. Это, конечно, обидно, но и вполне понятно: увеличение продолжительности работы при сохранении габаритов устройства — процесс непростой и дорогостоящий. В некоторых версиях Samsung Galaxy S4 и Galaxy Note 3 используется фирменный чипсет Samsung Exynos 5 Octa, который умеет включать разные кластеры ядер в зависимости от сложности задачи. Если вы решили поиграть, то активируются мощные ядра ARM Cortex-A15, если же смартфон находится в режиме ожидания и изредка принимает звонки, то трудятся экономичные Cortex-A7. К сожалению, применение такого хитрого процессора не дало заметного прироста работы в случае Galaxy S4: в активном режиме эксплуатации он работает менее суток — ровно столько, сколько версия с «обычным» 4-ядерным процессором Qualcomm.

В Galaxy Note 3 используется более новая версия Samsung Exynos 5 Octa, плюс разработчики хорошенько поколдовали над системным программным обеспечением и установили батарею на 3 200 мАч (против 2 600 у Galaxy S4). В итоге «фаблет» Samsung может проработать до двух с половиной дней и получил примерно 15-процентное преимущество по времени «автономки» над версией этого же аппарата с железом Qualcomm. Это очень неплохой результат для громадного 5,7-дюймового смартфона.

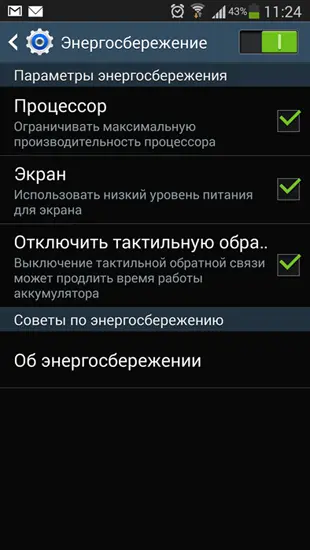

При этом во всех флагманских аппаратах Samsung есть специальный режим энергосбережения, который можно активировать в настройках. Он ограничивает частоту процесса и делает ещё пару–тройку полезных «финтов ушами», что, по моим ощущениям от использования Galaxy S4, позволяет продлить время работы процентов на 10–15.

Интересно будет посмотреть, как поведёт себя Galaxy S5: у него ведь вторая версия чипсета Samsung Exynos Octa от Galaxy Note 3, хотя и менее ёмкая батарейка (2 800 мАч). Зато есть необычный режим, делающий экран черно-белым. В ситуации, когда вам ещё предстоит полдня мотаться по городу, а уровень заряда аккумулятора не превышает 5%, он якобы позволяет смартфону проработать ещё несколько часов.

У компании LG — свои методы: в модели G2 (опять же, флагманской) инженеры использовали память GRAM. За счёт этого удалось добиться следующего: смартфону не требуется автоматически перерисовывать изображение на дисплее по 60 раз в секунду, как это бывает при использовании привычных комплектующих. Разработчики не без гордости сообщают, что такой ход позволил продлить время работы смартфона на 10%. Так или иначе, с автономностью у G2 все действительно неплохо: дня полтора аппарат «живёт».

Обратите внимание: все перечисленные выше методы — пусть они и вполне эффективны — приводят лишь к небольшому приросту автономной работы. Безусловно, 10 или 15 процентов — это лучше нуля, но подобные технологические ухищрения пока не способны кардинально решить проблему автономности устройств под управлением Android. Практика показывает, что единственный метод решения этого вопроса — установка в смартфон мощного аккумулятора. Да, способ определённо не столь изящный, как память GRAM или черно-белый режим экрана, зато куда более действенный.

Пожалуй, пионером в области экспериментов с ёмкостью аккумулятора андрофонов стала Motorola. В начале 2012 года компания выпустила специальную версию смартфона RAZR — RAZR Maxx. Она получила аккумулятор на 3 300 мАч, то есть почти в два раза более ёмкий, чем у оригинала. Это самым положительным образом сказалось на времени автономной работы: RAZR Maxx требовалось заряжать раз в 3–3,5 дня. В Россию устройства Motorola, напомню, не поставляются с начала 2011 года, так что RAZR Maxx и ряд его наследников от американской компании распространения на отечественном рынке не получили. (Хотя, конечно, единичные энтузиасты заказывали себе их из-за рубежа.)

Так бы и жили россияне без долгоиграющих андрофонов, но в начале 2013 года в продаже появился смартфон Highscreen Boost с батареей ёмкостью в 4 160 мАч. Если ни в чём себе не отказывать, то он разрядится в конце пятого дня. Если же не злоупотреблять просмотром видео и играми, то аппарат сможет проработать до недели. Подобных результатов удалось добиться не только за счёт мощного аккумулятора, но и благодаря грамотному подбору комплектующих: так, в Highscreen Boost установлен экран с разрешением 540×960 точек и диагональю 4,3 дюйма. Для сравнения: в Lenovo P780 с батареей на 4 000 мАч разработчики задействовали 5-дюймовый HD-дисплей; в итоге время работы, которое в теории должно быть сравнимым с таковым у Highscreen Boost, сократилось примерно на полтора дня. Lenovo P780 по этому параметру мало отличается от RAZR Maxx.

Учитывая уникальность Highscreen Boost и отсутствие прямых конкурентов, аппарат разошёлся весьма внушительным тиражом. В итоге было принято решение о развитии линейки андрофонов-долгожителей. Летом 2013 года начались продажи Highscreen Alpha R, в котором была реализована «двухбатарейная» концепция. Она подразумевает комплектацию устройства двумя сменными аккумуляторами разной ёмкости — в данном случае на 2 000 и 4 000 мАч. В сумме они давали около 5–7 дней автономной работы, и это несмотря на наличие в смартфоне экрана Full HD. Любопытно, что Highscreen Alpha R базируется на чипсете MediaTek MT6589T, который изначально не предполагал работы с батареями разной ёмкости: в каждом конкретном случае контроллер питания настраивался под один аккумулятор, установленный в ту или иную модель смартфона. Но по заказу Highscreen компания MediaTek внесла изменения в системное программное обеспечение чипсета, добавив в него такую фишку. (Теперь эта опция на базе идеи Highscreen доступа всем партнёрам MediaTek.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: