Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 222

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 222

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 222 краткое содержание

Элои и морлоки профессора Оливера Карри Автор: Михаил Ваннах

О пользе агитации и пропаганды Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокРоссийский стартап обещает покончить с роумингом и офлайном с помощью спутников Автор: Андрей Васильков

IBM представила первые серверы OpenPOWER Автор: Андрей Васильков

WhatsApp развивается и бьёт рекорды популярности Автор: Андрей Васильков

ПромзонаПовседневный дизайн: переизобретение топора Автор: Николай Маслухин

Самые быстрые лифты в мире появятся в Китае Автор: Николай Маслухин

Необычная архитектура: выдвижной фасад для небоскребов Автор: Николай Маслухин

ТехнологииКак малоизвестная функция iOS 7 сможет изменить мир Автор: Олег Нечай

Живое или нет? Об алгоритмах чтения следов (точнее, их отсутствии) Автор: Евгений Золотов

Совет Федерации озабочен «цифровым суверенитетом» Автор: Михаил Ваннах

Клавиатура? Вредная привычка, только и всего! Автор: Евгений Золотов

Америка решилась на «красную кнопку» в мобильнике. Поможет ли? Автор: Евгений Золотов

Дешёвый космос Элона Маска: SpaceX приступила к коммерческой эксплуатации вертикальной посадки Автор: Евгений Золотов

Гид10 сетевых задач, которые можно выполнить, никуда не залогиниваясь Автор: Олег Нечай

Цифровой журнал «Компьютерра» № 222 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку FireChat можно использовать анонимно, то есть без авторизации, он может быть чрезвычайно безопасным. В случае с MCF не только невозможно определить, кем именно являются анонимные участники чата, но нельзя даже удалённо взломать телефон, поскольку он не подключён к интернету. Эта особенность MCF и FireChat делает их особенно востребованными в странах с недемократическими режимами, власти которых стремятся контролировать общение в интернете.

Читая про все эти удивительные перспективы, невольно задаёшься вопросом: а почему же такая потрясающая функция не вызвала бури восторгов у потребителей? Может, просто потому, что специалисты, да и сама Apple по какой-то причине не стали объяснять, что беспроводные сети ячеистой топологии (одной из сложнейших) теперь стали доступны владельцам любых устройств под управлением iOS 7?

А возможно, причина в другом: львиную долю рынка мобильных устройств занимают аппараты под управлением Android, так что до реализации поддержки ячеистых сетей в этой операционной системе такую технологию вряд ли можно считать по-настоящему массовой.

Интересно, что разработчик FireChat уже предлагает мобильное приложение Open Gardenдля Android, а также iOS, Windows и OS X, однако это не клиент для обмена сообщениями, а средство для раздачи интернета между объединёнными в ячеистую сеть устройствами, обеспечивающее наилучшее подключение из всех доступных технологий, включая Wi-Fi, Bluetooth и 3/4G.

Между тем в Google, похоже, также намерены взять на вооружение аналог MCF: старший вице-президент компании Сундар Пичай дважды упоминалячеистые сети в недавнем выступлении на конференции SXSW как перспективную технологию в области домашней автоматизации и носимых устройств. А поскольку и Apple, и Google — как основные поставщики операционных систем для мобильных устройств — закладывают мощную базу для создания приложений на базе автоматически конфигурируемых ячеистых сетей, это только вопрос времени, когда технология, со всеми её потрясающими возможностями, по-настоящему выйдет на рынок.

Общедоступные технологии ячеистых беспроводных сетей позволят разработчикам создавать приложения для развёртывания компактных частных или публичных «интернетов», ограниченных во времени и пространстве. Такие сети могут оказать не меньшее воздействие на способы свободного распространения информации в современном мире, чем это сделал в своё время «большой» интернет. Связь, возможная практически в любом месте и в любой ситуации, — это серьёзный удар по всем политическим режимам, которые пытаются так или иначе установить контроль над средствами коммуникации. При этом виртуальные беспроводные «мини-интернеты» могут вовсе не иметь выхода в Глобальную сеть, которую способны контролировать государства и крупные провайдеры «на уровне кабеля». И если это не та актуальная технология, которая действительно способна изменить мир, то только до поры до времени.

К оглавлению

Живое или нет? Об алгоритмах чтения следов (точнее, их отсутствии)

Евгений Золотов

Опубликовано25 апреля 2014

Среди множества трудноформализуемых задач, решать которые с помощью вычислительной техники кажется невозможным, а без неё — нереальным, есть удивительная проблема, на первый взгляд лишённая практического смысла. Все согласятся, что есть смысл в создании искусственного интеллекта. Как и в обратной задаче — установить, является ли собеседник разумным, — он тоже вроде бы имеется. Но поскольку ни в том ни в другом мы пока не преуспели, что если ограничиться меньшим — научиться хотя бы распознавать, является ли источник, порождающий поток информации, живым ?

Звучит... сомнительно, знаю, но пожертвуйте пять минут — и вы тоже проникнетесь тайным очарованием этой головоломки. Да ведь и речь пойдёт не о математике. Как раз сейчас пишется финал замечательной истории, более полувека дразнившей учёных и пугавшей военных: наконец удалось ответить на вопрос о происхождении звукового сигнала, проходящего в научных фонотеках под кодом «bioduck».

Если верить океанологам (а не верить им, вообще говоря, оснований нет), первыми услышали этот сигнал экипажи британских подводных лодок, патрулировавших Индийский и Южный океаны в 60-х годах прошлого века. А одна из ранних записей, дошедших до наших дней и свободно доступных публике, сделана биологами в ноябре 1964-го близ островов Росса (почти Антарктида). С тех пор этот звук многократно фиксировали гидрофоны в разных районах Южного полушария, но до самого последнего момента источник оставался неизвестным.

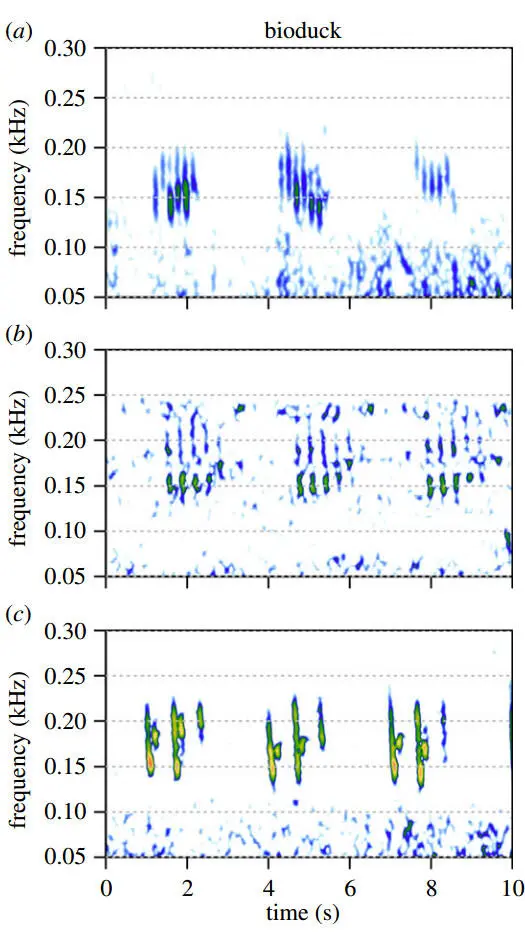

Чисто технически bioduck — это серия понижающихся в тоне коротких акустических импульсов. В серии, как правило, три, но иногда и четыре–пять «посылок», каждая из которых начинается на частоте в 300 Гц и быстро снижается до 50 Гц; присутствуют незначительные гармоники, достигающие килогерца. Серии следуют со строгой цикличностью в несколько секунд (1–3), выдерживаемой до десятых долей секунды. Название было дано по единственной, напрашивающейся аналогии: звук очень напоминает кряканье обычной утки, вот его и назвали «bio duck» (что в литературном переводе на русский «как бы утка»; встречаются разные варианты написания: слитное, раздельное и дефисное). Вот, послушайте, не торопитесь(лучше в наушниках). Это оригинальная запись 1964 года, сделанная изучавшими морских леопардов биологами, наткнувшимися на «утку» случайно и отметившими её особо (можете сразу перемотать к третьей минуте). А воти вотболее современные записи, уже на цифровой аппаратуре.

Если вам трудно анализировать на слух, выше приведены спектрограммы нескольких сигналов за последние десять лет. Автоматические гидрофоны фиксируют bioduck регулярно, и кое-кто из исследователей даже пыталсянаучить компьютеры детектировать его — в частности по заказу австралийских ВМС.

Каким тут боком военные? Предположение, что издаёт загадочный звук какое-то животное (пингвин или кит), было сделано ещё в 60-х, однако конкретного вида живых существ, генерирующего именно такой сигнал, наука не знала. Не удивительно, что в НАТО подозревали Советский Союз, а мы, вероятно, подозревали НАТО: так вполне мог проявлять себя какой-нибудь секретный эхолокатор! И ещё в 2004 году военный департамент Австралии, например, считал установление происхождения bioduck одной из приоритетных задач для обеспечения безопасности подводного флота.

Автоматически выделить bioduck из фонового шума нетрудно, очень уж характерная у него форма. Отчётливые импульсы, перемежающиеся промежутками тишины: строгая структура, хорошая ограниченность по частотам, и вместе с тем — абсолютная необъяснимость! Кто и для чего, что и почему порождает эти импульсы? Живой ли организм? Электроника ли кораблей? А может быть, природные феномены? Не стесняйтесь предложить свой вариант: в конце концов, эта загадка мучила учёных больше пятидесяти лет. Пока в феврале 2013-го её всё-таки не решили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: