Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 223

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 223

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 223 краткое содержание

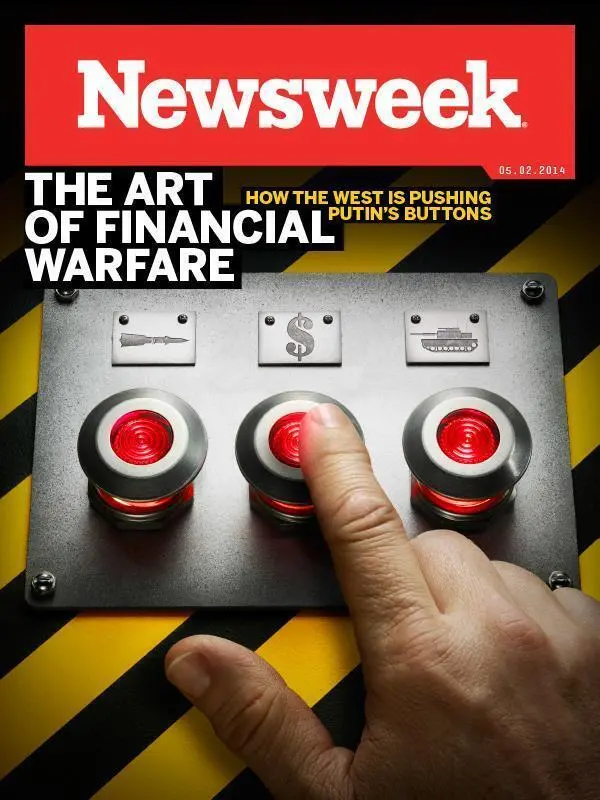

Как ИТ породили американское финансовое сверхоружие Автор: Михаил Ваннах

IT-рынокЧто нашли в могильнике Atari, или Тридцать лет Великому краху видеоигр Автор: Евгений Золотов

«Айпад» чихнул, у планшеток простуда: что случилось с самым перспективным мобильным устройством XXI века? Автор: Евгений Золотов

ПромзонаКонцерн Nissan разработал специальное грязеотталкивающее покрытие для автомобилей Автор: Николай Маслухин

MobileФотофон: мобильный гибрид от Samsung Автор: Андрей Васильков

ТехнологииЭкскурсия по дата-центру SAFEDATA «Москва-II» Автор: Компьютерра

Счёт на сантиметры: как и для чего строят «высокоточную GPS»? Автор: Евгений Золотов

8 странных футуристических предсказаний, которые так и не сбылись Автор: Олег Нечай

Гид5 способов найти всё нужное на крупных веб-сервисах Автор: Олег Нечай

Цифровой журнал «Компьютерра» № 223 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поэтому, если Office of Foreign Assets Control (OFAC, Управление по контролю иностранных активов Казначейства США) включает то или иное физическое лицо или корпорацию в свой «чёрный список», то они оказываются отрезанными от возможности совершать сделки в долларах и практически отрезанными от возможности совершения внешнеторговых сделок. Юридической базой служат решения OFAC по «заморозке» активов «мишеней», находящихся под юрисдикцией США, и гигантские штрафы, накладываемые на каждого, кого уличат в ведении бизнеса с этими лицами и корпорациями.

Но, как учил Бисмарк, намерения — ничто, а возможности — все. И возможности контролировать такие запреты предоставили именно дешёвые, высокопроизводительные и всепроникающие компьютерные системы финансовых организаций. Поскольку никто из них не хочет рисковать, то в платёжные системы встроены «фильтры», блокирующие любой перевод в адрес жертв списка OFAC. Работают они очень чётко: так, JPMorgan осуществляет платежей на $4 трлн в день, но 26 марта его фильтры заблокировали перевод в $3 080 посольству России в Казахстане от попавшего под санкции банка «Россия»…

Пополняются списки автоматически — по эдакому аналогу RSS-канала, на который подписаны практически все финансовые организации. Дополнения к списку мгновенно вступают в силу… И это довольно опасно! Бартером современная экономика обойтись не может; вспомните, какой бардак царил в начале девяностых, когда эта архаика процветала. Возить чемоданы «нала»? Ой… Отказаться от доллара? Ну, китайцы охотно перейдут на юани в торговле с нами, но обрадует ли это нас? Простых решений у этой проблемы нет: финансовый оборот есть аналог системы кровоснабжения мирового хозяйства, и тот, кто его контролирует, может забивать его тромбами, учиняя инфаркты и инсульты…

Какой может быть ответ на данную угрозу и данный вызов? Трудно сказать. Это сложнее, чем радар для борьбы с невидимками: больно уж объёмисты мировая экономика и наша вовлечённость в неё… Главное пока — вовремя осознать опасность!

К оглавлению

IT-рынок

Что нашли в могильнике Atari, или Тридцать лет Великому краху видеоигр

Евгений Золотов

Опубликовано28 апреля 2014

Начиная неделю, всегда стараешься отыскать тему яркую, резонансную. Но в этот раз такая тема была — буквально! — найдена на помойке. В минувшие выходные группа энтузиастов вскрыла промышленный могильник на окраине провинциального городка в американском штате Нью-Мексико, надеясь найти свидетельства полумифических событий, имевших место более тридцати лет назад. И хоть сам по себе хлам, который уже удалось извлечь и который, как надеются, оттуда ещё извлекут, нынче почти ничего не стоит (даже у коллекционеров), вспомнить те события интересно и полезно. О чём речь? О миллионах захороненных картриджей Atari и Великом крахе видеоигр 1983 года.

Начало 80-х годов было для индустрии видеоигр временем весьма бурным. Тогда они ещё были просто видеоиграми, не «компьютерными», поскольку бал правили игровые приставки — простецкие аппараты на первых 8-битных микропроцессорах, с единицами килобайт памяти, ROM-картриджами, без клавиатуры, но подключавшиеся к телевизору и позволявшие резаться в Pac-Man’a, Pong, Arkanoid и им подобные игрушки сколько душе угодно. Приставки продавались миллионами, десятками миллионов экземпляров, а самой популярной была Atari 2600— увидевшая свет ещё в конце 70-х, но до сих пор позволявшая Atari чувствовать себя королём.

Полки магазинов были завалены играми, от копеечных до чувствительно дорогих ($50 за дистрибутив и сегодня недёшево!), но публика не скупилась: в воздухе витало то редкое, восхитительное чувство свершающейся технической революции — и каждый, в чьём доме поселилась игровая приставка, с полным правом считал себя сопричастным! Каждый день рождались новые цифровые стандарты, новые торговые марки, велись какие-то фантастические эксперименты над интерфейсами будущего (шутка ли, Atari, говорят, училась читать мысли!) Короче говоря, год 1983-й должен был стать лучшим годом в истории видеоигр. Однако случилось то, чего никто не ждал. Вместо расцвета индустрию ждало почти полное забвение на много лет — и когда «цифровое солнце» выглянуло вновь, игровой мир изменился до неузнаваемости.

О причинах спорят до сих пор. Впрочем, спорить скорее можно о том, какая из нескольких причин сыграла роковую роль, потому что было их предостаточно. Одной из несомненных проблем уже к началу 83-го стало затоваривание: на рынке присутствовали буквально десятки несовместимых друг с дружкой приставок. Помимо известных марок — вроде новенькой Atari 5200 и уже устаревшей, но всё ещё популярной Atari 2600 (кстати, несовместимых даже между собой) — были Magnavox Odyssey, Vectrex, ColecoVision и масса таких, о которых нынче уже никто и не помнит. Выпустить собственную приставку считали необходимым не только компании, занимавшиеся микроэлектроникой, но даже крупные розничные торговые сети. Кто-то производил свои приставки, кто-то клонировал чужие, и все старались обойти конкурентов хоть чуть-чуть, постоянно накручивая функционал без оглядки на совместимость.

Между тем уже занялась заря «игровых» компьютеров. Вслед за претендующими на профессионализм Apple II и IBM PC в продаже появились сравнительно дешёвые и слабенькие, но всё-таки полноценные бытовые ПК. Их общей чертой были 8-битные процессоры, оперативная память, достигавшая заветных 64 килобайт (полная 16-битная страница!), многоканальный звук, цветное изображение на обычном ТВ. Commodore PET, VIC-20 и C64, TRS-80, Atari-400, BBC Micro, ZX Spectrum — все они стоили ощутимо больше стодолларовых игровых приставок, зато и не имели присущих последним ограничений, с которыми натурально можно было только лишь играть. В ту пору в ходу был рекламный слоган: стоит ли покупать приставку и отвлекать ребёнка от школы, если можно купить компьютер и подготовить его к университету?

Появление бытовых компьютеров и игрового софта для них — с богатой графикой, нетривиальным сюжетом — подчеркивало убогость приставочных игрушек. Игры, как и приставки, тогда лепили все кому не лень — и нет ничего удивительного в том, что основная масса их была, как мы выразились бы сейчас, абсолютным шлаком. Кстати, одним из эпических провалов тех времён принято считать игрушку E.T.для Atari 2600, попавшую на прилавки к новому 1983 году: за ней закрепилось звание чуть ли не самой халтурной игры всех времён и народов — и, по иронии судьбы, именно она стала символом разразившегося в том году краха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: