Денис Колисниченко - Linux: Полное руководство

- Название:Linux: Полное руководство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука и Техника

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94387-139-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Колисниченко - Linux: Полное руководство краткое содержание

Данная книга представляет собой великолепное руководство по Linux, позволяющее получить наиболее полное представление об этой операционной системе. Книга состоит из трех частей, каждая из которых раскрывает один из трех основных аспектов работы с Linux: Linux для пользователя, сетевые технологии Linux (и методика настройки Linux-сервера), программирование Linux. В книге охвачен очень широкий круг вопросов, начиная с установки и использования Linux «в обычной жизни» (офисные пакеты, игры, видео, Интернет), и заканчивая описанием внутренних процессов Linux, секретами и трюками настройки, особенностями программирования под Linux, созданием сетевых приложений, оптимизацией ядра и др.

Изложение материала ведется в основном на базе дистрибутивов Fedora Cora (Red Hat) и Mandriva (Mandrake). Однако не оставлены без внимания и другие дистрибутивы SuSe, Slackware, Gentoo, Alt Linux, Knоppix. Дается их сравнительное описание, a по ходу изложения всего материала указываются их особенности.

Книга написана известными специалистами и консультантами по использованию Linux, авторами многих статей и книг по Linux, заслуживших свое признание в самых широких Linux-кругах. Если вы желаете разобраться в особенностях Linux и познать ее внутренний мир, эта книга — ваш лучший выбор.

Linux: Полное руководство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, ядро обслуживает запросы процессов. Что же такое процесс? Это понятие является базовым в UNIX-подобных системах. Процесс можно представить себе как виртуальную машину, отданную в распоряжение одной задачи. Каждый процесс считает, что он на машине один и может распоряжаться всеми ее ресурсами. На самом же деле процессы надежно изолированы друг от друга, так что крушение одного не может повредить всей системе (сколько раз вы наблюдали в Windows, как сбой одной программы приводил к общему зависанию?).

Каждый процесс выполняется в собственной виртуальной памяти (см, рис. 3.2), в которую никакой другой процесс вмешаться не может. Этим и обеспечивается устойчивость всей системы.

Рис. 3.2. Виртуальная память процесса

Напоминаю, что такое виртуальная память. Каждому процессу разрешено считать, что его адреса начинаются с нулевого адреса и от него наращиваются. Таким образом, в 32-разрядной ОС процесс может адресовать 4 гигабайта оперативной памяти. Механизм виртуальной памяти позволяет процессу думать, что именно столько ему и выделено, хотя физически объем ОЗУ вашей машины — какие-то жалкие 256 Мбайт. Недостающую память заменяет жесткий диск путем записи временно не используемых страниц памяти в раздел подкачки (свопинга).

Разделяемость библиотек между процессами обеспечивается тем, что их код и статические данные отображаются на один и тот же участок физической оперативной памяти.

3.2. Жизнь процесса

Таблица процессов

С точки зрения ядра процесс представляет собой запись в таблице процессов. Эта запись содержит данные, существующие в течение всего времени жизни процесса, и сведения о его состоянии. Размер таблицы процессов позволяет запускать несколько сотен процессов одновременно. Другая важная информация о процессе — например, таблица всех открытых процессом файлов — хранится в его адресном пространстве. Запись в таблице процессов и пространство процесса вместе составляют контекст, или окружение, процесса. В него входят:

♦ PID— идентификатор процесса. Он принудительно назначается планировщиком при запуске процесса.

♦ PPID— идентификатор родительского процесса (о порождении процессов — дальше в этом же параграфе).

♦ TTY— имя управляющего терминала (терминал, с которого запущен процесс).

♦ WD— текущий каталог процесса, от которого отсчитываются относительные пути.

♦ RID, RGID— реальные ID и групповой ID пользователя, запустившего процесс.

♦ EUID, EGID— эффективные ID и GID: см. п.2.1.4.8.

♦ NICE— показатель уступчивости. Процессы выполняются в режиме разделения времени, то есть время центрального процессора делится между готовыми к выполнению процессами с учетом их приоритета. Чем выше показатель уступчивости, тем ниже приоритет.

♦ Переменные окружения.

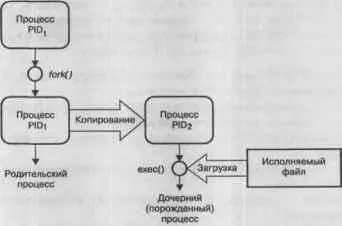

Системные вызовы fork() и exec() или как размножаются процессы

Каждый процесс порождается другим процессом, использующим для этого системный вызов fork() . Таким образом, структура процессов, подобно файловой системе, древовидна. Корнем этого дерева служит init — процесс инициализации системы. Он запускается ядром первым, получает идентификатор 1 и порождает еще несколько процессов (сколько и каких, можно узнать из его конфигурационного файла

/etc/inittab), которые, в свою очередь, при участии пользователя порождают другие процессы.

В результате системного вызова fork() родительский процесс полностью копирует свое окружение, включая адресное пространство, в дочерний, так что в момент рождения дочерний процесс отличается только своим ID. Потом дочерний процесс с помощью вызова exec() загружает в свое адресное пространство какой-нибудь исполняемый файл и начинает исполнять содержащуюся в нем программу.

Может случиться и так, что процесс выполняет вызов exec() без fork() : тогда не возникает нового процесса, но в старом начинает выполняться другая программа. Например, программа loginвыполняется с привилегиями суперпользователя, поскольку ей нужен доступ к файлу паролей. Проверив пароль, она устанавливает себе права зарегистрировавшегося пользователя и выполняет вызов exec() , замещая свой код кодом командной оболочки. После этого из командной оболочки изменить свои привилегии обратно на root нельзя, потому что кода программы loginв текущем процессе уже нет.

Рис. 3.3. Как размножаются процессы

Каждый процесс, завершившись, возвращает родительскому процессу какое-то значение, называемое кодом завершения или кодом возврата. По соглашению разработчиков, нулевой код возврата означает успешное завершение, а ненулевые — разнообразные ошибки. Процесс-родитель может приостановить свое выполнение до завершения потомка и выполнить разные действия в зависимости от возвращенного дочерним процессом значения, а может и не делать этого.

Снимок протекающих в системе процессов — команда ps

Моментальный снимок протекающих в системе процессов можно посмотреть с помощью команды ps( process status ). Без аргументов она покажет список процессов, связанных с текущей консолью (или виртуальным терминалом). Список возможных ключей команды можно, как обычно, получить по команде

ps --help. Вот некоторые полезные из них:

♦ -p <���список_PID>: только процессы с указанными ID;

♦ -u <���список_USERID>: только запущенные указанными пользователями;

♦ -е: все процессы в системе;

♦ -f: полная форма вывода;

♦ -Н: вывод иерархии процессов в форме дерева.

Рис. 3.4. Фрагмент иерархии процессов

Динамика процессов — команда top

Представление о динамике процессов дает команда top. Она выводит список процессов, отсортированный по количеству запятой памяти или использованного процессорного времени, и обновляет его через указанные промежутки времени (по умолчанию через каждые 3 секунды).

Категории процессов

Процессы делятся на три категории:

♦ Системные. Они порождаются ядром особым образом в процессе загрузки и выполняют системные функции (например, планирование процессов или смену страниц виртуальной памяти). Выполняемая ими программа берется не из исполняемого файла, а является частью ядра.

Интервал:

Закладка: