Олег Цилюрик - QNX/UNIX: Анатомия параллелизма

- Название:QNX/UNIX: Анатомия параллелизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Символ-Плюс

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93286-088-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Цилюрик - QNX/UNIX: Анатомия параллелизма краткое содержание

Книга адресована программистам, работающим в самых разнообразных ОС UNIX. Авторы предлагают шире взглянуть на возможности параллельной организации вычислительного процесса в традиционном программировании. Особый акцент делается на потоках (threads), а именно на тех возможностях и сложностях, которые были привнесены в технику параллельных вычислений этой относительно новой парадигмой программирования. На примерах реальных кодов показываются приемы и преимущества параллельной организации вычислительного процесса. Некоторые из результатов испытаний тестовых примеров будут большим сюрпризом даже для самых бывалых программистов. Тем не менее излагаемые техники вполне доступны и начинающим программистам: для изучения материала требуется базовое знание языка программирования C/C++ и некоторое понимание «устройства» современных многозадачных ОС UNIX.

В качестве «испытательной площадки» для тестовых фрагментов выбрана ОСРВ QNX, что позволило с единой точки зрения взглянуть как на специфические механизмы микроядерной архитектуры QNX, так и на универсальные механизмы POSIX. В этом качестве книга может быть интересна и тем, кто не использует (и не планирует никогда использовать) ОС QNX: программистам в Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris и других традиционных ОС UNIX.

QNX/UNIX: Анатомия параллелизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поток можно понимать как любой автономный последовательный (линейный) набор команд процессора. Источником этого линейного кода для потока могут служить:

• бинарный исполняемый файл, на основе которого системой или вызовом группы spawn()запускается новый процесс и создается его главныйпоток;

• дубликат кода главного потока [15] Клонирование многопоточных процессов с помощью fork() — это отдельная песня. Хотя POSIX и предусматривает реализацию ( pthread_atfork() ) такой возможности, до конца не ясно, как это работает. API QNX предоставляет эту возможность, но предупреждает, что пользователь сам отвечает за последствия. Детали механизма pthread_atfork() см. в справочном руководстве QNX.

процесса родителя при клонировании процессов вызовом fork()(тоже относительно главного потока);

• участок кода, оформленный функцией специального типа ( void*()(void*)); это общий случай при создании второго и всех последующих потоков процесса (при создании многопоточных процессов) вызовом pthread_create(). Такую функцию мы будем называть функцией потока. Это наиболее интересный для нас случай.

В первых двух вариантах мы имеем неявное создание (главного) потока и, как следствие, порождение нового процесса. В последнем случае - явное создание потока, которое в литературе, собственно, и именуется «созданием потока». Хотя сущность происходящего относительно исполняющегося потока во всех случаях все же остается неизменной.

Кроме последовательности команд к потоку нужно отнести и те локальные данные, с которыми работает функция потока, то есть собственный стек потока. Во время приостановки системой выполнения (диспетчеризации) кода текущего потока должна обеспечиваться возможность сохранения текущих значений регистров (включая регистры FPU, сегментные регистры) и, возможно, другой специфической информации. Текущее значение этого набора данных, относящихся к выполнению текущего потока, называется контекстом потока. Контекст потока, кроме того, обеспечивает связь потока с его экземпляром собственных данных, о чем мы детально поговорим чуть позже. Детальная структура и объем данных, составляющих контекст потока, определяются не только самой ОС, но и типом процессорной архитектуры, на которой она выполняется (для многоплатформенных ОС, к которым принадлежит и QNX).

В принципе считается, что время переключения контекстов потоков в пределах одного процесса и время переключения контекстов процессов могут заметно отличаться, особенно для платформ с управлением виртуальной памятью. [16] Собственно с этим и связано употребление применительно к потокам названия «легкие процессы». Впервые этот термин (LWP — lightweight process) ввела в своей технической документации для обозначения понятия, эквивалентного потоку, фирма Sun Microsystems.

Однако удобства реализации и стремление к однородности могут перевесить соблазн разработчиков ОС использовать это различие, что мы вскоре и увидим в отношении QNX.

Идентификатором потока (значимым только внутри одного процесса!) является TID (Thread ID), присваиваемый потоку при его создании вызовом pthread_create(). TID позволяет процессу (а также системе в рамках процесса) однозначно идентифицировать каждый поток. Нумерация TID в QNX начинается с 1 (это всегда главный поток процесса, порожденный main()) и последовательно возрастает по мере создания потоков (до 32767). [17] Эта схема PID/TID описана в POSIX, но выполняется далеко не во всех UNIX-совместимых ОС. Например, вплоть до самых последних редакций ядра Linux (ситуация стала меняться только сейчас) процессы ( fork() ) и потоки ( pthread_create() ) (создавались на базе единого системного вызова ( _clone() ) и TID являлись идентификаторами в едином ряду PID. Это может привести к трудно выявляемым ошибкам при переносе программ между двумя ОС.

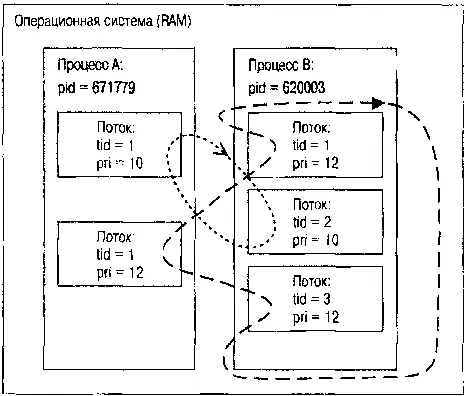

Еще одним важнейшим атрибутом потока является приоритет его выполнения. Для каждого из уровней приоритетов, обслуживаемых системой (в QNX 6.2.1 таких уровней 64, в QNX 6.3 — 256), поддерживается циклическаяочередь потоков, готовых к исполнению (на деле большая часть из таких очередей оказывается пустой). Все политики диспетчеризации работают только с потоками из одной такой очереди: очереди потоков наивысшего из присутствующих в системе приоритетов. Если в системе выполняется поток высокого приоритета, то ни один поток более низкого приоритета не получит управление до тех пор, пока поток высокого приоритета не будет переведен в блокированное состояние в ожидании некоторого события (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Диспетчеризация потоков с различными приоритетами

На рис. 2.3 представлены два процесса, каждый из которых создает внутри себя несколько потоков, но на этот раз различных приоритетов (10 и 12). Жирной пунктирной линией показан порядок, в котором потоки высокого приоритета (12) объединены в циклическую очередь диспетчеризации. Это активная очередь диспетчеризации (наивысшего приоритета). Тонкой линией показан порядок потоков в другой очереди (приоритета 10). До тех пор пока все потоки активной очереди не окажутся в силу каких-либо обстоятельств в блокированном состоянии, ни один из потоков очереди приоритета 10 не получит ни единого кванта времени.

Создание нового потока

Создание нового потока в программном коде осуществляет вызов:

int pthread_create(pthread_t* thread,

const pthread_attr_t* attr, void*(*start_routine)(void*), void* arg);

где thread— NULLили указатель переменной типа pthread_t, значение которой будет загружено идентификатором созданного потока после успешного выполнения функции. Далее это значение (это и есть TID) может использоваться по тексту программы для идентификации созданного потока.

attr— NULLили указатель структуры типа pthread_attr_t. Если это значение NULL, то созданный поток будет иметь набор параметров, устанавливаемых по умолчанию. Если нет, то поток будет создан с параметрами, установленными в структуре attr. Модификация полей attrпосле создания потока (то есть после вызова функции) не оказывает никакого эффекта на параметры потока, и вообще говоря, структура attrможет быть уничтожена сразу же после вызова pthread_create(). Документация предостерегает от прямой манипуляции значениями полей этой структуры, предлагая использовать для этого функции pthread_attr_init()и pthread_attr_set_*().

start_routine— функция типа void*()(void*), уже упоминавшаяся выше как функция потока; это тот код, который будет фактически выполняться в качестве отдельного потока. Если выполнение этой функции завершается по return, то происходит нормальное завершение потока с вызовом pthread_exit(), использующим значение, возвращаемое start_routine в качестве статуса завершения. (Исключением является поток, связанный с main(); он при завершении выполняет вызов exit().)

Интервал:

Закладка: