Олег Цилюрик - QNX/UNIX: Анатомия параллелизма

- Название:QNX/UNIX: Анатомия параллелизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Символ-Плюс

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93286-088-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Цилюрик - QNX/UNIX: Анатомия параллелизма краткое содержание

Книга адресована программистам, работающим в самых разнообразных ОС UNIX. Авторы предлагают шире взглянуть на возможности параллельной организации вычислительного процесса в традиционном программировании. Особый акцент делается на потоках (threads), а именно на тех возможностях и сложностях, которые были привнесены в технику параллельных вычислений этой относительно новой парадигмой программирования. На примерах реальных кодов показываются приемы и преимущества параллельной организации вычислительного процесса. Некоторые из результатов испытаний тестовых примеров будут большим сюрпризом даже для самых бывалых программистов. Тем не менее излагаемые техники вполне доступны и начинающим программистам: для изучения материала требуется базовое знание языка программирования C/C++ и некоторое понимание «устройства» современных многозадачных ОС UNIX.

В качестве «испытательной площадки» для тестовых фрагментов выбрана ОСРВ QNX, что позволило с единой точки зрения взглянуть как на специфические механизмы микроядерной архитектуры QNX, так и на универсальные механизмы POSIX. В этом качестве книга может быть интересна и тем, кто не использует (и не планирует никогда использовать) ОС QNX: программистам в Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris и других традиционных ОС UNIX.

QNX/UNIX: Анатомия параллелизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Функции возвращают следующие параметры:

EOK— успешное выполнение;

EAGAIN— недостаточно ресурсов системы для захвата spinner;

EDEADLK— вызвавший поток уже владеет spinner;

EINVAL— spinner— неверный объект типа pthread_spinlock_t;

EBUSY— объект захвачен другим потоком (для pthread_spin_trylock()).

int pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t* spinner);

Вызов этой функции освобождает объект крутящейся блокировки, на который указывает аргумент spinner.

Функция может возвращать значения:

EOK— успешное выполнение;

EINVAL— неверный объект spinner;

EPERM— вызывающий поток не является владельцем крутящейся блокировки.

5. Специфические механизмы QNX

Операционная система QNX изнутри вся построена на клиент-серверных принципах, которые вытекают из микроядерной архитектуры и обмена сообщениями микроядра. Мы не могли обойти вниманием эти механизмы, поскольку они предоставляют огромный арсенал возможностей, однако их обстоятельное описание потребовало бы отдельной книги (полное описание см. в технической документации QNX по системной архитектуре). Более того, лучшая книга по обмену сообщениями микроядра уже, пожалуй, написана и переведена на русский язык [1]. В дополнение ко всему приложение «Организация обмена сообщениями», написанное В. Зайцевым и ранее не публиковавшееся, содержит обстоятельный анализ этого механизма.

Поэтому в главе мы лишь кратко рассмотрим вопросы параллелизма и синхронизации, присущие самой микроядерной архитектуре системы.

Обмен сообщениями микроядра

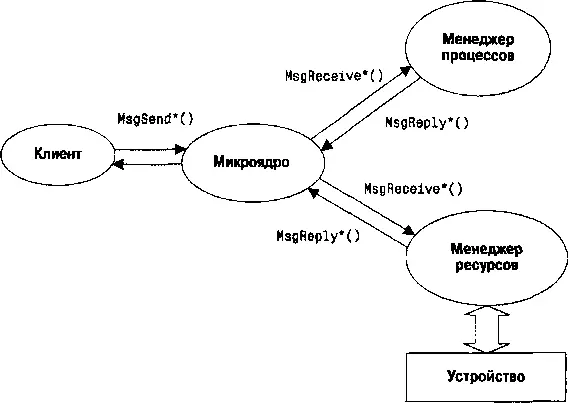

Модель обмена сообщениями — это тот фундамент, на котором стоит архитектура любой микроядерной ОС, как на трех китах: SEND — RECEIVE — REPLY. Обмен сообщениями микроядра построен на трех группах вызовов native API QNX (рис. 5.1):

1. Принять сообщение. Процесс [38] Естественно, поток, один из потоков процесса, но оригинальные описания логики обмена сообщениями сформулированы в терминологии процессов, и мы не станем отходить от этой традиции. Это обусловлено, скорее, преемственностью изложений с предыдущими реализациями ОС QNX — 4.X и более ранними, т.к. логика функционирования обмена сообщениями остается практически неизменной на протяжении более 20 лет развития линии QNX.

, являющийся сервером некоторой услуги, выполняет вызов группы MsgReceive*() [39] Как и функции spawn*() и exec*() , API обмена сообщениями предоставляет целые группы вызовов, различающихся суффиксами имен и форматами входных параметров.

, фактически сообщая этим о готовности обслуживать запрос клиента, и переходит при этом в блокированное состояние со статусом RECEIVE, ожидая прихода клиентского запроса.

2. Послать сообщение. Клиентский процесс запрашивает эту услугу, посылая сообщение вызовом MsgSend*(), и переходит в блокированное состояние со статусом SEND. Переход осуществляется обычно на очень короткое время, пока сервер не примет его сообщение и не начнет обработку. Как только сервер принимает посланное сообщение, он разблокируется и меняет статус с RECEIVE на READY. Сервер начинает обработку полученного сообщения, а статус блокировки клиентского процесса меняется на REPLY.

3. Ответить на полученное сообщение. Завершив обработку полученного на предыдущем шаге сообщения, сервер выполняет вызов группы MsgReply*()для передачи запрошенного результата ожидающему клиенту. После этого вызова клиент, блокированный на вызове MsgSend*()со статусом REPLY, разблокируется (переходит в состояние READY). После выполнения MsgReply*()сервер также переходит в состояние READY. Однако чаще всего сервер снова входит в блокированное состояние на вызове MsgReceive*(), поскольку его работа организована как бесконечный цикл.

Рис. 5.1. Обмен сообщениями микроядра и менеджер ресурсов

Уже из этого поверхностного описания понятно, что передача сообщений микроядра — это не только средство взаимодействия процессов с обменом данными, но и крайне гибкая система синхронизации всех участников взаимодействия.

Могут возникнуть вопросы: Это один из низкоуровневых механизмов (существуют ли другие нативные механизмы?), на которых базируется ОС QNX? Какое это может иметь отношение к взаимодействиям на уровне POSIX API? Самое прямое! Все традиционные вызовы POSIX ( open(), read(), … и все другие) реализованы в ОС QNX как обмен сообщениями, который только «камуфлируется» под стандарты техникой использования менеджеров ресурсов, о которых разговор еще впереди.

Технология обмена сообщениями микроядра хорошо описана [1] и требует для своего понимания и освоения тщательного изучения. В этой же главе, посвященной совершенно другим предметам, мы не будем детально описывать эту технологию.

Остановимся только на одном обстоятельстве: адресат получателя, которому направляется каждое сообщение, определяется при начальном установлении идентификатора соединения (coid — connect ID) вызовом:

#include

int ConnectAttach(int nd, pid_t Did, int chid,

unsigned index, int flags);

Адрес назначения (сервера) в этом вызове определяется триадой {ND/PID/CHID}, где:

nd— идентификатор сетевого узла. Мы не станем углубляться в идентификацию сетевых узлов сети QNET. Возьмем на заметку лишь тот факт, что обмен сообщениями с одинаковой легкостью осуществляется как с процессом на локальном узле (nd = 0), так и на любом другом сетевом узле.

pid— PID процесса-сервера, с которым производится соединение.

chid— идентификатор канала, который открыл процесс с указанным PID, выполнив предварительно ChannelCreate(), и к которому устанавливается соединение вызовом ConnectAttach().

Выше мы неоднократно отмечали, что с процессом как с пассивной субстанцией, вообще говоря, невозможно обмениваться сообщениями. Хотя в адресной триаде обмена фигурирует именно PID процесса! Это обстоятельство не меняет положения вещей: именно адресная компонента CHID и определяет тот поток (часто это может быть главный поток приложения), с которым будет осуществляться обмен сообщениями, a PID определяет то адресное пространство процесса, в которое направляется сообщение, адресованное CHID.

Детальнее это выглядит так: в коде сервера именно тот поток, который выполнит MsgReceive*(chid, ...), и будет заблокирован в ожидании запроса от клиента MsgSend*(). Аналогично и в коде клиента вся последовательность выполнения блокировок, обозначенная выше, будет относиться именно к потоку, выполняющему последовательные операции:

coid = ConnectAttach(... , chid, ...);

Интервал:

Закладка: