Александр Журавлев - ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ

- Название:ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Журавлев - ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ краткое содержание

Книга посвящена проблеме общения человека с компьютером на естественном языке, одной из важнейших в современной кибернетике. От ее решения зависят успехи во многих областях науки и техники, в первую очередь в тех, которые связаны с управлением механизмами, в том числе и компьютерами.

ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, в школе учат различать звук и букву, поэтому сознанием человек может уяснить, что ю это не ю, а i + у . Но подсознательно он все равно считает ю единым звуком, или, лучше сказать, единой звукобуквой. Так что же, давать компьютеру буквы, да и все?

Нет, это тоже крайность. Есть, оказывается, психологически чрезвычайно важные моменты звучащей речи, которые в буквах не отражены. Любопытно, что если, скажем, француз или англичанин, не знающие русского языка, услышат слова мел и мель, то они будут уверены, что это одно слово. Разницу в их звучании они просто не уловят. И очень удивятся, если им сказать, что русские совершенно четко и определенно слышат здесь два разных слова, которые никогда не спутают. Так же как француз не может перепутать разные звуки е — открытый и закрытый, — тогда как русскому разница в их звучании представляется почти неуловимой.

Дело здесь в том, что в разных языках особенно важными становятся разные характеристики звуков речи. Для русских мягкость согласных чрезвычайно важна — она является смыслоразличительной, то есть от замены в слове одного только твердого звука на парный ему мягкий резко меняется смысл. Замените л в слове угол на ль — получится совсем другое слово уголь, хотя звучание изменилось чуть-чуть, еле заметно.

Иногда носителю одного языка кажется просто странным, что носитель другого языка не замечает таких, казалось бы, явных различий в звучании. Например, узбеки, изучая русский язык, поначалу путают п и ф.

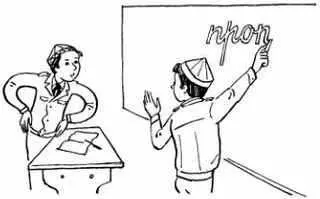

Учительница, преподающая русский язык в узбекской школе, рассказывала:

— Диктую слово «профессор», а Сайд пишет на доске: «фропессор». Его дружок шипит с первой парты:

— Сайд, первая п — не такая п (руки в бока кренделем), а такая п (свесил руки коромыслом).

Русские удивляются: как же не замечать такой разницы? А удивляться-то нечему: в узбекском языке эта разница не играет никакой роли, вот они ее и не замечают.

Со мной был случай, когда я поразился собственной языковой «тугоухости». На одной конференции в перерыве мы беседовали с англичанином, который неплохо знал русский язык, но учил его в Англии и разных русских-говоров не слышал. И вдруг он меня спрашивает:

— Скажите, что такое по-русски «хайка»?

Я растерялся.

— Не знаю, — отвечаю, — такого слова. Где вы его слышали?

А рядом двое рабочих устанавливают к очередному докладу демонстрационную аппаратуру.

— Да вот же рабочий несколько раз сказал «хайка», — говорит англичанин.

И тут только меня осенило: рабочий произносил г-фрикативный на южнорусский манер. Получалось действительно вместо гайка почти что хайка. Говорящие по-русски замечают, конечно, эту черту произношения, но особенного значения ей не придают, потому что это изменение звучания хотя и очень резкое, но несмыслоразличительное, смысла слов оно не изменяет.

Зато уж если от произношения зависит смысл слова, то даже самые тонкие особенности звука становятся для носителя языка очень важными и заметными. Такова мягкость согласных для русских.

И в оценках содержательности звуков по измерительным шкалам разница твердых и мягких согласных проявляется совершенно определенно: твердые согласные «сильнее, мужественнее, грубее», тогда как мягкие — «слабее, женственнее, нежнее».

Что и говорить — компьютеру обязательно нужно учесть эту особенность восприятия звуков. Да только вот как получается — твердость и мягкость согласных, важнейшее свойство русских звуков речи, не отражено в буквах. В слове рад начальный согласный твердый, а в слове ряд — мягкий, но буква одна — р.

Пришлось обучать компьютер самостоятельно обнаруживать твердые и мягкие согласные. Правда, сделать это оказалось не так уж сложно, потому что согласные становятся мягкими в основном в определенных позициях, которые компьютер научился находить.

А что касается других различий звуков и букв, то они оказались либо практически несущественными для расчета фоносемантики слов, либо выбор пришлось сделать в пользу буквы, как то подсказала «примерка на манекенах». Для компьютера это большое удобство, так как слова можно вводить в обычном печатном виде. Компьютер сам устанавливает мягкость согласных и приступает к расчету содержательности «звукобуквенной» формы слов.

Да, форма не звуковая и не буквенная, а именно звукобуквенная. Например, слово любовь в таком виде и вводится в компьютер, но он преображает ее так: л'юбов' (апостроф — знак мягкости). Как видите, компьютер отметил мягкость звуков и в то же время сохранил букву ю. Но чтобы не вводить нового, непривычного термина, станем по-прежнему говорить «звук», и только там, где это необходимо для правильного понимания сказанного, будем употреблять термин «звукобуква».

В расчетах тоже есть свои особенности. Не все звуки в составе слова равноценны, не все вносят равный вклад в восприятие слова как единого звукобуквенного комплекса.

Ясно, что ударные гласные заметнее безударных. Они звучат четче, громче и дольше. Значит, их роль должна быть подчеркнута, вес их средних оценок при расчетах должен быть увеличен.

Но оказывается, первый звук слова информативно еще более важен, чем ударный. Действительно, все первое ново и свежо, особенно заметно, сразу бросается в глаза, выделяется, запоминается. Все последующее блекнет, становится обычным, теряет свою информативность. Так и в жизни, так и в слове. Первый звук слова своей содержательностью как бы задает тон, окраску всем последующим звукам, будто включает регистр, в котором будет звучать слово. Замените «красивый» звук мь на «отталкивающий» хь, и получится вместо красивого слова милый отталкивающее хилый. А ведь поменялись только первые звуки, остальные остались теми же. Или прочитайте наоборот нейтральное, не вызывающее никаких особых эмоций слово мах — получите «грубое» слово хам. Это «грубый» х, став первым, окрасил своей содержательностью всю звуковую форму слова. Следовательно, вес средней оценки первого звука тоже должен быть увеличен, и еще больше, чем ударного.

Однако самая большая разница в информативности звуков слова вызвана обстоятельством, которое мы, казалось бы, не замечаем, а именно — разницей в частотности, или встречаемости, звукобукв в речи. Опять-таки, как и часто повторяющиеся события становятся обычными, теряют информативность, как слова от частого повторения «в привычку входят, ветшают, как платье», так и часто встречающиеся в речи звуки тоже оказываются малоинформативными, не задерживают на себе внимания, а значит, и незначительно влияют на восприятие слова, на формирование его фоносемантического ореола.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: