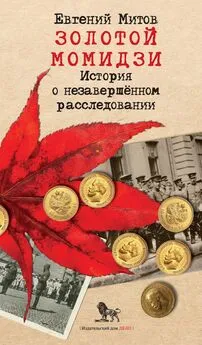

Евгений Митов - Золотой момидзи

- Название:Золотой момидзи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИД Человек слова

- Год:2021

- ISBN:978-5-6046299-3-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Митов - Золотой момидзи краткое содержание

Сюжет связан с эпизодами незаконного присвоения японской императорской армией и кредитно-финансовыми учреждениями Страны восходящего солнца золотых активов России в период оккупации русского Дальнего Востока (1918–1922 гг.).

На этом историческом фоне раскрывается ещё не достаточно исследованное и описанное противостояние русской (колчаковской) военной контрразведки и разведывательных органов Японии, а также описаны начальные, но довольно удачные шаги советской внешней разведки на «восточном направлении» по поиску зарубежных следов пропавшего российского золота.

На страницах присутствуют исключительно реальные персонажи, события и документы. Есть и художественный вымысел, но лишь в той незначительной степени и только в тех случаях, когда историко-документальные сведения и материалы, по логике повествования, должны дополняться пояснениями и порой абстрактными рассуждениями.

Книга представит интерес для историков, исследователей-востоковедов, преподавателей и студентов вузов, сотрудников российских и японских финансово-экономических и правоохранительных организаций, политических деятелей и широкой общественности.

Золотой момидзи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако японская спецслужба как структурное подразделение вооружённых сил Страны хризантемового трона, хотя и имела в тот период весомые оперативные успехи, но их география в основном распространялась на страны Азиатского региона. По объективным причинам её разведчики в Европе, на русском Дальнем Востоке и в США были вынуждены опираться исключительно на агентуру из числа немногочисленных японцев-колонистов. Но эта этническая диаспора занимала в указанных государствах невысокое социальное положение — прислуги, мелких торговцев, содержателей ресторанов японской кухни, что ограничивало получение разведкой значимой информации военно-стратегического характера.

Для компенсации и устранения этого недостатка разведывательные органы императорской Японии всячески поощряли учреждение закордонных «патриотических» объединений из числа соотечественников, проживающих за границей. Особенно активно использовались подобные организации с конца XIX— начала XX века.

В частности, одной из политических полуконспиративных структур, использовавшихся спецслужбой, было образованное в 1901 году «Общество чёрного дракона» («кокурюкай»). Его члены вели разведывательную деятельность на русском Дальнем Востоке, в Китае, США, Латинской Америке, Северной Африке.

Что касается России, а в дальнейшем СССР, то против них трудились японские разведчики под вывеской «Восточно-Азиатского общества единой культуры», созданного в 1898 году. Его официальной целью декларировалось содействие развитию культурных связей, неофициальной же было формирование агентурной сети на российской территории.

Так, «патриотическое» общество «Чёрный океан» («гэнся») имело во Владивостоке школу джиу-джитсу, которая, помимо подготовки агентов из числа японцев для работы в России, занималась вербовкой лиц, проживающих на территории Дальнего Востока. Подобные японские структуры были частными организациями и формально не зависели друг от друга. Тем не менее их связи с правительством империи и между собой были весьма прочными. Они осуществлялись через руководителей обществ, которые, как правило, занимали видные государственные посты в Японии. Вся информация, добываемая обществами, передавалась правительству, военным и другим заинтересованным ведомствам.

Положение несколько изменилось после нормализации русско-японских отношений по итогам войны 1904–1905 года. Крупные японские фирмы и банки открыли свой бизнес заграницей — в Приморье, Харбине, Дайрэне. Одинтолько Владивосток наводнили многочисленные конторы банкирского и торгового дома «Мацуда», отделения Иокогамского валютного банка, банка «Тёсэн», Гонконг-Шанхайского банка, а также более двухсот других имперских компаний с их разношёрстным персоналом.

Многие подданные Российской империи стали активно трудиться в качестве штатных сотрудников этих фирм и кредитно-финансовых учреждений Страны восходящего солнца. Что позволило разведывательной службе существенно расширить агентурные позиции в русском обществе.

А основой в вербовочной деятельности японской разведки всегда был материальный фактор…

Можно сказать, что процесс познания России уже давно перерос у полковника Идзомэ рамки чисто профессионального интереса, породив своеобразную привязанность к стране, столь не похожей на его родину. Полковника интересовало буквально всё.

Находясь в 1913–1914 году в служебной командировке в аппарате военного атташе посольства Японии в Петрограде, он заметно улучшил своё знание русского языка. Это позволило бегло читать сообщения в местных газетах, не пропуская даже небольшие заметки, хронику, частные объявления. Сослуживцы, увидев склонённого над русской газетой Идзомэ, знали, что в такие моменты к нему бесполезно обращаться с вопросами — он полностью увлечён любимым предметом.

Плодом усилий Идзомэ как разведчика-аналитика в тот период стал солидный труд «Экономическая география Сибири», детально описывающий месторождения полезных ископаемых и перспективы их эксплуатации. Офицеры Второго отдела называли эту монографию «библией» для разработки вариантов размещения японских войск на территории Дальнего Востока, которые одновременно позволяли бы контролировать экономическую жизнь оккупированной территории.

Неординарные аналитические способности выработали у Идзомэ устойчивую склонность к кабинетной работе. И новое назначение в штаб оккупационных войск в Приморье, хотя и было повышением по службе, не особенно радовало полковника.

В должности начальника разведоргана он был вынужден частенько мотаться в командировки по подчинённым подразделениям, сопровождая командующего корпусом — непоседливого балагура, дамского угодника и любителя длительного застолья генерал-лейтенанта Сигэмото Оои. Приходилось терпеть, порой неделями отрываясь от кабинетных занятий.

Оои Сигэмото (1863–1951), уроженец префектуры Ямагути. В период Русско-японской войны — военный атташе в Германии, с июля 1918 года по август 1919 — командующий Экспедиционным корпусом во Владивостоке. С января 1919 — генерал армии, с 1924 — депутат парламента.

Вот и нынешняя телеграмма из Токио не вызывала энтузиазма.

«Генерал Яманаси потребует точных агентурных данных по запрашиваемой проблеме, — размышлял полковник Идзомэ, — а каких-либо серьёзных позиций в окружении Розанова пока создать не удалось. Да и в целом нет уверенности, что среди офицеров русского штаба возможно найти человека, готового пойти на негласное сотрудничество с японцами.

Осведомлённые в секретах настроены патриотично, как правило, это дворяне, и они не испытывают серьёзных материальных затруднений. Да и русская контрразведка, несмотря на политическую неопределённость ситуации в Приморье, не оставляет без внимания оперативный состав японского разведывательного органа.

Можно надеяться на инициативное предложение со стороны кого-либо из русских, решившегося заработать на продаже секретов. Но сколь долго придётся ждать подобной удачи — ясности нет. А токийское начальство ждать не любит. Остаётся одна надежда на то, что высшие русские командиры, в преддверии развала Белой армии, сами будут искать доверительного контакта с японской спецслужбой.

Что касается вербовки ценного источника в офицерской среде, то это дело редкого случая, стечения разных факторов, да и просто везения. Но в вербовочной работе расслабляться нельзя. Надо последовательно перебирать все доступные контакты. А там, глядишь, и появится перспективный для вербовки кандидат.

Придётся вновь проводить многочасовые совещания с подчинёнными работниками об активизации вербовочной деятельности. Просить генерала Оои под какой-либо убедительной легендой вывести офицеров отдела на штаб Приамурского военного округа. А значит, организовывать многочисленные попойки и банкеты».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: