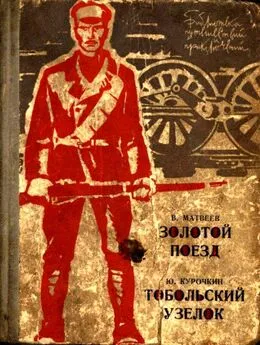

Владимир Матвеев - Золотой поезд. Тобольский узелок

- Название:Золотой поезд. Тобольский узелок

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермское книжное издательство

- Год:1971

- Город:Пермь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Матвеев - Золотой поезд. Тобольский узелок краткое содержание

Он родился в 1898 году в Перми. В августе 1917 года, будучи студентом, вступил в большевистскую партию. В 1918–1920 годах был на советской, военной, партийной и газетной работе в Перми, Екатеринбурге и других городах Урала. Позже работал в Петрограде — Ленинграде, где и написал повесть «Золотой поезд» (другое название «Комиссар золотого поезда»).

В предисловии к одному из изданий повести писал о своей литературной работе:

«Я занимался журналистикой, военной и партийной работой и никогда не думал писать повести и рассказы.

Но вот однажды в кругу своих друзей я рассказывал о том, как мы боролись на Урале за Советскую власть.

Когда я кончил рассказывать, все молчали. Один товарищ сказал: „Вот ты бы и написал об этом“.

„Не все помнят первые годы Октябрьской революции“, — подумал я и решил написать повесть „Комиссар золотого поезда“ — о революции на Урале…»

В. П. Матвеев умер в 1939 году.

Запутанной и сложной операции уральских чекистов — поиску драгоценностей, запрятанных в Тобольске семьей последнего русского царя, Николая Романова, посвящена повесть Ю. Курочкина «Тобольский узелок». Лишь пятнадцать лет спустя после кропотливых и настойчивых поисков чекистам удалось вернуть драгоценности их истинному хозяину — народу.

Автор этой книги Юрий Михайлович Курочкин — уроженец Пермской области (родился в 1913 году в г. Чусовом). По профессии он журналист, со дня основания журнала «Уральский следопыт» заведует в нем отделом краеведения. В Свердловске, Челябинске и Перми издал семь книг, в том числе в «Библиотеке путешествий и приключений» книгу «Легенда о Золотой Бабе» (Пермь, 1963 г.). Очерки Ю. М. Курочкина печатались во многих журналах и газетах.

Золотой поезд. Тобольский узелок - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Где господин Пуйдокас? Сумел он вывезти клад императора? Я доложу генералу, и представители союзного командования при участии верховного правителя решат его судьбу. Где сейчас этот клад? — настаивал Жильяр.

— Остался в Тобольске, — соврал Кобылинский и отвернулся.

— A, diable! — выругался Жильяр. — Оттуда достать его действительно трудно… Может, удастся послать кого-нибудь за ним через фронт? Игра стоит свеч…

— Кстати, со следователем Соколовым не встречались? — спросил он после паузы.

— Да, он допрашивал меня и жену. В апреле — в Екатеринбурге и в августе — в Ишиме. Спрашивал и о драгоценностях.

— Ну и что? Что вы сказали ему?..

— Ничего, — помолчав, ответил Кобылинский.

— Уф! — облегченно вздохнул Жильяр. — Я тоже. Меня он пытал трижды — еще в сентябре восемнадцатого года в Екатеринбурге и здесь, в Омске, в марте и в августе.

Выходя от Жильяра, Кобылинский столкнулся у соседнего вагона с Гиббсом. Тот о драгоценностях не спрашивал, но тоже приглашал ехать с собой, в вагоне английской миссии.

«Драпаете, союзнички, — злорадно думал Кобылинский, пробираясь к своему осточертевшему штабу. — Клад императора вам подавай… Мало вы награбили русского добра, за гнилые шинели и заплесневевшие сигареты… Хрена вам с горчицей поострее!»

На другой день через станцию прошел на восток ощерившийся штыками и пулеметами поезд с золотым запасом. За ним, как приклеенные, потянулись штабные поезда и одним из первых среди них — союзнический. Кобылинский даже не успел попрощаться с Пуйдокасами: на станции творилась настоящая паника… Взлохмаченный, небритый, сидел он в своем купе, глядя в окно и слушая жалобные всхлипывания приболевшей Клавдии Михайловны.

В Новониколаевске они потеряли друг друга. Акушерка, понадобившаяся для совета не ко времени ожидавшей ребенка Клавдии Михайловне, жила далеко, и, вернувшись от нее на станцию, Кобылинская уже не застала своего состава: он снялся неожиданно даже для самих его пассажиров.

Пометавшись по городу и разыскав каких-то не то дальних родственников, не то просто знакомых, она кое-как устроилась и слегла. Вскоре родился сын… К тому времени Новониколаевск был уже взят красными.

Едва оправившись, в марте двадцатого года, без средств и без вещей, она двинулась в Омск, помня наказ мужа — в случае чего держаться Пуйдокаса, он поможет.

Пуйдокас действительно помог. Анеля Викентьевна выделила комнатку, дала на пеленки старые простыни, кормила. Константин Иванович помог продать сережки — единственное, что осталось из ценностей, — чтоб заплатить врачу, кормилице: у Клавдии Михайловны пропало молоко.

Но по сдержанной вежливости, даже, пожалуй, сухости отношений, Клавдия Михайловна уже через две-три недели поняла, что ею тяготятся, что ей лучше оставить этот дом.

А куда деваться? В Тобольске живет мама, перевезенная туда из Перми накануне мобилизации Евгения Степановича. Там хоть какой-то дом, хоть что-то из вещей, а может, и из средств. Но — как туда добраться?..

— Вот тогда-то… Да, я взяла тогда эту каплю!.. А что я могла сделать? Ведь вы же сами предложили мне ее…

Да, Константин Иванович сам предложил ей воспользоваться чем-нибудь из тех драгоценностей. Хотя ей казалось странным, что он не предложил, например, просто золота в монетах, которое, она знала, есть у него в достатке. Все равно ведь любую из драгоценностей придется продавать.

— Хозяев у этого добра пока нет. Пока мы и хранители и хозяева. Услуги должны быть как-то возмещены. Не так ли, Клавдия Михайловна?

Похоже, он втягивал ее в какую-то сделку, делал ее соучастницей «возмещения». «А, пусть! — решила Кобылинская. — Теперь все равно…»

Константин Иванович, получив ее согласие, вышел из комнаты и спустя не так уж много времени вернулся с объемистым свертком в руках. Занавесил окна.

«Значит, не успели еще замуровать, хранят где-то здесь, близко», — подумала Клавдия Михайловна.

Развернули сверток, и перед ней вновь предстало сверкающее видение, ослепившее ее тогда в Тобольске, — как немного и как много уже времени назад! Но… несомненно, более бледное видение. Почему! Ах, ну да, здесь многого нет из того, что было там. Здесь в основном мелкие вещи.

Пухлые пальцы Пуйдокаса сладострастно перебирали десятки колец и брошей различной величины и формы, браслеты и часики, усыпанные каменьями, запонки и заколки для галстуков. Среди них Клавдия Михайловна заметила и знакомые ей вещи, которые она видела на графине Гендриковой, на Никодимовой… А вот и ее значок «За беспорочную службу в Царскосельской гимназии»!

Остановились, по совету Константина Ивановича, на одном кольце типа «маркиза», с бриллиантами и рубином. Клавдия Михайловна, смущаясь и краснея, примерила его и тут же сняла.

— Я думаю, на дорогу хватит, — сказал Пуйдокас.

— И на кое-что еще, — поджав губы, заметила Анеля Викентьевна.

Продать кольцо Константин Иванович вызвался сам. Кому он продал, не сказал, но принесенных им денег, в основном в золоте, конечно, по расчетам Клавдии Михайловны, действительно хватало и на дорогу и на обжитие в первые дни на новом месте. Через две недели она была в Тобольске. Хотя эти недели… лучше не вспоминать о них — такими они были тяжелыми и многострадальными. Как только она вынесла их, эту страшную дорогу, это кошмарное передвижение, которое лишь при наличии юмора можно назвать путешествием или поездкой…

— Да, я взяла эту каплю, чтобы спасти себя и ребенка, чтобы избавить от себя вас, наконец. И вы мне это ставите в вину, издеваетесь над этим?! Я отработаю, я верну… мой сын вернет, когда подрастет. Готова отдать свой глаз, стать рабой, только не чувствовать себя должной, не слышать этих гнусных упреков… Я верну. Вернете ли вы?! — кричала Кобылинская в истерике.

Пуйдокас астматически сопел, бросая на нее злобные взгляды.

Просматривая бумаги и письма, взятые при обыске у Пуйдокасов, Михеев, в поисках хоть каких-то намеков или упоминаний о драгоценностях, натолкнулся на бумажку непонятного ему вначале назначения. Она лежала в старомодном, вышитом бисером бумажнике-портфельчике, где Анеля Викентьевна хранила семейные реликвии, вроде первого рисунка сына Костеньки, некоторые адреса и квитанции страхового общества «Саламандра».

По-видимому, это был план какого-то помещения: показаны окна, дверь, стены. На одной из внутренних стен нанесены дымоходные или вентиляционные каналы. От наружной, перпендикулярной стены в их сторону тянулась проведенная красным размерная стрелка с цифрами. От каналов, в обратную сторону, к острию той стрелки, тянулась другая, короткая: судя по всему, она показывала расстояние от каналов до какой-то точки на стене.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Майоров - Слепой Агент [Последний долг, Золотой поезд]](/books/117370/sergej-majorov-slepoj-agent-poslednij-dolg-zolot.webp)