Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Название:О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12646-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний краткое содержание

О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одним из таких скептиков был американский физик Роберт Эндрюс Милликен. Но предпринятые им попытки опровержения предложенной Эйнштейном модели бильярдных шариков света в конечном счете привели к подтверждению предсказания Эйнштейна о прямой пропорциональности кинетической энергии вылетающих электронов частоте падающего излучения. До этого Милликен занимался исследованиями, в которых ему удалось определить заряд электрона, а впоследствии, доказав, что излучение, регистрируемое детекторами на Земле, имеет внеземное происхождение, ввел в обиход понятие космических лучей. Работы Милликена были удостоены Нобелевской премии по физике в 1923 г., всего через два года после того, как эту премию получил Эйнштейн.

Нобелевская премия 1921 г. была присуждена Эйнштейну именно за объяснение фотоэлектрического эффекта. Теорию относительности Нобелевский комитет не признал достойной премии. Идеи Эйнштейна дали сторонникам корпускулярной теории возможность оправиться от поражения, которое они признали несколькими десятилетиями раньше, после открытий Максвелла. За этим, однако, последовала контрреволюция, когда обнаружилось, что частицы, такие как электроны, имеют характеристики, присущие скорее волнам, чем дискретным частицам. Казалось, что и свет, и электроны ведут себя и как частицы, и как волны. В зарождавшейся новой теории оказывалось, что в этом споре правы были все.

Несмотря на переворот мировоззрения, произведенный Эйнштейном, опыты, которые лучше объяснялись волновой природой света, не были опровергнуты. Как ни странно, казалось, что выбор используемой модели света определялся условиями эксперимента. Наступила эпоха корпускулярно-волнового дуализма.

Вспомним, что наиболее сокрушительным доказательством того, что свет – это волна, а не частица, стал поставленный Юнгом опыт с двойной щелью. В случае фотоэлектрического эффекта убедительный довод в пользу того, что электромагнитное излучение состоит из частиц, был получен благодаря весьма элегантному использованию свойств электрона как частицы. Но работает ли этот диалог в обратную сторону? Что, если пригласить электрон поучаствовать в эксперименте Юнга с двойной щелью? Как выяснилось, электронная бомбардировка экрана с двойной щелью смогла произвести совершенно ошеломляющий эффект в нашем восприятии реальности.

Опыты с электронами

Одно из наиболее интересных следствий из квантовой механики состоит в том, что частица, подобная электрону, по-видимому, может одновременно находиться в нескольких разных местах вплоть до момента ее наблюдения – а тогда место реального нахождения частицы определяется, насколько можно судить, случайным образом. Сейчас ученые полагают, что речь здесь идет об истинной случайности, а не просто о недостатке информации. Если повторить этот эксперимент несколько раз в тех же условиях, результаты каждый раз могут быть разными. Именно эта неопределенность положения в конечном счете виновата в том, что частицы моего куска урана внезапно оказываются вне, а не внутри банки, стоящей на моем столе.

Наиболее яркую иллюстрацию этого явления можно получить, повторив опыт Юнга с двойной щелью, но не со светом, а с электронами. Один из моих коллег по Оксфорду, физик, пригласил меня в свою лабораторию, чтобы я мог увидеть ту странную игру, в которую, как кажется, играют электроны, своими глазами. Я читал о ней много раз, но, как сказал Кант, «всякое наше знание начинается с чувств» [54].

Я счел своим долгом предупредить коллегу о своих сложных отношениях с экспериментами. В школе никто не соглашался ставить опыты в паре со мной, потому что у меня они никогда не получались. Это и было одной из причин, по которым меня привлекла теоретическая часть науки – в ней беспорядок физического мира можно хоть как-то контролировать. Но коллега заверил меня, что этот опыт работает вполне надежно.

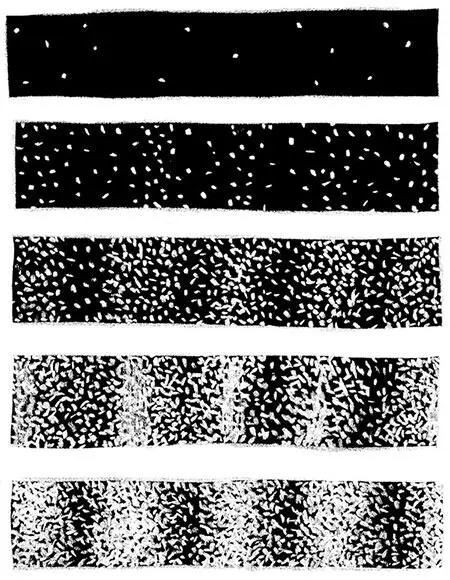

Для начала мы установили источник, испускающий электроны со скоростью, при которой они регистрируются пластиной детектора по одному. Затем я поставил между источником и детектором экран с двумя щелями. Сначала я посмотрел, что происходит, когда одна из щелей закрыта. Электроны, прошедшие сквозь щель, попадали в пластину детектора, и после достаточного числа таких попаданий можно было увидеть возникновение некоей структуры.

На участок, расположенный на прямой линии, проведенной через источник и щель, электроны попадали с высокой интенсивностью. При смещении в обе стороны от этой центральной линии все еще можно было видеть попадания электронов, но число их уменьшалось по мере удаления от нее. В некоторых случаях электроны, пролетающие сквозь щель, отклонялись и их траектории изгибались в обе стороны от центральной линии. Пока ничего странного. Но потом я открыл вторую щель.

Если бы электроны вели себя как классические частицы, можно было бы ожидать увидеть напротив двух щелей два участка высокой интенсивности, в которые электроны попадали бы, пройдя через одну или другую щель. Но я их не увидел. Вместо этого начала возникать интерференционная картина, подобная той, которую видел Юнг в своем опыте со светом. Она лучше описывалась аналогией с волной, проходящей сквозь такие щели и создающей две новые волны, интерферирующие друг с другом.

Вспомним, однако, что опыт был поставлен так, чтобы в каждый момент через экран пролетал всего один электрон. То есть это не было волноподобным взаимодействием множества электронов. Один-единственный электрон вел себя как волна. Еще более непонятным был тот факт, что на пластине детектора обнаружились участки, до которых не долетал ни один электрон, хотя при одной открытой щели электроны могли попадать в эти точки. Что же происходило? Я открыл еще одну щель, создав тем самым несколько возможных путей к такой точке детектора, но и такие новые возможности не привели к попаданию в нее электронов.

По увеличении числа зарегистрированных электронов возникает интерференционная картина

Кант утверждал, что всякое знание начинается с чувств, но «переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерцаний» [55]. Как же ученым удалось выделить разумное зерно из странного поведения таких одиночных электронов, пролетающих сквозь экран?

Электрон-шизофреник

Как может электрон, проходящий сквозь одну из щелей, знать, открыта или закрыта вторая щель? Вторая щель находится на некотором расстоянии от той, через которую пролетает электрон. Не может же электрон разделиться надвое и пролететь через обе щели. Как это ни удивительно, нужно отбросить идею о том, что до обнаружения электрона он может находиться в какой-либо определенной точке пространства. Вместо этого электрон следует математически описывать волновой функцией, которая дает целый диапазон возможных положений. Такова была новая, революционная точка зрения, которую предложил в 1926 г. австрийский физик Эрвин Шредингер. Амплитуда такой волны содержит информацию о вероятности нахождения электрона в определенной области пространства на момент его наблюдения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: