Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Название:О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12646-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний краткое содержание

О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

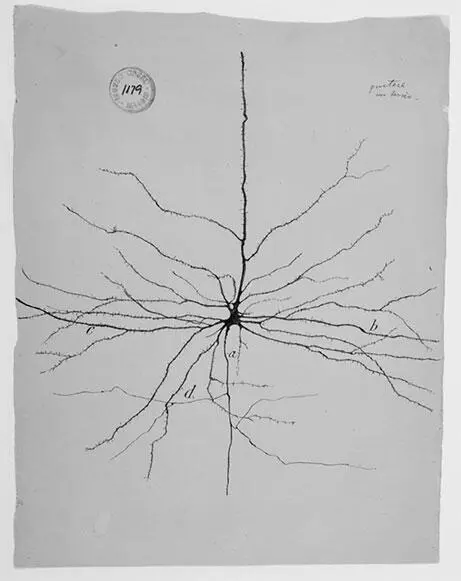

На этой иллюстрации воспроизведено одно из первых изображений нейрона. Это клетка сетчатки человеческого глаза. Так было получено первое свидетельство того, что мозг не является непрерывной структурой, но состоит из отдельных взаимосвязанных клеток, называемых нейронами.

По мере того как Рамон-и-Кахаль окрашивал все новые и новые клетки в разных частях мозга, он открывал нейроны разных форм и размеров. Благодаря своему художественному таланту он смог заполнить свои альбомы сложным многообразием структур, которые он документировал, как энтомолог регистрирует пойманных бабочек. Теперь мы знаем, что в человеческом мозге имеется около 86 миллиардов нейронов – если считать их по штуке в секунду, это займет более 2700 лет. Хотя в человеческом теле содержатся нейроны самых разных форм и размеров, из рисунков Рамона-и-Кахаля видно, что все они имеют очень сходное базовое строение. Каждый нейрон состоит из центрального тела, называемого сомой, и ветвей, расходящихся от сомы, – их называют аксонами и дендритами.

Как, собственно говоря, работает нейрон? Включение или возбуждение нейрона в чем-то подобно срабатыванию выключателя. Например, если во время моей игры на виолончели мое ухо замечает изменение давления воздуха, это вызывает молекулярные изменения в нейроне, что приводит к прохождению через эту клетку электрического тока. Тогда этот нейрон может общаться с другим нейроном через соединения, называемые синапсами. У каждого нейрона из клетки выходит один аксон, подобный электрическому проводу, по которому информация может передаваться другим нейронам. Аксон соединен с дендритами других нейронов через синапсы. Электрическое возбуждение одного из нейронов может порождать химическую реакцию в синапсах, соединенных с другими нейронами, что приводит к их возбуждению. Работа мозга очень похожа на работу компьютера или того же смартфона с приложением виртуального собеседника: каждый из нейронов может быть возбужденным или невозбужденным.

Правда, некоторые особенности все же отличают мозг от компьютера. Существуют аналоговые факторы, управляющие возбуждением нейронов. Возбуждение нейрона может произойти, только если интенсивность химического потока в синапсе превысит критическую величину. Интенсивность возбуждения нейронов не менее важна для передачи информации, чем сам факт их возбуждения. Тем не менее существование таких дискретных нервных клеток, соединенных «проводами», которые определяют активное или неактивное состояние каждой клетки, выглядит чрезвычайно соблазнительно с точки зрения возможности создания в устройствах, подобных моему смартфону, искусственного разума. Но сеть, созданная в нашем мозге эволюцией, чрезвычайно сложна. Каждый из аксонов может быть соединен с тысячью разных дендритов. Эта цифра кажется очень большой, но, учитывая, что мозг содержит 86 миллиардов нейронов, каждый отдельный нейрон оказывается соединен лишь с малой частью всего мозга.

Именно эти электрические и химические процессы порождают мозговую деятельность, и их потеря может приводить к возникновению нарушений и патологий. 89-летний человек, мозг которого я держал в руках в Мозговом банке Общества болезни Паркинсона, страдал от болезни Альцгеймера, которая является прямым следствием потери нейронов и синапсов.

Мы можем вскрыть мозг, окрасить его клетки нитратом серебра, составить статическую карту сети нервных клеток, но как нам получить динамическую картину мозговой деятельности? Настоящую революцию в исследованиях мозга произвело появление возможности заглянуть внутрь живого мозга в то самое время, когда он выполняет те или иные задачи. Развитие новых технологий привело к поразительным успехам исследования мозга.

Нейротелескопы

Самый легкий и быстрый способ узнать что-то о мозговой активности – это использование ЭЭГ. Когда мой мозг впервые должны были сканировать методом ЭЭГ, я несколько нервничал. Машина довольно сильно напоминала инопланетный аппарат для извлечения мозга. Процедура оказалась весьма длительной и включала в себя зачистку моего скальпа шлифовальной бумагой для обеспечения лучшего контакта и прикрепление к моей голове 64 электродов, которые хотя и не извлекли из нее мозг, но позволили увидеть кое-что из моих мыслительных процессов.

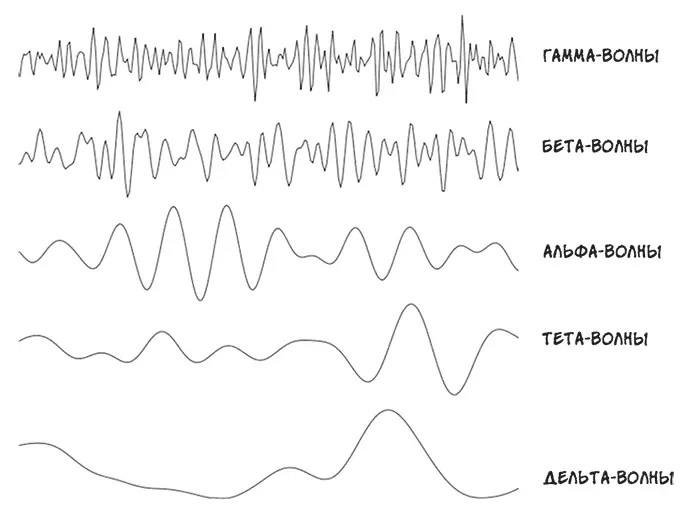

Электроэнцефалография (ЭЭГ), которую разработал в 1920-х гг. немецкий физиолог Ханс Бергер, использует электроды для регистрации электрической активности на поверхности скальпа. ЭЭГ измеряет колебания напряжения, вызываемые электрическим током, который протекает внутри нейронов мозга и между ними. При помощи ЭЭГ ученые обнаружили несколько разных типов волн, соответствующих разным видам мозговой деятельности. Синхронизированная активность большого числа нейронов порождает макроскопические колебания с разными частотами, соответствующие разным состояниям мозга.

Обнаруженный первым и наиболее известный частотный диапазон называют альфа-волнами: они возникают в результате синхронизированной активности большого числа нейронов, порождающей макроскопические колебания с частотой 8–12 Гц. Эта частота значительно ниже частоты нот, которые я извлекаю из своей виолончели: самая низкая из них вибрирует с частотой 65 Гц. Тем не менее эта волна подобна музыкальной ноте, звучащей в мозге. Альфа-волны можно обнаружить в задней части мозга в состоянии расслабленного бодрствования, причем они усиливаются, когда пациент закрывает глаза. Но они – не единственные ноты, которые играет мозг; в другие периоды мозговой деятельности можно обнаружить волны с другими частотами.

Самые медленные колебания – дельта-волны с частотой 1–4 Гц, соответствующие бессознательному состоянию глубокого сна без сновидений.

Следующий вид – тета-волны с частотой 4–8 Гц, соответствующие неглубокому сну или медитации.

Более быстрые, чем альфа, бета-волны с частотой 13–30 Гц, возникающие в мозге в состоянии активного бодрствования.

Наиболее важными для способности мозга образовывать сознание считаются быстрые гамма-волны с частотой 30–70 Гц; их частоты чуть-чуть захватывают нижнюю часть диапазона моей виолончели. Предполагается, что гамма-волны отвечают за формирование мыслей, обработку языка, память и различные типы обучения.

Что гудит в мозге: от гамма-волн до дельта-волн

По мере того как день в нашей жизни сменяется ночью, мозг, по-видимому, ведет себя как оркестр, исполняющий симфонию, переходя от быстрых частей к медленным и обратно, время от времени выдавая скерцо, когда нам приходит в голову новая идея или встречается новая ситуация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: