Джефф Форшоу - Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть

- Название:Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00100-080-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джефф Форшоу - Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть краткое содержание

Книга предназначена для всех, кому интересны квантовая физика и устройство Вселенной.

На русском языке публикуется впервые.

Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот эффект имеет место в случае, когда все циферблаты показывают одинаковое время; присутствует он и в случае перемещения группы циферблатов. Это приведет к такому распространению волнового пакета по мере движения, которое соответствует стационарному движению одиночной частицы.

Если подождать достаточно долго, то волновой пакет, которому соответствует движущаяся группа часов, полностью распадется, и мы потеряем все шансы на предсказание точного положения частицы. Это, разумеется, будет иметь место при любых попытках измерения скорости нашей частицы. Посмотрим, как это работает.

Хороший способ измерить скорость частицы – провести два измерения ее положения в два разных момента времени. После этого мы можем вывести ее скорость, разделив пройденное ею расстояние на время между двумя измерениями. Учитывая то, что мы сказали, это кажется опасным, потому что, если мы слишком точно измерим положение частицы, можем сжать весь волновой пакет, что изменит его последующее движение. Если же мы не хотим, чтобы частица получила значительный «удар Гейзенберга» (то есть существенный импульс, потому что Δx становится слишком малым), то должны убедиться, что наши измерения положения будут достаточно расплывчатыми. Конечно, слово «расплывчатый» слишком расплывчато, так что давайте его как-то определим. Если воспользоваться детектором частиц, способным определять частицы с точностью 1 мкм, а наш волновой пакет имеет ширину 1 нм, то детектор не окажет почти никакого воздействия на эту частицу. Экспериментатор, получающий данные с детектора, был бы счастлив иметь разрешение в 1 микрон, но с точки зрения электрона все, что может детектор, – это сообщить экспериментатору, что частица находится в некоем огромном ящике, который в тысячу раз больше, чем существующий волновой пакет. В этом случае «удар Гейзенберга», вызванный процессом измерений, будет очень мал по сравнению с тем, который порождается конечным размером самого волнового пакета. Вот что мы имеем в виду под словами «достаточно расплывчатый».

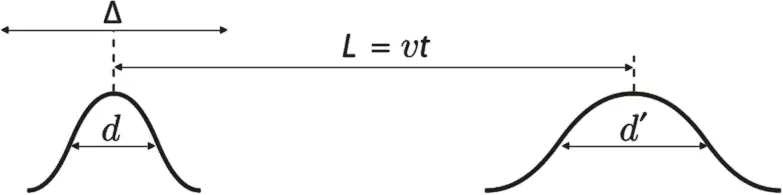

Мы рисовали эту ситуацию на рис. 5.3, обозначив исходную ширину волнового пакета d и разрешение нашего детектора Δ .

Рис. 5.3. Волновой пакет в два разных момента времени. Пакет двигается вправо и распространяется с течением времени. Пакет движется, потому что стрелки часов, которые его составляют, смещены относительно друг друга (де Бройль), и распространяется в соответствии с принципом неопределенности. Форма волнового пакета не так важна, но для полноты картины следует сказать, что если пакет большой, то циферблаты будут большими, а если пакет маленький, то небольшими будут и циферблаты

Мы изобразили также волновой пакет в более позднее время: он стал немного шире и имеет ширину d' , которая больше, чем d . Максимум волнового пакета проходит расстояние L за временной интервал t со скоростью v . Приносим извинения, если эта формула навеяла вам давно забытые школьные дни, бездарно просиженные за исчерканной и покореженной деревянной партой, и голос учителя физики, теряющийся в полумраке зимнего дня и вгоняющий в совершенно неуместную дремоту. Мы покрываемся тут меловой пылью по серьезной причине и надеемся, что заключение этой главы вернет вас в сознание эффективнее, чем летающая тряпка для вытирания доски в детстве.

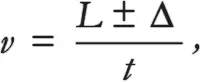

Снова оказавшись в нашей метафорической научной лаборатории, мы пытаемся измерить скорость v волнового пакета, выполнив два измерения его положения в два разных мгновения. Это даст нам расстояние L , которое волновой пакет покрыл за время t . Но разрешение нашего детектора равно Δ , так что мы не сможем точно вычислить L . В символической форме можно записать, что измеренная скорость равна

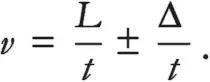

где знак плюс-минус просто напоминает, что если мы проводим два измерения положения, то получаем обычно не L , а скорее « L плюс чуть-чуть» или « L минус чуть-чуть», где «чуть-чуть» получается благодаря тому, что мы согласились не измерять положение частицы слишком точно. Важно принять во внимание, что L мы в действительности измерить не можем: мы всегда получаем значение где-то в диапазоне L ± Δ . Помните также, что величина Δ должна быть гораздо больше, чем размер волнового пакета, иначе частица сожмется и разрушит его. Немного перепишем последнее уравнение, чтобы лучше понять, что происходит:

Оказывается, что, если величина t будет очень большой, мы выполним измерение скорости v = L / t с весьма незначительной погрешностью, потому что можем ждать очень долго, добиться, чтобы t было сколь угодно большим, а Δ / t , соответственно, сколь угодно малым, притом что величина Δ продолжит оставаться достаточно великой. Поэтому кажется, что мы нашли отличный способ все же совершить точные вычисления скорости этой частицы, не вмешиваясь в ее ход: достаточно лишь долго подождать между первым и вторым измерениями. С точки зрения интуиции все прекрасно и логично. Представьте, что вы замеряете скорость автомобиля, движущегося по шоссе. Если замерите расстояние, которое он проедет за одну минуту, то вы, конечно, получите значительно более точный показатель его скорости, чем если интервал между измерениями составит одну секунду. Итак, мы обманули Гейзенберга?

Конечно, нет: мы забыли кое-что учесть. Частица описывается волновым пакетом, который рассеивается с течением времени. При наличии достаточного времени рассеяние окончательно размоет волновой пакет, так что частица может оказаться где угодно. Это увеличит диапазон значений, которые мы получим при измерении L , и перекроет нам возможность совершать сколь угодно точное вычисление скорости частицы.

Имея дело с частицей, описываемой волновым пакетом, мы все равно ограничены принципом неопределенности. Так как изначально частица находится где-то в области размером d , Гейзенберг информирует нас, что импульс частицы соответствующим образом искажается на величину h/d . Поэтому есть только один способ построения такой конфигурации циферблатов, чтобы представленная на ней частица двигалась с определенным импульсом, – нужно сделать d , то есть размер волнового пакета, очень большим. И чем больше он будет, тем меньше окажется неопределенность импульса частицы. Урок ясен: частица с хорошо известным импульсом описывается большой группой циферблатов [17]. Точнее говоря, частица с совершенно точно известным импульсом будет описана бесконечно длинной группой циферблатов, что означает бесконечно длинный волновой пакет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: