Марио Ливио - Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

- Название:Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-095136-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марио Ливио - Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса краткое содержание

Блестящий физик и остроумный писатель Марио Ливио рассказывает о математических идеях от Пифагора до наших дней и показывает, как абстрактные формулы и умозаключения помогли нам описать Вселенную и ее законы.

Книга адресована всем любознательным читателям независимо от возраста и образования.

Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если число можно выразить в виде отношения двух целых чисел (например, 3/17, 2/5, 1/10, 6/1), его называют рациональным числом (собственно, латинское слово ratio и означает «отношение»). Пифагорейцы доказали, что √2 – не рациональное число. Более того, вскоре после этого открытия обнаружилось, что и √3, √17 и вообще квадратный корень любого числа, которое не представляет собой точный квадрат (16, 25 и т. д.), – тоже не рациональные числа. Последствия были самые серьезные: пифагорейцы доказали, что к бесконечному множеству рациональных чисел придется добавить бесконечное множество чисел другой разновидности – сегодня мы называем их иррациональными числами . Важность этого открытия для дальнейшего развития математического анализа невозможно переоценить. Помимо всего прочего, оно привело и к тому, что в XIX веке признали существование счетных и несчетных бесконечностей [14] В рамках настоящей книги я не обсуждаю темы наподобие трансфинитных чисел и трудов Кантора и Дедекинда. Об этом прекрасно рассказано в популярных книгах Aczel 2000, Barrow 2005, Devlin 2000, Rucker 1995 и Wallace 2003.

. Однако на самих пифагорейцев это открытие произвело настолько ошеломляющее впечатление, что философ Ямвлих пишет, что тот, кто открыл иррациональные числа, «вызвал, как говорят, такую ненависть, что его не только изгнали из общины и отлучили от пифагорейского образа жизни, но и соорудили ему надгробие, как будто действительно ушел из жизни тот, кто некогда был их товарищем».

Однако пифагорейцам принадлежит заслуга, вероятно, даже более важная, чем открытие иррациональных чисел, – то, что именно они первыми стали настаивать на математическом доказательстве, процедуре, основанной исключительно на логических рассуждениях, при помощи которой можно было раз и навсегда установить истинность любого математического предположения, исходя из некоторых постулатов. До древних греков даже сами математики не считали, что кому-то хоть сколько-нибудь любопытно, какие умственные упражнения привели их к тому или иному открытию. Если какой-то математический рецепт можно было с успехом применять на практике, скажем, чтобы распределять участки земли, иного доказательства не требовалось. А вот греки захотели объяснить, почему его можно с успехом применять на практике. Хотя саму идею доказательства первым предложил философ Фалес Милетский (ок. 625–547 гг. до н. э.), именно пифагорейцы превратили эту привычку в совершенный инструмент, позволявший удостовериться в истинности математических утверждений. Значение этого прорыва в логике колоссально. Когда математика стала прибегать к доказательствам, основанным на постулатах, сразу же оказалось, что она покоится на куда более прочном фундаменте, чем любая другая научная дисциплина, которую обсуждали философы того времени. Как только удавалось представить строгое доказательство, основанное на последовательности умозаключений, где не было никаких логических оплошностей, истинность соответствующего математического утверждения становилась незыблемой навечно. Особый статус математического доказательства признавал даже Артур Конан Дойл, создатель самого знаменитого сыщика в мире. В «Этюде в багровых тонах» Шерлок Холмс объявляет, что его выводы «безошибочны, словно теоремы Эвклида» ( пер. Н. Треневой ).

Для Пифагора и пифагорейцев не было никаких сомнений, изобретают они математику или открывают: математика для них была реальна, незыблема, вездесуща и гораздо более совершенна, чем любое мыслимое творение жалкого человеческого разума. Пифагорейцы буквально воплотили вселенную в математике. В сущности, пифагорейцы не считали, что Бог – математик, они считали, что математика есть Бог (см. разностороннее обсуждение этого тезиса в Netz 2005)!

Значение пифагорейской философии выходит далеко за рамки ее конкретных достижений. Пифагорейцы подготовили почву и в определенном смысле составили перечень важнейших вопросов для следующего поколения философов – в частности для Платона – и заложили основное направление развития западной мысли.

Во глубину платоновской пещеры

Знаменитый английский математик и философ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) однажды заметил, что «самое надежное обобщение, которое можно сделать при изучении истории западной философии, – что вся она представляет собой примечания к Платону» (Whitehead 1929).

И в самом деле, Платон (ок. 428–347 гг. до н. э.) первым свел воедино самые разные темы – от математики, науки и лингвистики до религии, этики и искусства – и понял, что нужно подходить к ним одинаково, в результате чего, собственно, и появилась философия как научная дисциплина. Философия для Платона была не каким-то отвлеченным предметом, который стоит особняком от повседневной жизни, а общим руководством, как нужно проживать жизнь, как отличать истину ото лжи и как строить политику. В частности, Платон считал, что философия способна открыть перед нами царство истин, которое простирается далеко за пределы того, что мы воспринимаем при помощи органов чувств, и даже того, что мы можем вывести на основании простого здравого смысла. Кто же был этот неутомимый искатель чистого знания, абсолютного блага и вечных истин? [15] Из одних названий книг и статей о Платоне можно, разумеется, составить целый том. Приведу лишь несколько трудов, которые представляются мне весьма познавательными. О Платоне вообще – Hamilton and Cairns 1961, Havelock 1963, Gosling 1973, Ross 1951, Kraut 1992. О Платоне и математике – Heath 1921, Cherniss 1951, Mueller 1991, Fowler 1999, Herz-Fischler 1998.

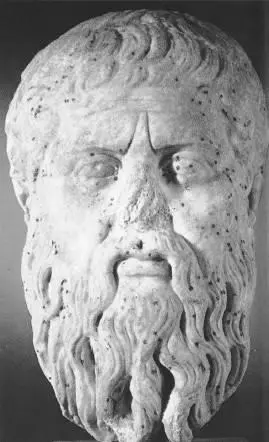

Платон, сын Аристона и Периктионы, родился в Афинах или в Эгине. На рис. 7 приведена герма Платона – скорее всего, копия с более раннего греческого оригинала, созданного в IV веке до н. э. Платон был весьма родовит и по отцовской, и по материнской линии: среди его предков были прославленные исторические деятели, в частности великий законодатель Солон и последний царь Аттики Кодр. Дядя Платона Хармид и двоюродный брат Критий были старыми друзьями знаменитого философа Сократа (ок. 470–399 гг. до н. э.) – многие исследователи полагают, что это знакомство в основном и сформировало взгляды юного Платона. Поначалу Платон хотел стать политиком, однако партия, взгляды которой ему тогда импонировали, была замешана в насильственных действиях, и это отвратило его от политического поприща. Именно нелюбовь к политике, вероятно, и побудила Платона в последующие годы изложить свои представления о том, каким должно быть фундаментальное образование государственных мужей будущего. Он даже попытался быть наставником правителя Сиракуз Дионисия II, впрочем, к успеху это не привело.

Рис. 7

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: