Марио Ливио - Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

- Название:Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-095136-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марио Ливио - Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса краткое содержание

Блестящий физик и остроумный писатель Марио Ливио рассказывает о математических идеях от Пифагора до наших дней и показывает, как абстрактные формулы и умозаключения помогли нам описать Вселенную и ее законы.

Книга адресована всем любознательным читателям независимо от возраста и образования.

Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помимо применений, описанных выше, вероятно, было бы, пожалуй, позволительно выводить из тех же самых Таблиц, сколь несправедливо мы ропщем на быстротечность жизни и думаем, будто нас обделили, если мы не достигли старости, поскольку из Таблиц явствует, что половина тех, кто появляется на свет, умирает до достижения семнадцати лет: 1238 к тому времени сокращается до 616. Так что вместо того, чтобы сетовать на так называемую безвременную смерть, мы должны со смирением и равнодушием покориться распаду – неизбежному свойству бренного вещества, из которого мы состоим, и нашей хрупкой и прекрасной структуры и состава, и быть искренне благодарными за то, что пережили – причем зачастую на много лет – тот период, до которого не доживает половина всего рода человеческого.

Хотя положение в большей части современного мира по сравнению с печальной статистикой Галлея заметно улучшилось, к сожалению, так обстоят дела не во всех странах. Например, в Замбии уровень смертности детей до пяти лет в 2006 году достиг чудовищной цифры в 182 смерти на 1000 живых новорожденных. И ожидаемая продолжительность жизни в Замбии так низка, что сердце сжимается: всего тридцать семь лет.

Однако статистика занимается не только смертями. Она проникает во все аспекты человеческой жизни – от чисто физических черт до плодов интеллектуального труда. То, что статистика, потенциально способна порождать «законы» для общественных наук, первым понял бельгийский ученый-энциклопедист Ламбер-Адольф-Жак Кетле (1796–1874). Именно ему мы и обязаны введением общестатистического понятия «среднего человека».

Средний человек

Адольф Кетле родился 22 февраля 1796 года в древнем бельгийском городе Генте [86] Две прекрасные книги о Кетле и его трудах – Hankins 1908 и Lottin 1912. Относительно лаконичные, но, тем не менее, информативные заметки можно найти в Stigler 1997, Krüger 1987 и Cohen 2006.

. Его отец, городской чиновник, умер, когда Адольфу было всего семь лет. Кетле был вынужден сам зарабатывать себе на жизнь и уже в 17 лет стал преподавать математику. В свободные от учительских обязанностей время он сочинял стихи, написал либретто оперы, поучаствовал в создании двух пьес и перевел несколько художественных произведений. При всем при том его любимым предметом осталась математика, и он первым закончил Гентский университет со степенью доктора наук. В 1820 году Кетле был избран членом Королевской академии наук в Брюсселе и вскоре стал принимать активнейшее участие в ее деятельности. Следующие несколько лет были посвящены в основном преподаванию и публикации нескольких трактатов по математике, физике и астрономии.

Первую лекцию по истории науки Кетле обычно начинал следующим глубоким наблюдением: «Чем сильнее развиваются науки, тем дальше они вступают в сферу влияния математики, которая становится словно бы центром, к которому они стягиваются. О том, какого совершенства достигла та или иная наука, можно судить по тому, с какой легкостью ее результаты можно получить путем вычисления».

В декабре 1823 года Кетле за государственный счет направили в Париж, в основном для изучения наблюдательных методов астрономии. Однако оказалось, что трехмесячный визит в тогдашнюю математическую столицу мира направил Кетле в совершенно другую сторону – к изучению теории вероятности. А пламенный интерес к этой теме разжег у Кетле не кто-нибудь, а сам Лаплас. Впоследствии Кетле так писал о своем опыте работы в статистике и теории вероятности (Quetelet 1828).

Случай – это таинственное слово, которое так часто употребляют не к месту – нужно понимать лишь как прикрытие для невежества, это фантом, захвативший абсолютную власть над заурядным умом, привыкшим рассматривать события исключительно в изолированном виде, но рассыпающийся в прах перед философом, чей кругозор охватывает длинную череду событий и чья проницательность не отвлекается на мелкие отклонения, которые исчезают, стоит ему встать на нужную точку зрения и распознать законы природы.

Трудно переоценить значение этого вывода. В сущности, Кетле отрицает роль случая и заменяет его смелым, хотя и не вполне доказанным, предположением, что причины есть даже у общественных феноменов и что закономерности, проявляющиеся в статистических результатах, можно использовать для выявления законов, лежащих в основе общественного порядка.

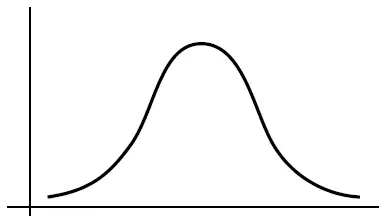

В попытке проверить свой статистический подход Кетле отважился на масштабное начинание – стал собирать коллекцию из тысяч измерений различных параметров человеческого тела. Например, он изучал распределение обхвата груди 5738 шотландских солдат и рост 100 000 французских призывников, отдельно прослеживая частоту, с которой встречается каждая человеческая черта. Иначе говоря, он графически выразил, сколько призывников имеют рост, скажем, от пяти футов до пяти футов двух дюймов, сколько – от пяти футов двух дюймов до пяти футов четырех дюймов и т. д. В дальнейшем он построил подобные кривые даже и для «моральных», по его выражению, черт, для которых удалось набрать достаточно данных. В число этих качеств входили самоубийства, браки и склонность к правонарушениям. К своему изумлению, Кетле обнаружил, что все человеческие характеристики следовали так называемому нормальному распределению частоты в виде колокольчика (рис. 33). Эту линию также не вполне заслуженно называют гауссианой в честь «князя математики» Карла Фридриха Гаусса. Что бы ни измерял Кетле – рост, вес, длину конечностей и даже интеллектуальные качества, определяемые лучшими на тот момент психологическими тестами, – у него раз за разом получалась одна и та же кривая. Для Кетле она была не в новинку: математики и физики знали ее, еще начиная с середины XVIII века, и Кетле был с ней знаком еще по астрономическим наблюдениям, так что некоторой неожиданностью для него стала лишь связь этой кривой с чертами и качествами человека. Раньше эту кривую называли кривой ошибок , поскольку она появлялась при исследовании всякого рода ошибок и погрешностей в измерениях.

Рис. 33

Представьте себе, например, что вам хочется очень точно измерить температуру жидкости в сосуде. Можно взять точнейший термометр и на протяжении часа сделать тысячу последовательных измерений. Окажется, что из-за случайных ошибок, а может быть, и некоторых колебаний температуры не все результаты будут одинаковы. Скорее, все результаты скопятся вокруг какого-то центрального значения, но иногда температура окажется чуть выше, иногда чуть ниже. Если записать, сколько раз среди измерений встретилось то или иное значение, получится та самая кривая в виде колокольчика, которая, как выяснил Кетле, также описывает черты и качества человека. Более того, чем больше измерений той или иной физической величины будет проделано, тем точнее полученное распределение частот приблизится к нормальной кривой. Непосредственный вывод, который напрашивается из этого при ответе на вопрос о непостижимой эффективности математики, сам по себе поразителен: оказывается, строгим математическим законам подчиняются даже человеческие ошибки!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: