Марио Ливио - Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

- Название:Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-095136-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марио Ливио - Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса краткое содержание

Блестящий физик и остроумный писатель Марио Ливио рассказывает о математических идеях от Пифагора до наших дней и показывает, как абстрактные формулы и умозаключения помогли нам описать Вселенную и ее законы.

Книга адресована всем любознательным читателям независимо от возраста и образования.

Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Может быть, Кант и заблуждался, когда полагал, что наше восприятие пространства следует исключительно евклидовым образцам, однако не приходится сомневаться, что мы в состоянии воспринимать естественно и интуитивно не более трех измерений. Мы можем относительно легко представить себе, как выглядел бы трехмерный мир в двумерной платоновской Вселенной теней, но выйти за пределы трех измерений способно лишь подлинно математическое воображение.

Некоторые революционные труды по разработке n-мерной геометрии – геометрии в произвольном числе измерений – принадлежат перу Германа Гюнтера Грассмана (1809–1877). Грассман, у которого было одиннадцать братьев и сестер и который и сам стал отцом одиннадцати сыновей и дочерей, был школьным учителем, не получившим университетского математического образования [110] Прекрасную биографию с описанием научной деятельности Грассмана (на немецком языке) можно найти в Petsche 2006. Краткое изложение его открытий можно найти в O’Connor and Robertson 2005.

. При жизни он больше прославился трудами по лингвистике (по большей части изучением санскрита и готского), нежели достижениями в математике. Один его биограф писал: «Похоже, Грассману суждено, чтобы его время от времени открывали заново – всякий раз так, словно бы он был практически полностью забыт ». И все же именно Грассману принадлежит заслуга создания абстрактной науки о «пространствах », в которой привычная геометрия – всего лишь частный случай. Свои новаторские идеи (коренившиеся в отрасли математики под названием линейная алгебра ) Грассман опубликовал в 1844 году в книге, которую специалисты знают как « Ausdehnungslehre » ( «Теория расширений », полное название – «Теория линейных расширений. Новая отрасль математики »). В предисловии к этой книге Грассман писал: «Геометрию ни в коем случае нельзя считать… отраслью математики; ведь геометрия изучает нечто, уже имеющееся в природе, а именно пространство. Кроме того, я обнаружил, что должна существовать отрасль математики, которая исключительно абстрактным способом выводит законы, подобные законам геометрии ».

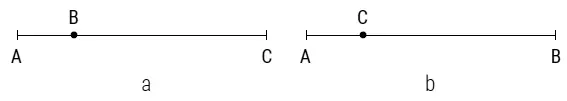

Рис. 46

Это радикально новое представление о природе математики. В глазах Грассмана традиционная геометрия, наследие древних греков, имеет дело с физическим пространством и поэтому не может считаться настоящей отраслью абстрактной математики. Для Грассмана математика была скорее абстрактной конструкцией человеческого разума, которая не обязательно находит себе применение в реальном мире.

Изучать тривиальную на первый взгляд цепочку логических рассуждений, которая вывела Грассмана на путь к теории геометрической алгебры, или, лучше сказать, аналитической геометрии, необычайно интересно [111] Относительно доступное, хотя все же рассчитанное на специалистов описание его трудов по линейной алгебре можно найти в Fearnley-Sander 1979 и 1982.

. Начал он с простой формулы АВ + ВС = АС , которая появляется в любом учебнике по геометрии при разговоре о длинах отрезков (рис. 46, а). Но тут Грассман заметил одну интересную подробность. Он обнаружил, что эта формула остается верной независимо от порядка точек А, В и С , если не просто толковать АВ, ВС и АС как длины, а приписывать им «направление », например, ВА = — АВ . Скажем, если С лежит между А и В (как на рис. 46, b), то АВ = АС + СВ , но поскольку СВ = — ВС , обнаруживаем, что АВ = АС – ВС и первоначальная формула АВ + ВС = АС восстанавливается, если просто прибавить к обеим частям ВС .

Это само по себе довольно занятно, однако расширение Грассмана таило в себе и новые сюрпризы. Обратите внимание, что если бы мы имели дело не с геометрией, а с алгеброй, то выражение вроде АВ обычно означало бы произведение А × В . В таком случае предположение Грассмана, что ВА = — АВ , нарушает один из священных законов арифметики – что от перемены мест множителей произведение не меняется. Грассман вполне отдавал себе отчет в такой неприятной вероятности и изобрел новую непротиворечивую алгебру – так называемую внешнюю алгебру , – которая позволяла существовать нескольким операциям умножения и одновременно могла иметь дело с геометрией с любым числом измерений.

К 1860 годам n -мерные геометрии плодились, как грибы после дождя [112] Хороший ознакомительный текст – Sommerville 1929.

. Мало того, что революционная лекция Римана сделала из пространств любой кривизны и с произвольным количеством измерений фундаментальную область исследований, в развитие этой области внесли существенный вклад и другие математики, например англичане Артур Кэли и Джеймс Сильвестр, а также швейцарец Людвиг Шлефли.

У математиков появилось ощущение свободы от многовековых оков, привязывавших их к понятиям числа и пространства. Исторически сложилось, что к этим оковам было принято относиться столь серьезно, что уже в XVIII веке весьма плодовитый швейцарско-российский математик Леонард Эйлер (1707–1783) заметил, что «математика в целом – наука о количестве или наука, которая изучает способы измерить количество ». Ветер перемен повеял только в XIX веке.

Все началось с введения абстрактных геометрических пространств и понятия бесконечности (и в геометрии, и в теории множеств), которые до неузнаваемости размыли представление о «количестве »и «измерении ». Затем стали стремительно множиться исследования математических абстракций, и это помогло математике еще сильнее дистанцироваться от физической реальности, вдохнув при этом жизнь и «существование »в сами абстракции.

Вот какой «декларацией независимости »описал новообретенную свободу математики Георг Кантор (1845–1918), создатель теории множеств [113] Текст приведен в Ewald 1996.

: «Математика совершенно свободна в своем развитии и связана лишь самоочевидными ограничениями – ее понятия должны соответствовать друг другу логически и при этом состоять в регулируемых определениями строгих отношениях с общепринятыми понятиями, которые были введены раньше и находятся в распоряжении исследователя ». К этому алгебраист Рихард Дедекинд (1831–1916) шесть лет спустя добавил [114] Высказывания Кантора и Дедекинда приведены в Ewald 1996.

: «Полагаю, что понятие числа полностью независимо от идей или представлений о пространстве и времени… Числа – вольное творение человеческого разума ». То есть и Кантор, и Дедекинд считали математику абстрактным концептуальным исследованием, которое ограничивается исключительно необходимостью соблюдать непротиворечивость безо всяких притязаний как на вычисления, так и на язык физической реальности. Как подытожил Кантор, « Суть математики целиком и полностью в ее свободе ».

Интервал:

Закладка: