Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Название:Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-09938-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет краткое содержание

О том, как этому научиться, рассказывает Нейт Сильвер, политический визионер и гуру статистики, разработавший систему прогнозов, позволившую дважды максимально точно предсказать результаты президентских выборов почти во всех штатах Америки. Его книга во многом близка исследованиям Нассима Талеба и столь же значима для всех, кто имеет дело с большими объемами данных и просчитывает различные варианты развития событий. И если Талеб говорит о законах зарождения «черных лебедей», Сильвер исследует модели и способы, позволяющие поймать этих птиц в расставленные нами сети. Он обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и Даниэль Канеман, автор бестселлера «Думай медленно… Решай быстро», наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум и опыт, ведь прогнозирование – это планирование в условиях неопределенности.

Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, во всем мире можно встретить множество видов жестокости, и ученые стремятся найти более точное определение, отличающее терроризм от его аналогов. Одно из определений, часто используемой базами данных о терактах {951}, гласит, что для того, чтобы считаться терактами, действия должны быть намеренными, включать в себя насилие или угрозу оного, осуществляться «субнациональным субъектом» (то есть не правительствами суверенных государств). Более того, действия должны быть направлены на достижение политической, экономической, социальной или религиозной цели и включать в себя элементы запугивания или принуждения, предназначенные для того, чтобы вселить страх в аудиторию, не входящую в число жертв теракта.

Вид терроризма, больше всего соответствующий этим критериям и наиболее нам знакомый, – сравнительно недавнее изобретение. Политолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Ч. Рапопорт датирует его 1979 г. {952} – годом революции в Иране. Он связывает его с религиозным экстремизмом, в особенности среди исламистских группировок.

Эта волна терроризма ассоциируется с резким ростом количества атак против западных стран и их интересов. С 1979 по 2000 г. количество терактов, направленных против стран НАТО, увеличилось почти втрое.

Впрочем, основная часть инцидентов не сопровождалась большим количеством жертв. В период от начала революции в Иране и до 10 сентября 2001 г. в странах НАТО произошло более 4000 терактов. Однако более половины жертв этих терактов погибли в результате лишь семи из них. Три крупнейшие атаки – катастрофа Air India, взрывы над Локерби и в Оклахома-Сити – стали причиной гибели 40 % от общего числа жертв.

Такого рода соотношения между параметрами – когда небольшое количество случаев несет ответственность за бо́льшую часть последствий – описывается степенным законом распределения, так же как и землетрясения. Догадка Клаузета заключалась в том, что теракты также следуют тому же степенному закону распределения.

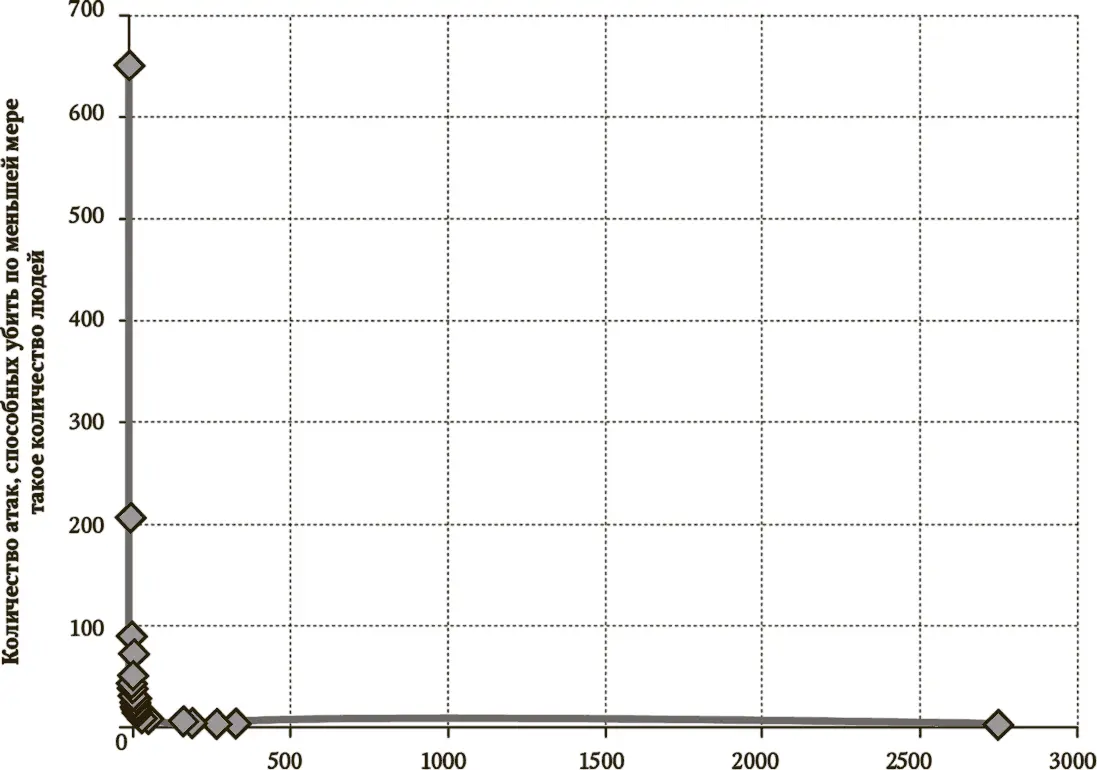

Рис. 13.4.Соотношение частоты террористических атак в странах НАТО и количества жертв, 1979–009 гг. (линейная шкала)

Если нарисовать график (рис. 13.4), по одной из осей которого отложить количество терактов, а по другой – количество жертв, то поначалу может показаться, что из него вряд ли удастся извлечь что-то полезное. На нем можно четко увидеть, как работает степенной закон – количество атак с большим количеством жертв резко уменьшается. Однако наклон кривой настолько сильный, что закрывает собой любой значимый сигнал. Все, что вы видите, – это большое количество мелких атак, небольшое количество серьезных и немного свободного пространства между показателями. Теракт 11 сентября на этом фоне похож на выброс.

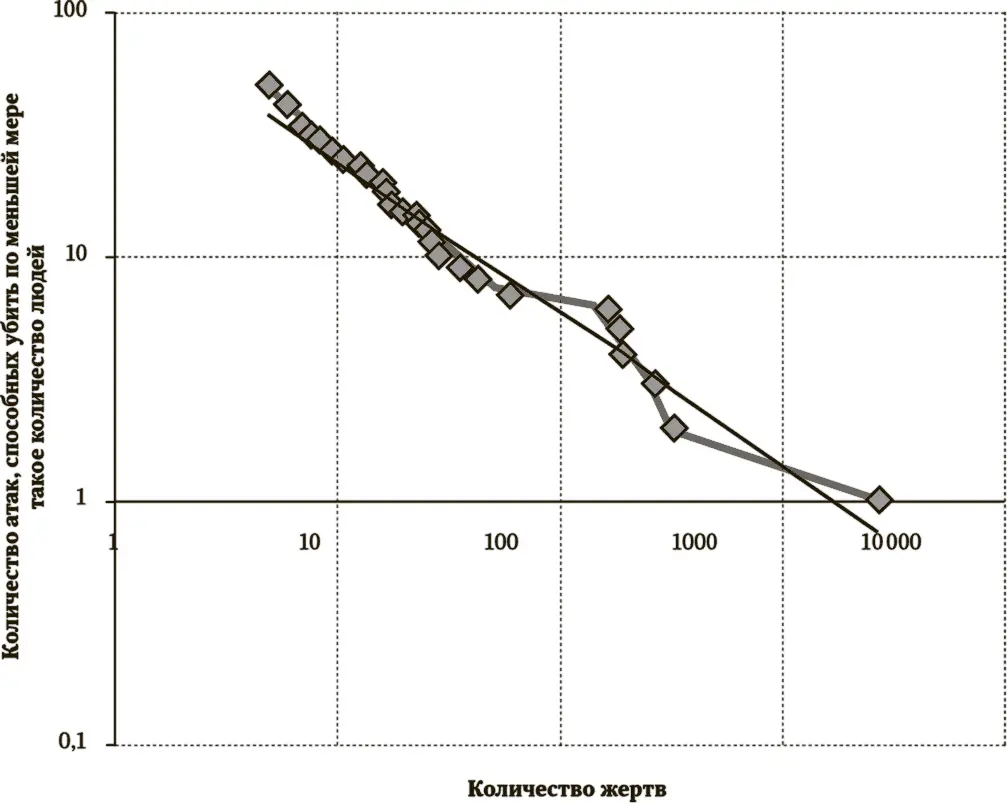

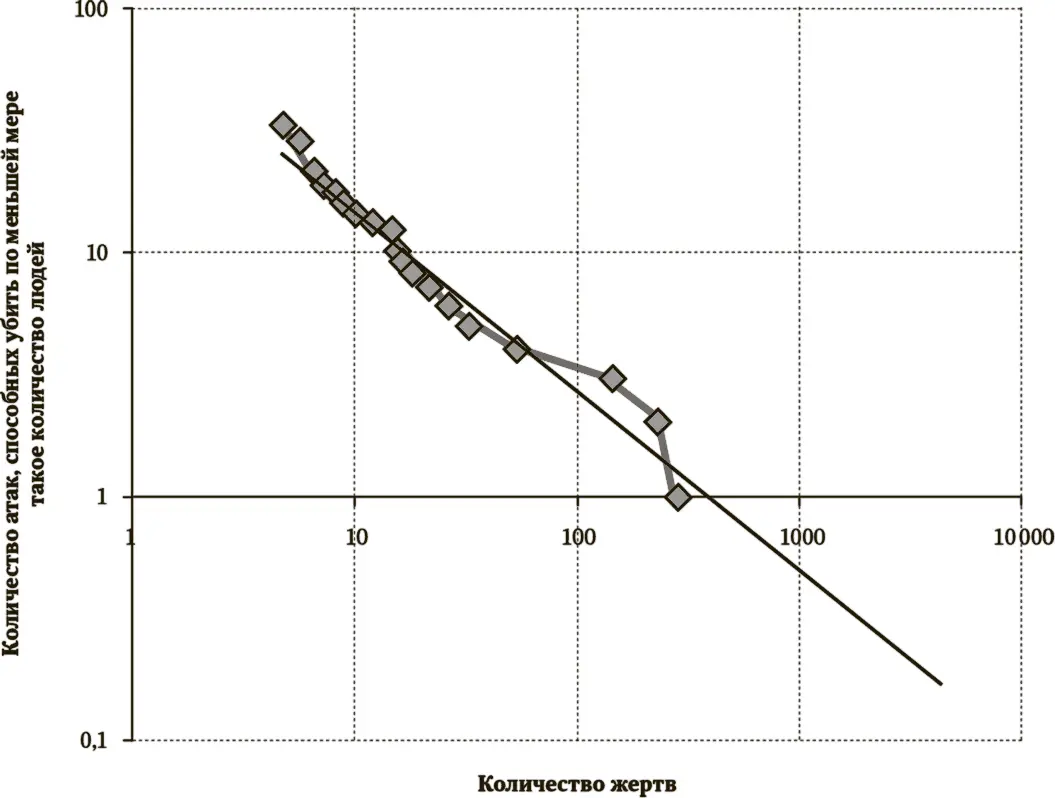

Впрочем, как и в случае с землетрясениями, данные проще понять, если представить их в логарифмическом масштабе (точнее, в двойном логарифмическом масштабе, как на рис. 13.5, где и вертикальная, и горизонтальная оси – логарифмические). Важно подчеркнуть, что я не изменял данные, чтобы их было проще визуализировать. Данные остались прежними, но то, что казалось хаотичным и случайным, упорядочивается при отображении в двойном логарифмическом масштабе, и соотношение между частотой и силой атак образует более-менее прямую линию {953}. В этом и заключается фундаментальная характеристика соотношений степенного закона: если построить график в двойном логарифмическом масштабе, полученная зависимость будет выглядеть прямой как стрела.

Рис. 13.5.Соотношение частоты террористических атак в странах НАТО и количества жертв, 1979–009 гг. (логарифмическая шкала)

Когда дело касается прогнозирования будущих рисков, из некоторых свойств степенного закона вытекают очень важные выводы. В частности, из его применения к терроризму следует, что катастрофы большего масштаба, чем уже произошедшие, действительно возможны, даже если и случаются достаточно редко. При этом страна – член НАТО (не обязательно США) могла стать объектом теракта, уносящего жизни минимум 100 людей, примерно шесть раз за период в 31 год – с 1979 по 2009 г. (Этот результат близок к реальному значению – фактически за этот период произошло семь таких атак.) Также это означает, что атаки, в результате которых возможна 1000 жертв, будут происходить каждые 23 года, а атаки масштаба 11 сентября {954}, уносящие жизни почти 3000 людей, – примерно раз в 40 лет.

Впрочем, описание истории в статистических терминах – не такое уж большое достижение. Разумеется, статистическая модель может учитывать событие, подобное произошедшему 11 сентября, после того как оно уже произошло. Однако можно ли, применяя метод Клаузета, заранее сказать о возможности подобной атаки до того , как она произойдет?

Действительно, 11 сентября некоторым образом изменило наше представление о вероятности подобных событий, точно так же как увеличение количества сильных землетрясений в последние годы свидетельствует, что они более распространены, чем нам могло казаться ранее {955}. Тем не менее даже до 11 сентября, используя для анализа имеющейся информации метод степенного закона, можно было сделать вывод, что атака такого масштаба вполне возможна. Если применить степенной закон к данным, собранным исключительно до 11 сентября – от истоков современной волны терроризма в 1979 г. по 10 сентября 2001 г. включительно (рис. 13.6), – результат покажет, что атака подобного масштаба в стране НАТО может произойти раз в 80 лет, или, грубо говоря, единожды в нашей жизни {956}.

Рис. 13.6.Соотношение частоты террористических атак в странах НАТО и количества жертв, 1 января 1979 г. – 10 сентября 2001 г.

Применение этого метода не позволяет вычислить конкретно, где и когда может произойти атака. Это – долговременная тенденция, аналогичная тенденции повторения землетрясений в Калифорнии. Однако в отличие от землетрясений террористические атаки действительно могут быть предотвращены, и это – важное последствие, вытекающее из гипотезы Клаузета.

Данные подсказывают, что атака масштаба 11 сентября не должна была быть невообразимой . Степенной закон распределения демонстрирует, что в будущем вполне допустимы события большего масштаба, чем все происходившее раньше. Тот факт, что они нам незнакомы, – плохой советчик, когда дело касается их вероятности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: