Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву

- Название:1812. Фатальный марш на Москву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59881-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву краткое содержание

Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».

На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.

Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.

1812. Фатальный марш на Москву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кавалерия оказывалась особенно уязвимой, поскольку со смертью коня от формирования отставал и всадник. Так они постепенно рассеивались поодиночке, а потому не включались ни в какую систему взаимной поддержки. В результате, хотя на деле в кавалерии оставалось еще немало физически здоровых воинов, части истаивали и распадались. Как извещал генерал Тильман короля Саксонии, по состоянию на 9 ноября оба кавалерийских полка, находившихся под его командованием, полностью прекратили свое существование. Попадались и исключения, так, уланский полк, к которому прибился доктор де Ла Флиз, въезжал в Смоленск с развернутым штандартом и под музыку. Бойцам удавалось добывать провизию для себя и корм для лошадей {744}.

Как подтверждал пример добросердечного, но грубоватого полковника Пеле, командира 48-го линейного полка в корпусе Даву, для удержания полка от распада и сохранения его целостности требовалась сильная рука. Он не без труда сумел достать на складах запас муки, бочку водки и четырех живых волов, но прежде чем накормить людей, получил приказ построить часть для смотра перед Даву. Пеле прекрасно осознавал, что нельзя спускать глаз с драгоценного съестного, а потому взял все вместе с собой на парад. К счастью, Даву задерживался. «Я следил за полком и бочонком в оба глаза, – писал Пеле, – и вдруг заметил, что его все-таки вскрыли. Побежал туда, но опоздал – почти все спиртное растащили или, по крайней мере, разобрали без всякой меры и порядка. Я поспешил отбить бочонок, но ребята мои уже были подшофе, а некоторые так просто упились до положения риз. Желая скрыть этот инцидент от строгого ока Даву, я попробовал было заставить полк маневрировать, но сие оказалось для них уже чересчур». Полковник все же сумел отвести часть от квартиры Даву, чтобы пьяные – упаси Господи – не попались тому на глаза. «Всюду, точно после сражения, валялись более восьмидесяти ранцев, ружей и киверов», – добавлял Пеле {745}.

Несмотря на общую деморализацию войск, в большинстве частей осталось ядро из верных дисциплине солдат, и многие полки нашли в Смоленске эшелоны пополнений, присланных из депо во Франции, Германии или Италии. Например, полк Пеле сократился до шестисот человек, однако в городе его ждали двести обмундированных и вооруженных солдат. От 4-го линейного полка Раймона де Фезансака осталось не свыше трех сотен, но и в его ряды встали двести свежих воинов. Единственная сложность с новыми людьми заключалась в том, что они, в отличие от их товарищей, не прошли через процесс суровой закалки и не научились действовать в отчаянных условиях. В 6-й конно-егерский полк поступили 250 конскриптов из полкового депо, располагавшегося в Северной Италии, но они испытали такое суровое потрясение от соприкосновения с действительностью, что через неделю от них никого не осталось {746}.

Потеря 60 000 чел. и, вероятно, не менее 20 000 лагерных попутчиков с момента выступления из Москвы могла, теоретически, обернуться на пользу Наполеону. Коленкур находился в стане тех, кто считал разумным сбросить в Днепр пару сотен пушек заодно с нагруженными трофеями из Москвы повозками и оставить всех раненых в Смоленске под присмотром медицинского персонала с выделенной долей снабжения, высвободив за счет всего этого тысячи лошадей. В таком случае сжавшееся и куда более подвижное войско примерно из 40 000 чел. смогло бы действовать куда напористее и кормить себя с меньшими трудностями. Обер-шталмейстер винил Наполеона за нежелание или неспособность принять в зачет сложившеся положение. «Никогда отступление не бывало организовано хуже», – сетовал он.

Безусловно верно то, что упорное стремление Наполеона изо всех сил сохранить лицо препятствовало принятию радикальных мер и быстрому рывку на Минск и Вильну. Он отмахивался от любой мысли продолжить отход до самого последнего момента. «На протяжении всего долгого отступления из России, в последний день его, так же как и в первый, он проявлял неуверенность и нерешительность», – писал Коленкур. В результате, даже марш не был организован штабом должным образом {747}.

Но самая большая проблема, осложнявшая любую попытку перегруппировать Grande Armée, состояла в том, что на каждой остановке по пути следования она вбирала в себя свежие войска, каковые являлись в большей степени обузой, чем благом, как и commissaires , местные коллаборационисты, раненые и больные, оставленные в тылу при наступлении, а также сброд, наводнивший регион во время французской оккупации.

По мере отступления Grande Armée словно бы толкала весь этот балласт перед собой, вынужденно прокладывала себе путь через него, теряя ресурсы и погружаясь в хаос в процессе движения.

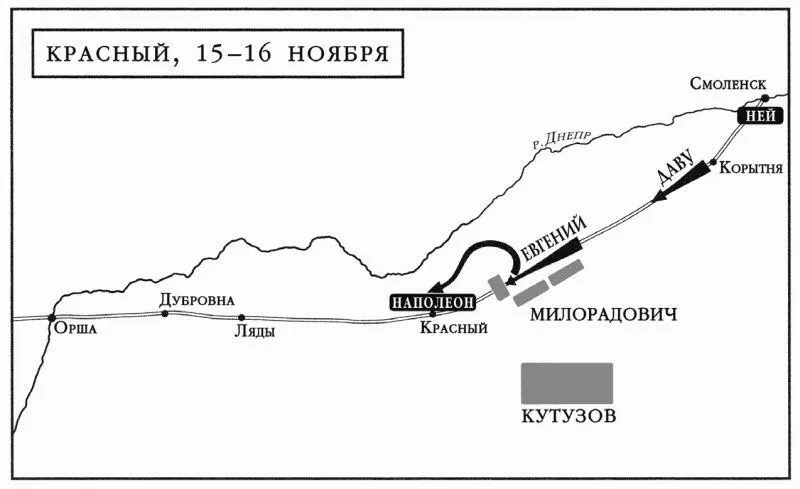

Наполеон все еще тешил себя надеждами остановить отступление в Орше или, если не удастся там, по линии реки Березина. После четырех дней в Смоленске император отправил вперед остатки корпусов Жюно и Понятовского, и сам оставил город на следующий день, 14 ноября, с Мортье и Молодой гвардией перед собой и со Старой гвардией – позади. Принцу Евгению, Даву и Нею полагалось следовать за ним с интервалами в одни сутки.

Войска шли тяжело, преодолевая глубокий снег, утоптанный до ледяного состояния башмаками людей и копытами коней. На дороге попадалось множество скатов и подъемов, испытывавших силы идущих, а мосты над узкими овражками создавали неизбежные пробки. Вечером первого дня после выхода из Смоленска, майор Булар с частью гвардейской артиллерии застрял на мосту, за которым следовал крутой подъем. Как всегда образовалось скопление людей, лошадей и повозок, разгорелись жаркие споры относительно превосходства, не хватало только казаков, появившихся и посеявших панику. Теперь русские начали устанавливать маленькие пушки на сани, что позволяло подтягивать их, стрелять, а потом увозить прежде, чем французы успевали снять с передков свои орудия и ответить огнем на огонь. Булар осознал, что, если не предпримет решительных действий, его батарея развалится и растает посреди пробки. Посему он проложил проход себе, без жалости опрокидывая повозки штатских или сталкивая их с пути. Далее Булар приказал солдатам рыть ямы в снегу по обеим сторонам дороги до тех пор, пока не покажется земля, потом велел насыпать грунт на ледяную поверхность, ведущую к подъему, каковой тоже обработали кирками. Чтобы перетащить пушки через мост и поднять на холм, у него ушла вся ночь. «Бегая вверх и вниз по склону, я, по крайней мере, раз двадцать упал и сильно ушибся, но, поддерживаемый решимостью добиться своего, не позволил ничему помешать мне», – писал он {748}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: